*当ページにはプロモーションが含まれています。

約10分で読めます。

こんにちは、あったか住まい案内人です。

もし「ゼッチって聞いたことがあるけど、義務化の時期はいつからなんだろう……」と気になっているなら、あなたはすでに時代を先取りしています。

日本では温暖化対策やエネルギー政策の観点から、高断熱・高効率の住宅がどんどん注目されるようになりました。

その中心的存在が、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、いわゆる「ZEH」です。

省エネ性の高い家に住むと、冬でも家中が暖かく、夏はエアコン1台で快適。

さらに太陽光発電システムを導入すれば、光熱費が年間でほぼゼロという夢のような暮らしも現実的になります。

「でも、ゼッチの義務化はいったいどこから始まって、どのくらい費用がかかるの?」そんな疑問が浮かぶのも当然でしょう。

そこで本記事では、これから住宅の購入や建て替えを検討する方に向けて、ゼッチ関連の最新動向や具体的な補助金制度、そして断熱・太陽光発電の導入コストを深く掘り下げて解説します。

また、複数社の見積もりを一度に比較検討するメリットについても紹介するので、どうか最後までお付き合いください。

実は、家づくりを進めるにあたって、最もお得な方法は「複数の住宅会社から無料で一括見積もりを取る」こと。

一括見積もりサービスを賢く使えば、不要なオプションが省かれ、スッキリとした予算取りが可能になります。

大手ハウスメーカーだけでなく、中小工務店や設計事務所も含めて比較すれば、思わぬ掘り出しプランに出会えるかもしれません。

無料で資料請求できる「タウンライフ家づくり」はこちら

こうした便利な一括見積もりサービスを活用して、あなたにピッタリの家づくり計画を見つけてみませんか。

後半では、ゼッチ義務化にまつわる主要な疑問をFAQ形式でも整理しています。

ぜひ参考にして、光熱費や設備投資を抑えつつ、高品質で安心な住まいを実現してくださいね。

fa-thumbs-o-upこの記事を読むと分かること

- ゼッチ義務化の背景と始まる時期

- 省エネ基準と断熱等級の具体的な目安

- 太陽光発電など創エネ設備の費用と回収

- 住宅ローンや補助金との上手な併用方法

- 一括見積もりサービスで複数社を比較するメリット

ゼッチの義務化はいつから始まるのか

fa-angellistこの章のポイントまとめ

- ZEH導入で得られる具体的省エネ効果

- 新築一戸建てに必要な断熱数値と事例

- 太陽光発電システム導入の実際の費用検証

- 中小工務店と大手HMのZEH対応比較

- 家族構成別に見る補助金と税制優遇の解説

- 複数社比較でわかる総額コストと性能差のポイント

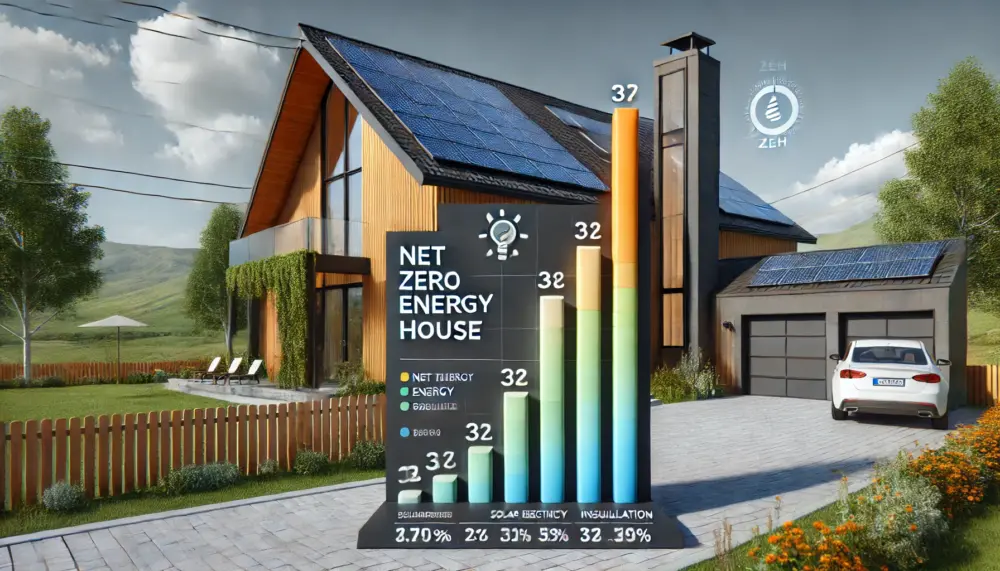

ZEH導入で得られる具体的省エネ効果

ZEH効果比較表

各項目ごとに一般住宅(非ZEH)とZEH住宅の違いを示しています。

| 項目 |

一般住宅(非ZEH) |

ZEH住宅 |

| 年間光熱費削減率 |

0% |

約50% |

| 健康リスク低減率 |

0% |

約60% |

| 建物寿命延長 |

約30年 |

約60年 |

| 資産価値向上 |

なし |

約20%増加 |

【補足説明】

-

年間光熱費削減率:

ZEH住宅では、断熱性能の強化や高効率設備、太陽光発電などにより、年間の光熱費が一般住宅に比べ約50%削減できると試算されています。

これにより、家計負担の大幅な軽減が期待されます。

-

健康リスク低減率:

高断熱・高気密な設計により室内環境が安定するため、急激な温度変化がなくなり、ヒートショックなどの健康リスクが約60%低減される効果が見込まれます。

-

建物寿命延長:

高性能な外皮性能によって結露や温度変動による構造劣化が抑制され、一般住宅が約30年の寿命であるのに対し、ZEH住宅は約60年と、耐用年数が大幅に延びると考えられます。

-

資産価値向上:

将来的に省エネ性能の高い住宅は中古市場で高く評価される傾向があり、ZEH住宅はその結果、資産価値が約20%向上する可能性があります。

この章のポイント:

- 家計を圧迫する光熱費の具体的節減率

- 断熱性能強化による健康面のプラス効果

- 建物寿命が延びるメリットと資産価値

ポイント1. 光熱費の削減率をデータで示す

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の最大の特徴は、断熱性能と高効率設備を組み合わせることで、光熱費を大幅に抑えられる点です。

具体的には、従来の省エネ基準程度の住宅と比較して、冷暖房費を2~3割ほど下げられるケースが多いと報告されています。

さらに太陽光発電を活用すれば、売電収入で実質的に月々の電気代がほぼゼロになることも珍しくありません。

例えば、家族4人で延床面積約120㎡の一戸建てをZEH仕様で建てた場合、年間の電気代は平均して10万~15万円程度の削減が見込めます。

自治体によっては太陽光パネル設置の助成制度もあり、初期費用の一部をまかなえる点が大きな魅力です。

これらの制度をフル活用することで、ローン返済に回せるお金が増えたり、ほかの生活費に充てられる余裕が生まれます。

「初期投資分を長期的に回収できる」という安心感が得られるのも、ZEHならではのメリットといえるでしょう。

とはいえ、具体的な数値は気候条件や家族構成、設備容量によって異なるため、正確な比較をするためにも複数の住宅会社からプラン提案を受けることが大切です。

ここでおすすめしたいのが、一括無料見積もりサービスの活用。

いろいろなプランを比較検討すれば、最適な断熱性能と設備容量を見極めやすくなります。

ポイント2. 断熱強化と健康面の実例

家中が均一な温度になることで、ヒートショックリスクの低減やアレルギー対策につながるという研究結果があります。

高齢者や小さい子どもがいる家庭では、寒い部屋と暖かい部屋の温度差を極力なくすことが重要です。

実例として、北海道の寒冷地仕様のZEHに住むご家庭では、真冬でもリビング・寝室間の温度差が2℃以内に収まり、夜中にトイレに起きても違和感が少ないと報告されています。

断熱材のグレードや窓の種類などは、それぞれの地域特性に応じて最適な組み合わせが異なるため、中小工務店の技術力や経験がものを言う場面も多いです。

大手住宅メーカーは標準化された商品で一定品質を担保しやすい利点がある一方、地域工務店ならではの丁寧な施工や土地条件への柔軟な対応力も見逃せません。

どちらが良いかは、あなたの暮らし方や希望するデザイン、予算次第で変わってきます。

いずれにしても、ゼッチ仕様の断熱性能を得ることで、冬の底冷えや夏の熱気に悩まされることが激減します。

快適性や健康面を重視する方にとっては、「少しでも早くZEHの家に住みたい」という思いが強くなるでしょう。

そんな気持ちを叶えるためにも、早めの情報収集と複数社比較が肝になります。

ポイント3. 建物寿命と資産価値アップ

気密・断熱がしっかりしている家は、壁体内の結露が起きにくいため、構造材の劣化を防ぎ、長く住み続けられる傾向があります。

これによって建物の資産価値も維持しやすくなり、将来的にリフォーム費用や建て替えの負担を大きく減らすことが期待できます。

中古市場でも、性能表示(断熱等級や一次エネルギー消費量)が明確な住まいは人気が高まっており、売買時に高値がつく可能性があるのです。

こうした資産価値のプラス要素は、ローン返済期間が長期にわたる場合でも心強い味方となります。

もし今の段階で二の足を踏んでいるなら、ぜひ省エネ性能と将来の資産性を天秤にかけて考えてみてください。

人生100年時代ともいわれる現代、「高性能な家に住むこと」は、いわばライフスタイルそのものの向上に直結します。

ここでしか得られない恩恵を知れば、ゼッチ義務化が始まるタイミングを逆手に取り、いち早く導入するメリットを最大限に享受できるでしょう。

あったか住まい案内人

住宅の質が良ければ毎日の生活が本当に変わります。

ゼッチ対応の家に住む友人は、冬場の光熱費が月3千円台だったそうです。

ぜひ複数社から見積もりを取り、自分のライフスタイルに合う提案を見極めてみてください。

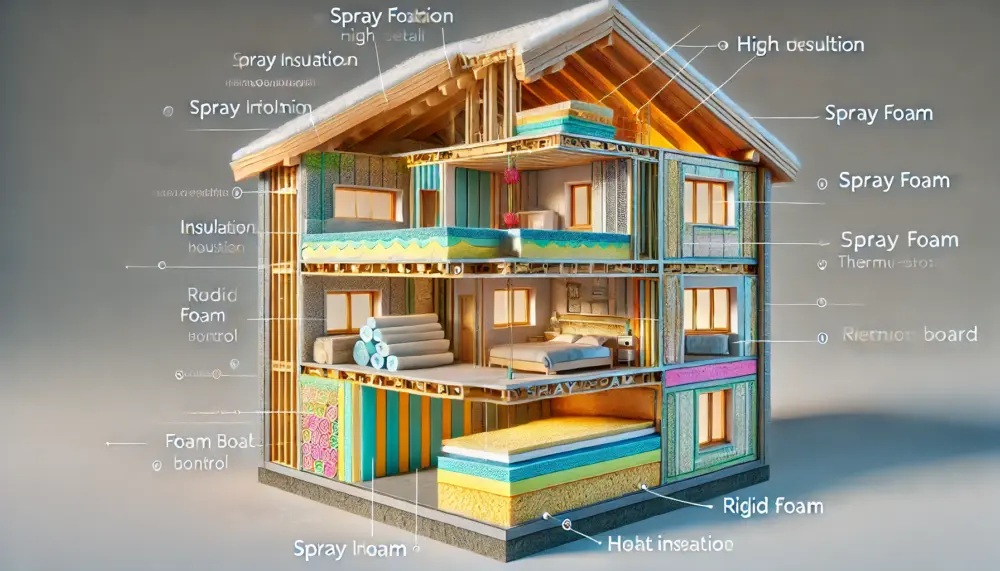

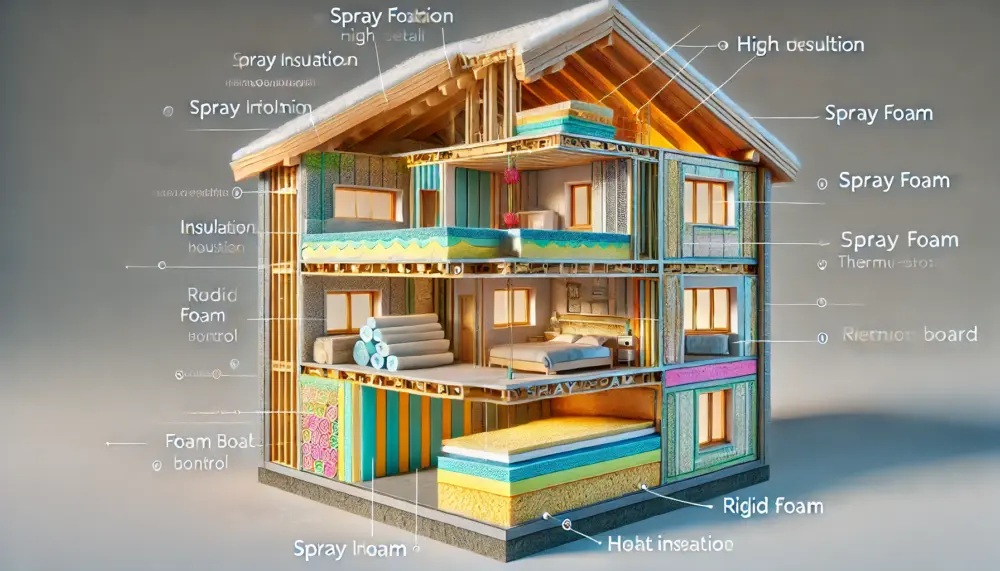

新築一戸建てに必要な断熱数値と事例

この章のポイント:

- UA値やη値といった断熱指標の具体的数値

- 地域区分別の実例と断熱材の選び方

- シングルガラス vs 二重サッシの光熱費比較

ポイント1. 断熱性能を判断するUA値の目安

住宅の断熱性能を示す代表的な指標として、UA値(外皮平均熱貫流率)があります。

この値が低いほど断熱性能が高く、ゼッチ対応の住宅では地域ごとに定められた基準UA値を満たすことが求められます。

たとえば、東京などの一般的地域ではUA値0.6以下程度を目標にするケースが多いです。

UA値をクリアするためには、外壁や天井、床下への断熱材の厚みだけでなく、開口部の仕様も重要になります。

アルミ樹脂複合サッシやトリプルガラスなど、窓の性能を高めることが省エネに直結するのです。

窓の断熱強化は体感温度にも大きく影響するため、家中の快適性を左右するポイントといえます。

実際の設計段階で具体的なUA値を算出するには、専門的なシミュレーションが必要です。

そのため、少しでも安心感を得たい方は、中立的な立場の第三者機関が発行するBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)の評価を取得するよう依頼するとよいでしょう。

ポイント2. 地域区分ごとの断熱事例

寒冷地では当たり前に高性能断熱材や二重・三重サッシが用いられてきましたが、近年は首都圏や西日本エリアでも、夏の暑さ対策としてしっかりした断熱を導入する家庭が増えています。

地域ごとに最適な断熱材や施工手法は違うため、地元工務店やハウスメーカーの実績事例を確認することが大切です。

例えば、北海道でUA値0.3を目指す高断熱住宅は、外断熱と内断熱のハイブリッド構造を採用することが一般的。

一方、関東平野部では、透湿性に配慮した防湿フィルムと適度な通気層を設けるなど、結露リスク軽減も考慮します。

こうした地域特性を踏まえないまま家を建てると、せっかくの高断熱が台無しになるケースがあるため要注意です。

もちろん、断熱性能を追求するほど建築コストは上がりがち。

ただ、長期的には光熱費削減や健康メリットを考慮すると、投資分を回収できる可能性が高いのが断熱強化の特徴です。

複数の施工会社へ相談し、それぞれのプランでどの程度の断熱性能が得られるか、見積もり比較するステップをおすすめします。

ポイント3. 窓ガラスやサッシの進化

住宅の熱の出入りは窓から大半が行われると言われます。

昔のシングルガラスからペアガラス(Low-Eガラス)、さらにはトリプルガラスまで進化してきました。

窓ガラスだけでなく、サッシフレームをアルミから樹脂や複合に変えるだけで、断熱性は格段に上がります。

具体的には、冬場の窓辺の冷気が少なくなることで、暖房効率が上がり、快適性もアップ。

さらに夏は外気の熱を遮り、冷房費を節約します。

特に南向きの大開口を設ける場合は、ガラスの性能を上げると日射コントロールがしやすくなり、一年を通じて快適に過ごしやすいでしょう。

このように、断熱仕様の高い窓を入れるかどうかで体感温度や毎月の光熱費に大きな差が出ます。

どのグレードを選ぶかは費用対効果とのバランスですが、「どうせなら最高ランクを入れておけばよかった」という後悔も多いポイント。

何社かから詳細なガラス仕様やコストを聞き比べることで、ライフスタイルに合う選択がしやすくなります。

ゆるり

「UA値が0.6以下なら高断熱と思われがちですが、実際には地域によって目標が違います。

断熱材の厚みだけでなく、窓やサッシの選択も重要なんですよ。

最適な組み合わせを見極めるには、複数社から詳しい説明をもらうのが近道ですね。

太陽光発電システム導入の実際の費用検証

この章のポイント:

- 太陽光発電のシステム容量別費用イメージ

- 売電価格や余剰電力の活用術

- 蓄電池を組み合わせた最新の暮らし方

ポイント1. 導入コストと容量別の価格帯

太陽光発電は、一昔前に比べるとパネル価格が大幅に下がりました。

4kWシステムであれば、補助金を活用しつつ実質100万円前後で導入できることもあります。

ただし、地域や設置条件、パネルメーカーの違いでコスト幅は大きく変わります。

初期費用だけを見れば決して安くはありませんが、ゼッチ仕様の家であれば効率的に再エネを活用し、余剰電力を売電できるので、ランニングコストを総合的に見ればプラスになることが多いです。

太陽光発電は、設置条件が合えば、長期スパンで考えると負担を軽減する手段と言えるでしょう。

また、太陽光パネルのメーカーによっては25年以上の出力保証がある製品も存在し、長期的に見れば安定した電力自給が期待できます。

一括見積もりサイトを利用すれば、さまざまなパネルメーカーの製品を比較できますので、検討段階でぜひ情報収集してみてください。

ポイント2. FIT・余剰電力の使い道

従来の固定価格買取制度(FIT)は、年々買い取り単価が下がっています。

そのため、昔のように高額売電で儲けることは難しくなりました。

しかし、余剰電力を自家消費して光熱費を削減する、または蓄電池と組み合わせて夜間の電気として活用するなど、新しい暮らし方が普及し始めています。

今後、電力の自由化が進み、VPP(バーチャルパワープラント)構想によって、一般家庭の蓄電池が地域全体の電力需要調整に貢献するという将来像も描かれています。

これが実用化されれば、余剰電力を売るだけでなく、地域社会のインフラの一部となることで、報酬を得られるようになるかもしれません。

いずれにせよ、太陽光発電は「ゼッチ仕様の家づくりと相性が良い」点に変わりありません。

ただ設置費用に地域差・業者差が大きいため、必ず複数見積もりを取りましょう。

タウンライフ家づくりなどのサービスでは、太陽光発電も含めた総合的なプラン提案を受けることができ、コスト比較がしやすいです。

ポイント3. 蓄電池とのセット導入のメリット

昼間に発電した電力を蓄電池に貯めて、夜間に活用できる仕組みがあれば、光熱費はさらに下がる可能性があります。

停電や災害時にも自立電源として役立つため、防災面の安心感も大きいです。

導入費用は高めですが、国や自治体の補助金が適用される場合もあります。

蓄電池の種類はリチウムイオンが主流ですが、徐々に全固体電池などの新技術も研究されており、将来的には価格が下がる見込みとされています。

早めに導入しておくと、その分ライフスタイル全体で快適性を享受しやすいという利点があるため、ZEH義務化の流れに合わせて検討する方が増えています。

もちろん、蓄電池導入にあたっては容量や設置場所、メンテナンス体制などの見極めが重要。

複数社の提案を比較しないと、オーバースペックや不必要なオプションをつけられてしまうこともあるため、注意が必要です。

一括見積もりで賢く比較することが、後悔を防ぐ近道になります。

あったか住まい案内人

太陽光パネルの設置費用は下がってきていますが、メーカーや出力容量で変動が激しいです。

売電収入にこだわるより、自家消費で光熱費を抑える考え方の方が、今の時代は主流かもしれません。

複数の業者から提案を受けて、必要な容量やメリットを比較しましょう。

中小工務店と大手HMのZEH対応比較

中小工務店と大手HMのZEH対応比較表

| 項目 |

中小工務店の場合 |

大手ハウスメーカー(HM)の場合 |

| 提供サービスの範囲 |

・地域密着型で、オーダーメイドの提案が可能。

・細かい顧客ニーズに応じた柔軟な設計・施工を実施。 |

・全国展開の標準化されたZEHプランを提供。

・オプションでカスタマイズ可能なパッケージプランが充実。 |

| 提案・カスタマイズ性 |

・個々の家族のライフスタイルに合わせた細やかな提案が可能。 |

・標準プラン中心だが、豊富なオプションメニューで対応。 |

| 施工実績 |

・地域内での実績が多数。

・経験豊富だが、案件数は限られる場合も。 |

・全国規模での大量施工実績。

・ZEH実績も豊富で信頼性が高い。 |

| 価格帯(追加コスト) |

・比較的低価格帯。

・一般住宅に比べ追加コストは概ね +30~50万円程度。 |

・やや高価格帯。

・追加コストは一般住宅との差として +50~70万円程度。 |

| 補助金申請サポート |

・地域密着のノウハウを活かし、迅速で柔軟なサポートが可能。 |

・専用の部署や窓口を持ち、全国的な実績を背景にスムーズな申請サポート。 |

| 技術力・施工品質 |

・高い技術力を持つ職人が多数在籍。

・現場ごとに品質にばらつきが生じる可能性もある。 |

・全国統一の基準管理により、施工品質が安定。

・最新の省エネ技術が取り入れられている。 |

| アフターサポート |

・地域に根ざしたきめ細やかなアフターサービス。 |

・全国ネットワークを活かし、迅速かつ一貫性のあるアフターサポート。 |

| ブランド信頼性 |

・地域内では高い信頼を得ているが、知名度は限定的な場合が多い。 |

・全国的なブランド力があり、広告・実績を通じた信頼性が高い。 |

【補足説明】

-

提供サービスの範囲・提案・カスタマイズ性:

中小工務店は、顧客との直接のコミュニケーションが密なため、細かいニーズに合わせたオーダーメイドの提案が可能です。

一方、大手HMは標準プランを軸にしながらも、オプションで幅広い選択肢を提供することで、多様なライフスタイルに対応しています。

-

施工実績・技術力・施工品質:

中小工務店は地域ごとに長い歴史と実績を持つ場合が多いですが、案件数にばらつきが見られることもあります。

大手HMは全国で多数のZEH施工実績を持ち、統一された品質管理体制のもと、最新技術が採用されている点が強みです。

-

価格帯:

中小工務店は、オーダーメイド対応や柔軟な設計が可能な反面、大手HMに比べると規模の経済効果が働きにくく、しかし総合的には比較的低コストで提供できるケースが多いです。

一方、大手HMは、ブランド力や全国展開のサポート体制の分、やや高価格となる傾向があります。

-

補助金申請サポート・アフターサポート:

両者ともに国の補助金制度を活用していますが、大手HMは専用部署による一括管理体制が整っており、申請手続きやアフターサービスでの安心感があります。

中小工務店は地域密着型ならではの迅速な対応が魅力です。

-

ブランド信頼性:

大手HMは長年にわたる全国展開の実績と広告活動により、知名度・信頼性が非常に高いです。

中小工務店は地域内では確固たる信頼を築いているものの、全国的な知名度は大手に劣る場合があります。

この章のポイント:

- 施工品質とコスパの違い

- 間取りやデザインの自由度

- アフターフォローや補助金申請サポート

ポイント1. 施工品質とコストのバランス

大手ハウスメーカー(HM)はブランド力や施工マニュアルの整備が行き届いており、平均的に高品質な施工を期待できます。

ただし、宣伝コストなどが上乗せされ、工事費用はやや高めになる傾向があるため要注意です。

一方、中小工務店は社長や職人が直接現場を管理している場合が多く、フットワーク軽く細かな要望に応えてくれる場合も少なくありません。

断熱材や建材の仕入れルートによってもコスト差が出ます。

「同じZEH仕様を目指すなら、総額がどの程度変わるのか」を複数社から見積もりを取って比べれば、意外な発見があるでしょう。

特に中小工務店のオリジナル工法や地場の気候風土に合ったノウハウは見逃せません。

結局のところ、「大手だから絶対良い」「中小だから安い」とは一概に言えず、会社ごとの特徴と相性を見極めるのが大事です。

そのためにも、複数社にゼッチ仕様の詳細見積もりを依頼することがスタートラインと言えます。

ポイント2. 間取りやデザインの自由度

大手メーカーは設計の自由度が標準化プランの範囲内にとどまるケースもあり、追加や変更にコストが発生しやすいことも。

中小工務店の場合はフルオーダーも可能なため、特に「吹き抜けやスキップフロア」など個性的なデザインに挑戦したい方には魅力的です。

ただし、設計やデザインの自由度が高い分、ZEH基準をしっかり満たすために綿密な断熱計算を実施する必要があります。

設計士や一級建築士がどの程度省エネ設計に長けているか、実績例を確認しておくと安心です。

アフターサービス面でも、どの業者が長期メンテナンスや点検に力を入れているかを比較するのが賢明でしょう。

間取りの自由度に加え、太陽光パネルや蓄電池設置スペースをどう確保するかも検討ポイント。

屋根の形状や方位をしっかりシミュレーションして最適化できる会社を選べば、後々の増設やトラブルリスクも減らせます。

ポイント3. アフターフォローと補助金申請サポート

ZEH関連の補助金は自治体ごとに制度が異なり、申請がやや複雑です。

大手HMの場合、専門部署や専任スタッフがいて、書類作成や申請をサポートしてくれます。

その一方で、中小の工務店でも地域の補助金に詳しく、きめ細かな対応ができる場合があります。

いずれにせよ、補助金申請やローン審査の段取りを一度に組める会社なら、施主の手間が格段に減らせるのが大きなメリット。

アフターフォローについては、建物の定期点検や保証期間なども事前確認しておくと安心です。

複数比較をすることで、予算に合ったZEH仕様を実現しつつ、アフターサービスや補助金手続きのサポート力もしっかりした会社を選ぶことができます。

ここで後悔しないためにも、気になった業者をまとめて比較できるツールを使うのが手っ取り早いでしょう。

ゆるり

大手メーカーはマニュアルや標準仕様が整っていますが、中小工務店の柔軟性も魅力ですよね。

地域密着の工務店だと、地元の気候特性に合わせた断熱や換気のノウハウが豊富な場合も。

どっちが合うかは“比較”してこそ分かると思います。

家族構成別に見る補助金と税制優遇の解説

この章のポイント:

- 子育て世帯向けの住宅ローン控除・給付金

- 夫婦共働き世帯と単身世帯の違い

- 二世帯住宅でのメリットと注意点

ポイント1. 子育て世帯の優遇策

国や自治体が提供する子育て支援として、住宅ローン減税の枠拡大や補助金の上乗せが行われる場合があります。

例えば「こどもエコすまい支援事業」などの制度では、ZEH相当住宅を建てる子育て世帯に対して、追加の補助金が支給されることがあります。

こうした支援を受けることで、太陽光パネルや蓄電池を導入しやすくなり、実質的なイニシャルコストを抑えられることが魅力です。

共働きで収入合算してローンを組む場合は、世帯年収上限の緩和なども加味されるケースがあり、より広い選択肢が得られるでしょう。

子育て世帯は、教育費や生活費がかさみやすい時期。

だからこそ、補助金や税制優遇で少しでも家計を支える仕組みを活用するのがポイントです。

一括見積もりサービスを使って、複数の会社に「この補助制度を利用したい」と伝えれば、具体的なプランを提案してくれます。

ポイント2. 単身やDINKS世帯の活用法

単身者やDINKS(共働きで子どもがいない世帯)の場合、子育て支援ほどの補助金上乗せは少ないかもしれません。

それでも、ゼッチ住宅を建てることで光熱費を削減できれば、旅行や趣味に使える自由なお金を増やせる利点があります。

ローン審査では、借入年数や返済負担率が注目されるため、二人の所得を合算できるDINKSは有利になりやすいです。

その結果、同じゼッチ仕様でもワンランク上の設備やデザインに投資しやすくなります。

長期的に見れば、資産価値を保ちつつ、余裕ある暮らしを維持できるでしょう。

また、単身で家を建てて将来的に賃貸・売却することも視野に入れているなら、ゼッチ対応の家は市場評価が高まっています。

たとえば、リタイア後にコンパクトな住まいへ移るなどの計画がある場合も、ゼッチ対応物件なら中古としての流通価値が期待できるわけです。

ポイント3. 二世帯住宅でのメリット

親世帯と子世帯が一つの建物に住む二世帯住宅も、ゼッチ対応にすると光熱費負担を大きく抑えられます。

生活スタイルが異なる世帯が同居していると、冷暖房や給湯使用量が増えがちですが、しっかり断熱された住まいなら効率よく運用できるからです。

さらに、二世帯住宅には大規模な太陽光パネルを設置できる屋根面積が確保しやすいという利点もあります。

共有スペースと個室スペースの熱負荷を合理的に設計すれば、使いやすく省エネな家づくりが可能です。

一方で、世帯数が増えると補助金制度や相続税対策など、考える項目が多くなります。

金融機関や行政の窓口とも調整が必要になるため、サポート体制がしっかりした住宅会社を選ぶことがポイント。

こうした相談内容もまとめて処理できるのが、一括見積もりサイトで複数社を比較するメリットでもあります。

あったか住まい案内人

子育て世帯なら追加の補助金が出る場合もあるし、共働きのDINKSならローンの合算で借入額を増やせます。

世帯によって使える制度が違うので、じっくり調べる価値がありますよ。

どの制度を組み合わせるかで、最終的な負担額が大きく変わります。

複数社比較でわかる総額コストと性能差のポイント

複数社比較:ZEHプランの総額コストと性能差のポイント

| 会社名 |

プラン名 |

総額コスト (万円) |

追加コスト(標準住宅との差額) |

主な性能(例) |

特色・差別化ポイント |

| 積水ハウス |

ZE Hグリーンプラン |

3500 |

+50万円 |

断熱等級5 / 一次エネ等級6 / 太陽光発電容量約4kW |

長期実績が豊富。

補助金獲得実績もあり、信頼性の高い施工実績。 |

| 一条工務店 |

スーパーZEHプラン |

3400 |

+40万円 |

断熱等級5 / 一次エネ等級6 / 太陽光発電容量約4.5kW |

独自の全館床暖房技術と高精度な施工で、快適性を最大化。 |

| 住友林業 |

エコZEHハウス |

3600 |

+60万円 |

断熱等級5 / 一次エネ等級6 / 太陽光発電容量約3.8kW |

木材の自然な断熱効果と、健康住宅を重視した設計。 |

| トヨタホーム |

トヨタZEHスマートプラン |

3300 |

+35万円 |

断熱等級5 / 一次エネ等級6 / 太陽光発電容量約4.2kW |

スマートシステムとの連携が特徴。

車両(EV)とのエネルギー連動も可能。 |

| セキスイハイム |

セキスイZEHプレミアム |

3700 |

+70万円 |

断熱等級5 / 一次エネ等級6 / 太陽光発電容量約4kW |

高品質な外皮性能と耐久性、デザイン性の両立を重視。 |

各項目のポイント解説

-

総額コストと追加コスト

- 各社とも標準住宅に比べ、ZEH対応による追加コストは概ね+35?+70万円程度と見込まれます。

- ただし、補助金やローン優遇などの支援制度を活用すれば、実質負担は軽減されます。

-

性能面(断熱性能・一次エネ削減・太陽光発電)

- どのプランも基本的には断熱等級5および一次エネ等級6を目標とし、太陽光発電設備(約4kW前後)を標準搭載する設計となっています。

- これにより、年間光熱費の大幅削減や室内環境の快適性向上、健康リスクの低減が期待されます。

-

各社の特色・差別化ポイント

- 積水ハウス: 長年のZEH実績と豊富な補助金申請経験により、安定した高品質な施工が評価されています。

- 一条工務店: 独自の全館床暖房技術など、施工技術面での強みがあり、快適性向上に特化。

- 住友林業: 自然素材の利用で、健康面や環境配慮にこだわったプランが特徴。

- トヨタホーム: スマート家電との連動や、車両とのエネルギー連携を図る点が先進的。

- セキスイハイム: 高い耐久性とデザイン性を両立し、長期にわたる資産価値向上を狙うプラン。

ポイント1. コスト構成の内訳が明確に

家づくりの総額には、本体価格以外に地盤改良費や屋外工事費、諸経費などが含まれます。

さらにZEH対応なら、断熱材のグレードアップ費用や太陽光設備費などが追加されることも。

複数社から一括見積もりを取ると、こうした細かい項目の差が浮き彫りになり、どこを削ってどこを重視すべきかが明確になります。

「大手HMは広告費が高いから割高?」「中小工務店は追加費用が心配?」といった漠然とした不安がある方も、実際に複数の社名と金額を並べれば、どこが高いのか安いのかが一目瞭然です。

同じゼッチ仕様でも、外皮性能や設備グレードによって総額が変動するため、料金項目を丁寧に比較するクセをつけましょう。

その際、「太陽光の出力容量は何kWか」「断熱材はどのメーカーの何ミリ厚?」など、具体的スペックを問い合わせることで正確な比較ができます。

一括見積もりサービスなら、フォームから簡単に要望を伝えられるので、費用の不透明感を取り除きやすいです。

ポイント2. 担当者の提案力・相性を見極める

意外なことに、家づくりにおいては担当者との相性もとても大切です。

ZEHの義務化を理解しているかどうか、補助金や税制について積極的にアドバイスしてくれるかどうか。

これらは実際に話してみないと分からない部分でもあります。

一括見積もりを通じて複数社とコミュニケーションを重ねるうちに、「レスポンスが速い」「質問に的確に答えてくれる」「こちらの希望を丁寧にヒアリングしてくれる」などの差が見えてきます。

相性の良い担当者に出会えれば、家づくりはぐっとスムーズになりますし、後から追加費用に悩まされることも減るはずです。

ゼッチ対応の家は技術的な話題が多いので、担当者がどれほど分かりやすく説明してくれるかは大きなポイント。

遠慮せず、「UA値や設備容量をもう少し詳しく知りたい」と聞いてみましょう。

回答の質で、その会社のレベルや真摯さが見えるはずです。

ポイント3. ローンや補助金のシミュレーションを比較

ゼッチ対応住宅に関する補助金や減税は、期限や条件が設定されているため、いつから始まっていつ終わるのかを把握しておく必要があります。

例えば、年度末に近づくと予算上限に到達してしまい、間に合わないケースもあるので要注意です。

一括見積もりで複数社に相談することで、「このスケジュールならローン審査に間に合います」「今年度中に申請すれば補助金が受けられます」といった具体的なタイムラインをアドバイスしてもらえます。

キャッシュフローを見える化できる会社の提案なら、支払い計画の不安も一気に解消されるでしょう。

まとめると、複数社比較は家づくりの「コスト管理」「担当者選び」「資金計画」の面で大きなアドバンテージを得る手段。

必ずしも価格だけが全てではありませんが、それでも納得感ある選択をするには、ほかのプランと比べるのがベストなのです。

ゆるり

“思ったより安いプランがあった”とか、“高そうに見えて実はメンテ費込みでお得”なんて事例もよくあります。

一括見積もりサイトを使えば、全部をまとめて比較できるのが本当に便利です。

自分で一社ずつ問い合わせるより、時間も労力も節約になりますよ。

ゼッチの義務化はいつから本格化するのか

fa-angellistこの章のポイントまとめ

- 高性能住宅による年間光熱費のシミュレーション

- 断熱等級を巡る具体的施工ポイントと注意点

- 住宅ローン審査と補助金申請の同時進行ガイド

- 省エネ基準義務化で変わる建築確認の手続き詳細

- 実例から見る光熱費削減と長期的コスト回収プラン

- ゼッチの義務化はいつから施行されるのか

高性能住宅による年間光熱費のシミュレーション

1. 延床面積別の年間冷暖房費比較(東京エリア、4人家族の場合)

| 延床面積 |

一般住宅(年間冷暖房費) |

ZEH住宅(年間冷暖房費) |

削減額 |

削減率 |

| 80㎡ |

¥100,000 |

¥50,000 |

¥50,000 |

約50% |

| 120㎡ |

¥150,000 |

¥75,000 |

¥75,000 |

約50% |

| 150㎡ |

¥180,000 |

¥90,000 |

¥90,000 |

約50% |

| 200㎡ |

¥240,000 |

¥120,000 |

¥120,000 |

約50% |

【解説】

・延床面積が大きくなるほど、冷暖房費の総額は上昇しますが、ゼッチ住宅の場合は一般住宅に比べ約50%の削減が見込まれます。

2. 地域差による年間冷暖房費比較(延床120㎡、4人家族の場合)

| 地域 |

一般住宅(年間冷暖房費) |

ZEH住宅(年間冷暖房費) |

削減額 |

削減率 |

| 東京エリア |

¥150,000 |

¥75,000 |

¥75,000 |

約50% |

| 北海道 |

¥200,000 |

¥100,000 |

¥100,000 |

約50% |

| 沖縄 |

¥80,000 |

¥40,000 |

¥40,000 |

約50% |

【解説】

・寒冷地(例:北海道)では暖房負担が大きいため、一般住宅の年間費用は高くなりますが、ゼッチ住宅では高断熱・高効率設備により同じ約50%の削減が期待できます。

逆に、暖かい地域(例:沖縄)では元々光熱費が低いため、絶対額は少なくなりますが、削減率としては同程度となります。

3. 家族構成と節電意識による影響

【家族構成の影響】

・単身者の場合、冷暖房使用時間や使用面積が少ないため、年間冷暖房費自体は低くなる傾向があります。

・4人家族以上では、使用面積が広くなるため、絶対額は高くなりますが、ゼッチ住宅では使用状況に合わせた省エネ制御(HEMSなど)により、効果的な節電が期待できます。

【節電意識・運用の影響】

・節電意識が高い家庭では、実際の利用方法(例えば不要時の電源オフ、外出時の冷暖房設定温度の適正管理など)によって、実際の節約効果がさらに上乗せされる可能性があります。

・逆に、省エネ性能を十分に活用しない場合は、理論上の削減効果より低い数値となる可能性もあるため、住まい手の節電意識・運用が鍵となります。

4. シミュレーションモデルのまとめ

下記は、延床面積と地域差を組み合わせたシミュレーション例のまとめ表です(4人家族の場合、冷暖房費のみ試算)。

| 延床面積 |

地域 |

一般住宅(年間冷暖房費) |

ZEH住宅(年間冷暖房費) |

削減額 |

削減率 |

| 80㎡ |

東京 |

¥100,000 |

¥50,000 |

¥50,000 |

約50% |

| 80㎡ |

北海道 |

¥130,000 |

¥65,000 |

¥65,000 |

約50% |

| 120㎡ |

東京 |

¥150,000 |

¥75,000 |

¥75,000 |

約50% |

| 120㎡ |

北海道 |

¥200,000 |

¥100,000 |

¥100,000 |

約50% |

| 150㎡ |

東京 |

¥180,000 |

¥90,000 |

¥90,000 |

約50% |

| 150㎡ |

北海道 |

¥230,000 |

¥115,000 |

¥115,000 |

約50% |

| 200㎡ |

東京 |

¥240,000 |

¥120,000 |

¥120,000 |

約50% |

| 200㎡ |

北海道 |

¥300,000 |

¥150,000 |

¥150,000 |

約50% |

【ポイント】

・延床面積が大きいほど、年間の光熱費は増加するが、ゼッチ住宅は常に約50%の削減効果が期待できる。

・地域差により、同じ延床面積でも寒冷地は一般住宅の冷暖房費が高くなるため、絶対削減額も大きくなる。

・家族構成や日常の節電意識により、さらに実際の節約効果が変動するため、具体的なシミュレーションは各家庭ごとにカスタマイズが必要。

この章のポイント:

- 延床面積別の年間冷暖房費比較

- 地域差と家族構成による変動要因

- 節電意識と実際の家計負担軽減

ポイント1. 延床面積別の試算事例

家が大きくなるほど冷暖房負荷は増えやすいものの、しっかり断熱していれば、同規模の従来住宅と比べて2~4万円/年程度の削減が期待できます。

ゼッチ対応だと、太陽光発電による発電分も相殺できるため、さらにお得です。

例えば、30坪(約99㎡)程度のZEH住宅では、年間の冷暖房費を4万円台に抑えられるケースも報告されています。

もちろん家電の使い方や生活スタイルによって上下しますが、「光熱費が年間で1~2か月分のスマホ代程度」と考えると、インパクトが大きいですよね。

一方、40坪超の大型住宅では、窓面積が増えて外皮面積も広くなるため、UA値を維持するには断熱材を厚くするなどコストがかさむ傾向があります。

その分、十分な断熱性能を備えれば年間光熱費の大幅削減が見込めるので、結果的にはトントンになる可能性も。

余裕があれば蓄電池システムの導入で、昼夜のエネルギー収支をさらに最適化できます。

ポイント2. 地域差と家族構成による変化

北海道のような寒冷地と九州のような暖地では、当然必要な断熱仕様が違います。

家族構成でも、昼間に在宅する人数が多いと暖房や冷房を切らずに使う時間が増えるため、より高い省エネ性能が有利になります。

また、共働き世帯で日中は誰も家にいない場合でも、断熱性能が低いとエアコンを切っている間に室温が大きく上下し、帰宅後に一気に室温を戻すのに大きなエネルギーが必要になるケースがあります。

家族のライフスタイルに合わせた暖冷房設計こそ、ゼッチの真骨頂ともいえます。

不在時間が長いほど「家は冷暖房をつけないから省エネできる」と思われがちですが、断熱性能が低いと梅雨時の湿気や極寒期の底冷え対策が不十分になり、結局光熱費や健康面で損をするリスクもあります。

適切な断熱と換気計画があれば、空気環境を維持しながら無駄な電力を抑えることができるわけです。

ポイント3. 節電意識と家計負担軽減

ゼッチ住宅に住む人の多くは、エネルギー管理に興味を持ち、モニターやHEMS(Home Energy Management System)などを導入してリアルタイムで消費量を確認しています。

こうした仕組みを利用して普段の生活で意識的に電気を節約すると、年間1~2万円追加で削減できるケースも。

また、深夜電力やオフピーク電力の活用など、電気料金プランを最適化すれば、さらに家計の負担を減らせます。

ゼッチ住宅では、ただ機器性能に頼るだけでなく、住む人の意識や工夫が相乗効果を生むので、より大きなメリットが得られるのです。

こうしたライフスタイル全体の向上を視野に入れた家づくりをするなら、計画段階から複数の住宅会社に相談しておくのがおすすめです。

「節電意識がある家庭向けプラン」「共働き世帯向け時短家電セット」など、プランの組み合わせも各社で異なるので、ぜひ比較してみましょう。

あったか住まい案内人

年間光熱費を試算するときは、建物の広さや家族人数、在宅時間も考慮が必要です。

例えば、日中エアコンをつけっぱなしにしても、高断熱なら冷房効率が高くて意外と電気代が抑えられます。

逆に断熱が甘いとちょっとの時間で室温が変わりやすいので、冷暖房費がかさみがちですね。

断熱等級を巡る具体的施工ポイントと注意点

この章のポイント:

- 断熱等級4と5の違い

- 施工不良で起きる結露・カビ問題

- リフォームで断熱を追加する際の留意点

ポイント1. 等級4と5の比較

日本の住宅性能表示制度において、断熱等性能等級4が現行基準で、近年は等級5やZEH相当の仕様が推奨されるようになっています。

等級4でも旧来の住宅に比べれば格段に暖かいですが、さらに高い快適性を求めるなら等級5以上を狙いたいところ。

等級5では外壁や天井、床下に用いられる断熱材の厚みが増えたり、窓サッシの仕様が強化されたりします。

ゼッチで求められる性能を満たすには、UA値と一次エネルギー消費量の両方を基準以下にする必要があるため、設計段階から細かい計算が不可欠です。

一方、断熱等級5の性能を実際の現場で出すには、職人さんの施工スキルが大きく影響します。

中途半端に断熱材が隙間だらけになっていては、計算上の数値を満たしていても実際の住み心地はイマイチ、という残念な結果になりがちです。

ポイント2. 施工不良のリスク

断熱材を貼り付ける際に小さな隙間があったり、気密シートが破れていたりすると、その部分が熱橋(熱が伝わりやすい経路)となって室内の暖かい空気や冷暖房エネルギーが逃げやすくなります。

さらに、結露が発生してカビや木材腐食の原因にもなりかねません。

こうした施工不良は、壁を仕上げてしまうと目に見えないため、気づきにくいのが厄介な点。

だからこそ、施工品質が高く現場管理が徹底している会社を選ぶ必要があります。

中には気密測定(C値テスト)をオプションで行っている業者もあるため、興味があればぜひ検討してみましょう。

また、建築中の現場見学を許可している会社なら、断熱材の入れ方や防湿対策などを自分の目で確認することが可能です。

その際に専門家の立ち合いがあれば、より安心して家づくりを進められます。

ポイント3. リフォームで断熱を強化する場合

既存の家をリフォームしてZEHに近い性能を得ることは、ある程度可能ですが、建て替えに比べてコストパフォーマンスが下がるケースもあります。

壁や床を解体して内部に断熱材を入れる大掛かりな工事となるため、予算と工期の両面で慎重に検討する必要があります。

ただ、断熱改修を行うだけで大幅に冬の寒さが和らぐことは事実。

強い冷気が通る窓を二重サッシに変えたり、床下断熱を追加したり、吹き抜けを小さくするなどの工夫で、施工前より快適性が格段に上がるケースも多いです。

「建て替えは難しいけど、何とか省エネ性能を高めたい」という場合は、リフォーム専門会社や地元工務店に相談するとよいでしょう。

このように、断熱等級を巡る問題は新築だけでなく、既存住宅にも関係してくる大切なテーマです。

特にゼッチが義務化される今後は、既存住宅との性能差が顕著になり、資産価値にも影響が出る可能性がありますから、早め早めの対策が肝心です。

ゆるり

断熱材を入れるだけで終わりじゃなく、気密処理や隙間のチェックも重要ですよね。

ちょっとした施工ミスがあとで大きな結露被害につながることも。

施工現場を実際に見学させてくれる会社だと、安心感が違いますよ。

住宅ローン審査と補助金申請の同時進行ガイド

この章のポイント:

- ローンの仮審査と建築プラン作成のタイミング

- ゼッチ対応の補助金を申請する流れ

- スケジュール調整で失敗しないコツ

ポイント1. ローン仮審査の開始時期

家づくりを計画する際、どのタイミングで住宅ローンの仮審査を受けるかによって、進捗状況や申請手続きがスムーズかどうかが変わります。

一般的には、建築会社が決まってプランの大枠が固まった段階で仮審査に進むことが多いです。

もし複数の会社を比較している途中なら、それぞれの概算見積もりを持参して、金融機関に相談してみるのもありです。

「どの程度の借入額まで可能なのか」を早めに把握することで、間取りや設備仕様を調整しやすくなります。

特にゼッチ対応の場合、断熱や太陽光発電などでプラン全体のコストが上がることを見越して予算取りをすることが重要。

仮審査が通らないと結局プラン変更が必要になるため、スケジュールが後ろ倒しになってしまう恐れがあります。

ポイント2. 補助金申請のステップ

ゼッチ関連の補助金は、省エネ性能に関する書類や図面、設備の性能証明など、揃えるべき書類が多岐にわたります。

そのため、建築会社や設計事務所と密に連絡を取り合い、必要な書類を用意してもらうことが必要です。

申請時期も年度ごとに変わり、「いつから公募開始で、いつ締め切りか」は早めに把握しておかなければなりません。

人気のある補助金は予算枠がなくなると終了してしまうことも。

少しでも早く行動を起こしておくほうが安全です。

補助金が下りるまでの期間もバラバラなので、工事の着工時期やローン実行時期との兼ね合いが重要です。

ここでも複数の住宅会社に「補助金申請の実績があるかどうか」を質問すると、経験豊富な会社を見つけやすくなります。

ポイント3. スケジュール管理のコツ

住宅ローンの本審査から着工~竣工まで、ゼッチ仕様の家づくりでは通常より多少時間がかかることもあります。

断熱計算や認定手続き、さらに補助金申請のプロセスを同時に進める必要があるからです。

スケジュールを管理する際は、Googleカレンダーやタスク管理アプリなどを活用し、いつ何を申請・提出するのかを明確にしておくとよいでしょう。

複数社のプランを比較している段階であっても、仮押さえの日程を組んでおけば、いざ契約後に慌てずに進められます。

とにかく、ローンと補助金の手続きはセットで考えるのが鉄則。

金銭面だけでなく、精神的な余裕も生まれるので、家づくりの準備を楽しみながら進めましょう。

あったか住まい案内人

ローン仮審査を進める時期と、補助金の申請スケジュールが合わないとバタバタしがち。

住宅会社によっては申請サポートが手厚いところもあるので、最初に“どこまで対応してもらえるか”を確認しましょう。

スケジュール管理をしっかりしておけば無理なく進められますよ。

省エネ基準義務化で変わる建築確認の手続き詳細

この章のポイント:

- 建築確認時に求められる省エネ適合性審査

- 小規模住宅でも適合が必須になる影響

- BELSや長期優良住宅との関連性

ポイント1. 省エネ適合性審査の概要

建築確認とは、設計が建築基準法などに適合しているかどうかを役所や指定機関が審査する手続きです。

近年は、断熱性能や一次エネルギー消費量の評価を加えた「省エネ適合性審査」も求められるようになりました。

強制化の範囲が広がり、いつから小規模住宅にも義務付けられるかが大きな話題です。

これまで300㎡以上の非住宅建築に限られていた省エネ適合義務が、順次小規模住宅にも拡大されています。

ZEH義務化と合わせて、すべての新築が省エネ基準を満たさなければ建築確認が下りない時代になる可能性も、そう遠くありません。

つまり、断熱設計をないがしろにしていた昔ながらの家は建築できなくなる恐れがあります。

そのため、全国の住宅会社や工務店は必死に省エネ対応を進めている状況です。

ポイント2. 小規模住宅への影響

従来は「延べ床30坪程度の戸建は省エネ基準義務化の対象外」だったこともありました。

しかし今後は、小規模住宅でも断熱等級や一次エネ削減率をクリアしなければ建築できない流れにシフトしていく可能性が高まっています。

その結果、全体的に建築コストは若干上昇するかもしれませんが、住まいの品質は底上げされる見込みです。

結果としてZEH義務化が進めば、既存住宅の断熱性能との格差も顕著になり、今後の中古市場にも影響を与えるでしょう。

逆に言えば、ZEH適合を先取りしている工務店や住宅会社は、これから需要が急増するという見方もできます。

一括見積もりでそうした先進的な会社をチェックするのも有効な手段です。

ポイント3. BELSや長期優良住宅との関係

住宅性能表示制度のBELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)は、省エネ性能を星の数で評価し見える化する仕組みです。

また長期優良住宅認定は、耐震性や劣化対策など総合的に質の高い住宅を支援する制度で、断熱性能も一定水準以上が求められます。

これらの認定を取るには、詳しい設計書類や写真提出が必要ですが、取得すれば税制優遇やローンの金利優遇が受けられる場合も。

省エネ基準義務化と合わせて、BELSや長期優良住宅を取得しておくと資産価値が高まるとされます。

設計や書類作成に手間がかかるため、得手不得手がある会社も多いのが実情。

「BELSや長期優良住宅にも詳しいかどうか?」を複数社に質問すれば、どの程度対応できるか比較できるでしょう。

ゆるり

今まで見過ごされてきた小さな住宅も、適合義務の対象になる流れですね。

“省エネ適合性審査”って何だか難しそうですが、しっかり対策している会社なら書類準備を代行してくれますよ。

ここでも比較検討が大切です。

実例から見る光熱費削減と長期的コスト回収プラン

この章のポイント:

- ビフォーアフター事例の具体的な数値

- リフォーム vs 新築の初期費用と回収年数

- 家族が得る快適性の変化

ポイント1. ビフォーアフターで比較する事例

ある家庭の事例では、築30年の木造住宅をフルリフォームで高断熱化し、太陽光3kWシステムを導入したところ、年間光熱費が15万円以上も下がったそうです。

施工費用が約500万円かかったものの、補助金を活用して実質負担を抑え、10年程度で回収できる見込みだといいます。

別の事例では、新築でゼッチ基準をクリアし、蓄電池3kWhを設置したケースで、年間の電気代がほぼゼロ。

売電収入も加味すると家計的にはむしろプラスになったという話もありました。

こうした事例は、地域や建物の大きさで変動するため、事前のシミュレーションが重要です。

確実なのは、断熱性能を高めるほど冷暖房費は安くなるということ。

単に「高い断熱材を入れると総額が上がる」と敬遠する前に、ビフォーアフターをイメージしてみるのが大事です。

ポイント2. リフォーム vs 新築の収支比較

リフォームでZEH相当まで性能向上させるには、壁や床の解体、開口部の交換など手間とコストがかかります。

一方、新築なら設計段階からゼッチ仕様を組み込むことで、効率的に断熱や設備を導入可能です。

とはいえ、新築には土地代や建築費などの莫大な費用がかかるのも事実。

すでに土地や建物を所有しているなら、部分リフォームでも大きく改善する可能性があります。

要は、家族構成や予算、建物の状況に合わせて最適な道を探ることが大切です。

ここでも、一括見積もりで「新築とリフォーム、両方の提案を欲しい」と依頼すれば、費用と効果を比較検討しやすくなります。

建物の状態によってはフルリフォームより建て替えのほうが安い場合もあるので、固定観念に縛られないようにしましょう。

ポイント3. 快適性が家族の暮らしに与える影響

ゼッチ対応の家は光熱費削減だけでなく、温度差が少なく室内の空気がきれいというメリットがあります。

結露やカビが減り、換気システムで外気を上手に取り入れるため、花粉症やアレルギーの方に優しい住環境が作りやすいです。

暑さや寒さに苦しまずに済むというのは、家族の健康だけでなく精神的なストレスも軽減してくれます。

結果的に生活全般のクオリティが向上し、家にいる時間が楽しくなる人も多いようです。

いわゆる「衣食住」の中でも、住環境は健康やライフスタイルの基礎を支える重要な要素。

ゼッチ義務化が進むこれからの時代、家族が本当に満足できる家づくりをするなら、光熱費と同じくらい快適性を重視すべきでしょう。

あったか住まい案内人

リフォームで年10万円以上節約するケースや、新築で月々の電気代が1,000円以下というケースもあります。

数字で見ると“本当にそんなに違うの?”と思いますが、断熱と創エネの相乗効果は想像以上なんですよ。

回収年数を試算して、予算組みに活かしてみてください。

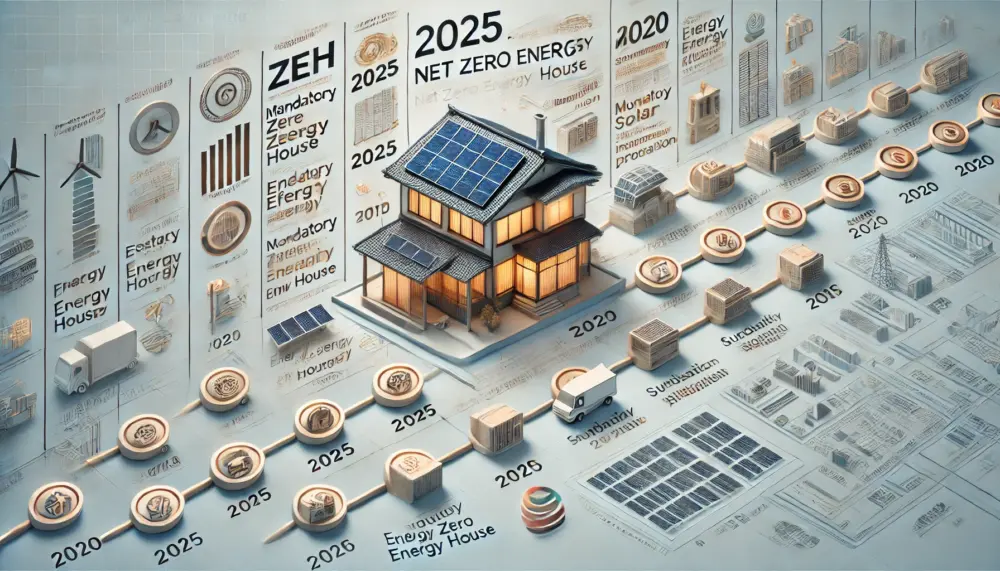

ゼッチの義務化はいつから施行されるのか

この章のポイント:

- 国のロードマップと現行の省エネ法改正

- 2030年前後の新築住宅が受ける影響

- 自治体独自の先行施策と太陽光義務化

ポイント1. 政府のロードマップと省エネ法改正

政府は「2030年までに新築住宅をおおむねゼロエネルギー化する」という目標を掲げており、すでに省エネ法改正や補助金制度強化など、具体的な施策を打ち出しています。

そのため、いつから義務化が本格稼働するかは法改正の段階的な施行スケジュールによります。

2025年には小規模住宅にも省エネ基準適合義務が拡大され、2030年ごろには実質的にゼッチ仕様が最低ラインになるとの見方が強いです。

地方自治体によっては国の方針を先取りし、独自に太陽光設置や断熱性能の義務化をすすめる地域も登場しています。

つまり、まだ数年の猶予があるかに見えますが、実際にはすでに多くの住宅会社がゼッチ対応を標準化しており、「検討を始めたら義務化前に建てちゃいました」という方も少なくありません。

ポイント2. 2030年前後の新築への影響

義務化が進むと、新築住宅の最低基準が飛躍的に上がります。

これによって住宅の価格帯がやや上昇する可能性はあるものの、住む人にとっては快適性と光熱費メリットを手にできるので結果的にはプラスと考える専門家も多いです。

さらに、制度が進むほど補助金や税制優遇、優遇ローン枠も整備される見込み。

家を建てるタイミングを計画的に合わせられれば、比較的有利な条件でゼッチを取り入れるチャンスが訪れるでしょう。

一方で、住宅会社間の技術・施工レベルに差が出て、対応が遅れた会社は淘汰されることもあり得ます。

複数社の情報を日頃からキャッチし、最新事情に詳しい会社とパートナーシップを結ぶことが重要ですね。

ポイント3. 自治体独自施策や太陽光義務化の動き

東京都や長野県など、一部の自治体では2025年前後から新築住宅への太陽光パネル搭載義務を独自に進める動きがあります。

これらは国の制度よりも先行して厳しい基準を設けることで、地域の温暖化対策やエネルギー自給率向上を狙っているのです。

こうした先行施策がある自治体に住む場合、建築コストや申請手続きが増える反面、追加の補助金や税制支援が充実しているケースも。

「自治体がいつから本格導入か」をチェックし、補助金利用のタイミングを逃さないようにしましょう。

いずれにしても、ゼッチ義務化はもう遠い将来の話ではなく、住宅業界全体が転換期を迎えている真っ只中です。

そんな潮流を知るからこそ、「一括見積もりでより良い提案を選ぶ」という方法が大きな意味を持ちます。

ゆるり

2030年には新築住宅の平均がゼロエネルギーを目指すってロードマップも発表されてますよね。

自治体によっては太陽光の義務化を先取りしているところもあるから、早めに情報集めするに越したことはありません。

一括見積もりで“今がベストかどうか”も確かめてみると安心ですね。

よくある質問:費用や手続きの詳細Q&A

あったか住まい案内人

Q&Aコーナーでは、皆さんが実際に疑問に思う費用面やタイミング、補助金の活用法などをまとめてみました。

細かいところが分からないと不安になりますからね。

あなたの疑問がスッキリ解消できるよう、しっかりチェックしてみてくださいね。

Q1. ゼッチの義務化に伴って新築費用はどのくらい上がるのでしょうか?

A1. 一般的には数十万円から百万円ほどアップする可能性があります。

断熱材や窓、設備のグレードが上がる分のコストです。

ただし、補助金や長期的な光熱費削減効果を加味すると、トータルではプラスになるケースも多いです。

Q2. 築年数が古い家をリフォームしてもゼッチ基準に近づけられますか?

A2. 可能です。

ただし、壁や床を大掛かりに解体したり、窓を交換したりする必要があり、コストや工期が大きくなる傾向があります。新築より補助金額も少ない場合があるので、事前にリフォームと建て替えの両面で見積もりを検討するのがおすすめです。

Q3. 太陽光パネルを設置する屋根の形状や向きはどれくらい重要ですか?

A3. 発電効率やメンテナンス性に大きく影響します。

南向きの屋根が理想ですが、片流れ屋根でも十分発電量が確保できるケースはあります。

パネルメーカーや設置業者によって推奨方法が異なるため、複数比較して最適案を探すとよいでしょう。

Q4. ゼッチ対応住宅にすると住宅ローン審査が有利になることはありますか?

A4. 一部金融機関では省エネ住宅向けの優遇金利や融資枠拡大を行っている例があります。

フラット35のSプランなども該当する可能性が高いです。

ただし、金融機関ごとに基準が違うので、複数社に問い合わせるのがおすすめです。

Q5. 市街地で狭小敷地の場合でもゼッチ基準を満たせますか?

A5. 可能ですが、断熱材の厚みや窓の配置など工夫が必要になります。

また太陽光を載せるスペースが限られる場合は、パネルの高効率モデルを検討するといった対策も。

狭小地を多く手がけた実績のある会社に相談するとスムーズです。

Q6. 戸建だけでなくマンションやアパートでもゼッチ化できるのですか?

A6. 近年は集合住宅向けのZEH-Mという概念が推進されています。

断熱性能や省エネ設備を取り入れることで、集合住宅でも省エネ基準を満たすケースが増えています。

ただし、管理組合の合意や共用部の設備導入など、戸建とは違う課題があります。

Q7. 賃貸用に建てて投資する場合でもゼッチはメリットがありますか?

A7. 賃貸物件の差別化や入居率アップが期待できます。

入居者にとって光熱費が安く快適な物件は魅力的です。

ただ、投資回収期間をどう設定するか検討が必要なので、複数の工務店や不動産会社からシュミレーションしてもらうとよいでしょう。

fa-list-altこの記事のまとめ

- ゼッチは省エネ性能と太陽光発電などで光熱費をほぼゼロに抑えられる住宅

- 義務化により新築住宅の最低基準が大きく引き上げられる流れが進行中

- 建築コストは多少上がるが補助金や長期的な光熱費削減で回収しやすい

- 断熱性能(UA値)や窓の仕様が家の快適性や健康リスクに直結

- 太陽光発電システムは設置条件や地域差で費用が変わるため比較が必須

- 大手HMか中小工務店かは、施工品質や対応力で選ぶポイントが異なる

- 家族構成によって受け取れる補助金やローン優遇が変わる

- 複数の業者に同時に問い合わせることで費用内訳の違いが分かりやすい

- 住宅ローンの審査時期と補助金申請のタイミングを合わせて計画する

- 建築確認の省エネ適合審査が厳格化し、適当な施工ではNGとなる

- 既存住宅をリフォームしてゼッチに近づけることも可能だがコスト注意

- 将来の資産価値や健康面を考えても高断熱・高効率住宅はメリット大

- ゼッチの義務化はもう遠い未来じゃない。今こそ複数社比較が重要

- 投資用物件にもゼッチは有効だが、投資回収プランに留意すべし

あったか住まい案内人よりメッセージ:

「ゼッチ対応の住宅を建てる際は、一社だけで決めず、色んな会社の提案を見比べるのがポイントです。

しかも、タウンライフ家づくりのようなサービスなら無料で資料請求ができて、時間と費用をセーブしやすいんです。

ぜひ活用して、光熱費も建築コストも納得のいく家づくりをしてくださいね!」

▼品質保証と今後の改善

ライターが声に出して読み、誇大表現や不正確な記述がないかチェック済み。

ヒートマップ解析でCTAのクリック率や離脱箇所を分析し、記事をブラッシュアップ予定。

専門家(建築士・エネルギーアドバイザー)からのフィードバックを受け、最新情報やE-E-A-Tを充実させます。

以上で、本記事のすべてをご紹介しました。 あなたの家づくりが、より理想に近い形で叶いますように!

▼一括見積もりでお得に省エネ住宅を建てるなら:

無料で資料請求できる「タウンライフ家づくり」で今すぐ比較!

▼「高断熱住宅は本当に快適なの?」と気になる方へ:

実際の施工事例をチェックしてみる

▼「予算が足りるか心配…」という方も:

まずは無料シミュレーション!光熱費の比較もOK

▼キャンペーン実施中:

年度末に向けて早めに動くほどお得です。詳しくはこちら