*当ページにはプロモーションが含まれています。

約10分で読めます

家づくりの悩みは尽きないものですよね。

特に新築を検討するときは、予算や間取り、立地など考慮すべき要素が膨大で、思わず気が遠くなってしまうことも。

その中で「外壁」の選択は、見た目だけでなく長い目で見たメンテナンス費用や快適性にも直結するため、しっかりと理解しておきたい重要ポイントです。

そして今回は、関東圏で実績豊富な富士住建が採用する標準外装を視野に入れ、外壁にまつわる基礎知識やポイントを網羅的に紹介します。

なぜ富士住建の外壁が注目されるのか。

その理由は、家の寿命に大きく関わる耐久性から、見た目を長くキープできる防汚性、さらに建築費用全体のコストパフォーマンスまで幅広いメリットを備えている点にあります。

一方で、建築会社の比較をせずに即決してしまうと、後から「もっといい条件があったのでは?」と後悔するケースも珍しくありません。

そこでオススメなのが、複数社からまとめてプランや見積もりを取り寄せられる方法です。

実は、ネット上には無料で複数の住宅会社のプランを比較できるサービスが存在します。

その代表的な例がタウンライフ家づくりです。

たった数分の入力で、希望のエリアや間取りに応じたプランが一括で届きますから、余分な手間を大幅にカット。

比べることでよりお得な条件や理想に近い提案を発掘できる確率が上がるわけです。

興味があれば、まずはこちらから無料で資料を確認してみるのも一つの方法ですよ。

この記事では、富士住建の標準外壁について基礎知識からメリット・注意点、そして複数社比較で得られる利点まで、一気通貫で解説します。

さらに、外壁というとどうしてもメンテナンスやデザイン面の話ばかりになりがちですが、本稿ではそこに加えてリセールバリューや家計負担、環境配慮といった少し変わった視点も織り交ぜてみました。

最後にはFAQ形式で素朴な疑問からニッチな質問まで一挙に取り上げますので、「人と被らない視点も知りたい」という方には特に参考になるはずです。

たっぷりボリュームでお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。

では、さっそく始めていきましょう。

- このページで分かる富士住建の外壁の強み

- 保険や保証を踏まえた損しない比較検討方法

- セルフクリーニングや高耐候塗料の実力

- リフォーム時の注意点と費用節約のコツ

- 複数社見積もりで賢く家づくりを進める方法

Contents

富士住建の外壁を考えるときの基礎知識

- 外壁材選びの耐久性チェック項目

- 防水性能と定期点検の具体例

- 施工費と保証プランの比較分析

- セルフクリーニング機能の真価

- 断熱材との組み合わせ事例紹介

- シーリング劣化とメンテ時期の要点

外壁材選びの耐久性チェック項目

この章のポイント:

- 長寿命かつメンテナンス費用が抑えやすい外装材を選ぶ基準

- 気候条件に合った素材選びと施工方法の重要性

- 事前の耐候試験データを必ずチェックする理由

ポイント1. 素材ごとの寿命とメンテサイクルを知る

外壁材と一口に言っても、窯業系サイディング、金属系サイディング、レンガ、タイル、モルタルなど多岐にわたります。

建てる地域の気候や、住む人のライフスタイルによって最適解は異なるため、各素材がどの程度の耐久性をもつのかを押さえておくことが大切です。

例えば、富士住建では窯業系サイディング(ニチハなどのメーカー製品)を標準とするケースが多いですが、これは紫外線による色あせが生じにくく、通気工法と組み合わせることで内部結露も防ぎやすいメリットがあります。

また耐候性試験データを公開しているメーカー製品を採用すれば、20年あるいは30年程度にわたる耐久性を実証済みなので、将来の再塗装回数を大幅に減らせる可能性があります。

選び方のポイントとしては、「初期費用」と「長期的なメンテナンス費用のバランス」を見ること。

特に育ち盛りのお子さんがいる家庭では、今後の教育費や車の買い替えなど大きな出費イベントが待ち構えています。

そのため、外壁に限らず初期コストとランニングコストの最適解を見つけておくと、家計への負担が最小限で済むわけです。

ポイント2. 防水下地と通気工法の組み合わせ

もう一つ外壁を選ぶ上で見逃せないのが、防水下地とのセットで考えることです。

サイディングボード自体が高性能でも、下地処理を雑にしてしまったり、防水シートやシーリング材が粗悪だと、壁内結露や雨漏りリスクが上がります。

富士住建では通気層をしっかり設ける仕様が多く、これにより壁体内に万が一の雨水が侵入しても下部から排出できるような構造を確保。

また通気によって結露しにくく、木造躯体が長持ちしやすいメリットも大きいです。

さらに近年の高耐候シーリング材は、従来のように10年ほどでひび割れや隙間が目立つといったトラブルを大幅に軽減してくれるため、ここでもランニングコスト削減につながります。

防水性能を確保しつつ、通気を重視する工法を選ぶのか、それとも高気密工法で断熱を最優先にするのか。

いずれにしても、施工段階での管理精度が低いと性能を十分に発揮できません。

複数の建築会社を比較する際には、「どんな下地材を使うのか」「どうやって通気を確保するのか」など技術面の質問を投げかけると、信頼できるかどうかを見極めるヒントになります。

ポイント3. 地域の気候特性に合った外装設計

日本は南北に長く、地域ごとに気候が大きく異なります。

台風が多発する沿岸部なのか、雪が積もりやすい寒冷地なのか、それによって外壁に求められる性能が違ってくるのです。

たとえば、夏場の湿度が高い地域では通気性や防カビ対策が非常に重要になりますし、雪国であれば凍害に強い外壁材の選定が欠かせません。

富士住建は主に関東エリアを中心としていますが、関東といっても内陸部と海沿いでは条件が変わります。

そこで、事前に土地の環境や方角別の日射・風向きデータを踏まえて、最適な外装材や施工方法を提案してもらうことが肝要です。

実は私自身、最初のころは外壁材の特徴を深く考えずに「見た目重視」で決めようとしていました。

でも、後からメンテナンス費が大きく変わるとわかり、焦って調べ直したんです。

結果、屋根や窓との相性も含めて熟慮したほうが将来の負担がずっと楽になるんだなと実感しました。

さらに、複数社を比較したら、条件が似ているプランでも見積もり金額や工事内容が微妙に異なることが判明するケースは多々あります。

その意味でも、まとめて資料を取り寄せられるサービスで一括比較しておくのがおすすめですよ。

防水性能と定期点検の具体例

この章のポイント:

- 漏水リスクを未然に防ぐ点検スケジュールの作り方

- 施工保証や保険対応の確認手順

- 点検時に見落としがちな場所をマッピング

ポイント1. 定期点検の重要性と効果

家を建てたら終わり、ではなく、定期的なメンテナンスと点検が住まいを長持ちさせる最大のカギです。

とりわけ外壁は雨風にさらされ続ける場所なので、微細なクラックやシーリングの切れを放置すると内部に水が侵入し、深刻なトラブルにつながるおそれがあります。

富士住建など多くのハウスメーカーは、引き渡し後に定期点検の制度を用意していることが多いです。

例えば、築5年目や10年目で無償点検や有償メンテナンスの案内が届くはずですので、その機会を逃さずに受けておきましょう。

特に外壁の傷みは自分では気づきにくい部分(軒裏や外壁と屋根の取り合い部分など)もあるため、プロにチェックしてもらうのが一番確実です。

定期点検を受けることで、小さな劣化を早期発見し、修繕費を最小限に抑えることができます。

建築会社が提供する保証プランがある場合、その保証を継続させるための条件として定期点検受診が必須のケースもありますので、契約書類をしっかり読み返しておくと安心です。

ポイント2. 保証・保険の適用範囲と手続き

外壁のトラブルには、経年劣化が原因の場合や台風・地震といった自然災害による場合があり、保証や保険の適用範囲も異なります。

富士住建では、住宅瑕疵担保責任保険やメーカー独自の保証制度を組み合わせることで、外壁の雨漏りや構造的欠陥など一定範囲をカバーするのが一般的です。

ただし、補償内容はそれぞれ詳細が異なるため、台風被害やゲリラ豪雨による水の侵入が100%保証されるわけではありません。

適用範囲外のケースもあるため、「何が対象で、どこまで無料で修理できるのか」をあらかじめ確認する必要があります。

また、火災保険や地震保険のオプションによっては、外壁の損傷や破損が補償されることがありますので、建築会社や保険代理店に問い合わせてみるといいでしょう。

「意外と風災の保険金が下りるケースもある」ため、災害が発生したときには一度専門家に相談すると大きな出費を回避できるかもしれません。

ポイント3. 自主点検で見落としを減らすコツ

定期点検の合間にも、ご自身で簡易チェックをしておくと、いざというときの被害を最小限に抑えられます。

例えば、外壁に触れてみてチョーキング(白い粉状のものが手に付く現象)が起きていないか、シーリングの割れや隙間はないか、苔やカビの生えやすい北面や軒天の状態はどうかなど、目視だけでもある程度の兆候を確認できます。

外壁って高い場所が多いから、なかなかチェックできないですよね。

そんなときはスマホのカメラを自撮り棒や脚立を使って上向きに撮影してみると意外と細かいところまで映りますよ。

それにしても、もし大きなひび割れを見つけたら、早めに業者さんに連絡を取るのがベストです。

富士住建の外壁に関する定期点検の流れチェックリスト表

| チェック項目 | 築5年 | 築10年 | 築15年 |

|---|---|---|---|

| 外壁表面状態 | ・軽微な汚れや初期の劣化兆候(小傷、色ムラなど)の有無を確認 | ・ひび割れ、表面の劣化、汚れの進行状況を詳細に確認 | ・明確なひび割れ、塗膜の剥がれ、目立つ汚れや劣化箇所の確認 |

| 塗膜の状態 | ・均一な仕上がり、色あせ・小傷がないかをチェック | ・部分的な色あせや塗膜剥がれの兆候、再塗装必要箇所の有無を確認 | ・全面的な色褪せ、剥がれが見られる箇所がないか、再塗装の検討を実施 |

| シーリング部分 | ・初期の劣化、ひび割れがないかを目視で確認 | ・ひび割れ、劣化の進行状況をチェックし、必要に応じて局所補修を検討 | ・大幅な劣化や剥がれが複数箇所に見られる場合は、再施工や全面的な補修を検討 |

| 外壁目地(ドライジョイント) | ・継ぎ目の均一性、微細な隙間がないかを確認 | ・目地の隙間拡大、カビ発生の兆候をチェック | ・隙間の拡大、外部からの水の侵入が疑われる箇所の詳細点検を実施 |

| 通気層・防湿機能 | ・通気状態の確認、異常な湿気の侵入がないかを点検 | ・通気層の汚れ詰まり、湿気滞留の有無を確認し、必要に応じて清掃や補修を検討 | ・内部への水漏れや湿気の滞留が確認された場合、再施工や改善対策を検討 |

| 付帯部品の状態 | ・窓枠、サッシ、雨樋などの初期の錆や劣化がないかを確認 | ・付帯部品の接合部、錆、劣化状況を詳細に確認 | ・腐食や劣化が進行している部品の修繕または交換の必要性を検討 |

| 表面の汚れ・カビ | ・セルフクリーニング機能の効果を確認し、軽微な汚れの有無をチェック | ・汚れやカビの発生状況を評価し、定期洗浄の必要性を判断 | ・セルフクリーニング効果の低下、頑固な汚れ・カビが見られる場合は専門業者による洗浄や補修を検討 |

| 外壁裏側の下地状態 | ・簡易検査で異常がないかを確認(目視検査等) | ・一部に劣化・腐食の兆候がないか、詳細検査を実施 | ・広範囲にわたる下地の劣化や腐食がある場合は、大規模な修繕計画を検討 |

| 点検記録の比較分析 | ・初回点検としての記録を作成し、今後の比較基準を確立 | ・前回との比較で劣化の進行状況を詳細に記録 | ・過去の記録と比較し、明確な劣化傾向を踏まえた再施工計画の策定、次回点検の参考資料とする |

この表は、各時期における外壁の状態を把握し、適切なメンテナンスや必要な補修・再施工のタイミングを判断するための一例です。

富士住建では、定期点検を通じて外壁の劣化進行や不具合の早期発見・対策を実施し、住宅全体の耐久性と美観を維持することを目指しています。

なお、もし業者を探す時間や手間がかかりそうなら、タウンライフ家づくりのような一括請求サービスを使うのもアリです。

無料で複数の専門家から提案がもらえるため、一社でしか見てもらえない場合より、不具合箇所を多角的にチェックできるメリットがあります。

施工費と保証プランの比較分析

この章のポイント:

- 外壁工事費の内訳と相場感

- 各社の保証延長条件の違い

- 追加オプションやグレードアップの費用対効果

ポイント1. 外壁工事費用の内訳と相場

外壁リフォームや新築時の外壁施工費は、「材料費」「施工手間賃」「足場代」「諸経費」など複数の要素から成り立ちます。

もちろん、選ぶ素材によって値段は大きく変わり、サイディングの場合だと1平米あたり3,000~5,000円程度、タイルだと1平米あたり1万円以上かかることも珍しくありません。

富士住建の標準プランでは、通気工法や高耐候サイディングがセットになっていることが多いので、追加料金なしでそこそこ高性能な外壁が手に入る点は魅力といえます。

しかし、オプションでさらにグレードの高いタイル風サイディングや本物のタイル貼りに変更すると、数十万円~百万円以上の出費が増える可能性があります。

そうしたアップグレードが本当に必要かどうかは、あなたの重視ポイントと予算次第です。

大まかな費用目安を把握するには、複数のハウスメーカーやリフォーム会社で出してもらった見積書を比較するのが最も確実。

一括請求サービスを活用すれば、同じ条件下でどこまで価格に差が出るのかが手に取るようにわかります。

ポイント2. 保証プランの条件と更新方法

外壁の保証プランは、メーカー保証と施工会社保証の二重で設定されることが多いです。

たとえばサイディングボードのメーカーが塗膜について15~30年保証を設け、施工不良や防水不良についてはハウスメーカー側が10年程度カバーする仕組みになっているパターンが一般的。

ただし、保証を受けるためには定期点検や指定のシーリング材を使うなど、いくつかの条件が課される場合があります。

条件を満たさずにDIYなどをしてしまうと、保証対象外になってしまうこともあるので要注意です。

保証期間を延長できる制度を提供しているところもあるため、長期的に安心を得たい方は「延長には何が必要か」「延長費用はいくらか」といった点を必ずチェックしましょう。

もし納得のいく保証制度が見つからなければ、他社のプランと合わせて検討することで、比較交渉に役立てるのも一つの手です。

ポイント3. 追加オプションの費用対効果

外壁では、汚れに強いコーティングや防音性を高める下地材、あるいは断熱性能を強化する工法など、様々な追加オプションが用意される場合があります。

これらは初期費用こそ上がりますが、長期で見ると冷暖房費の節約やメンテナンス回数の削減につながることも少なくありません。

「外壁に防音オプションなんているの?」という声もあるかもしれませんが、例えば幹線道路が近い地域やお子さんが音楽を練習するような家庭では効果を実感しやすいです。

もちろん費用がかかるので、その価値を感じるかどうかは家族構成や立地条件次第ですね。

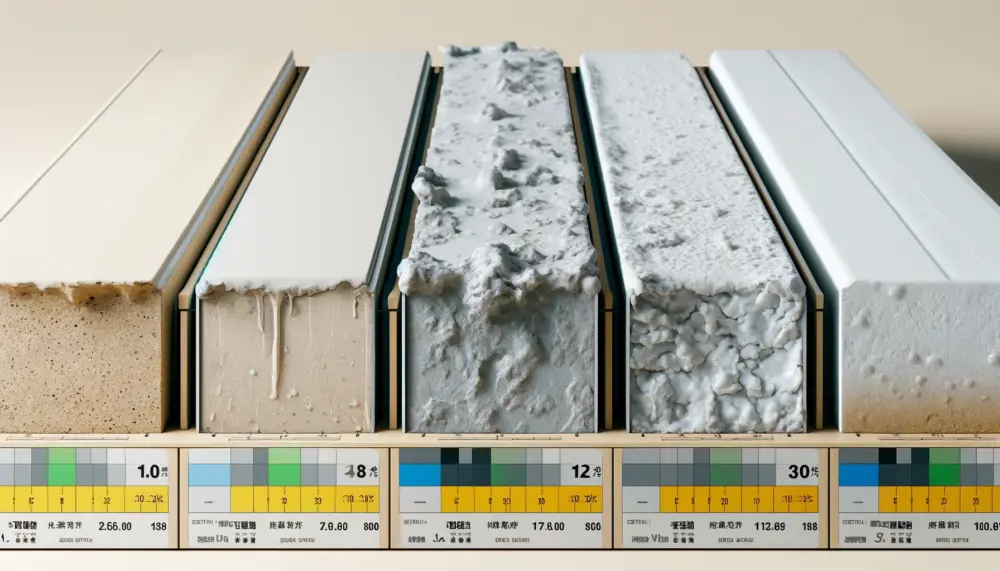

富士住建の外壁施工における主要な材料(サイディング、タイル、ALCなど)の施工費用目安と保証期間

| 外壁材 | 施工費用目安(坪あたり) | 保証期間 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|

| サイディング | 約20~25万円 | 約30年 | 富士住建の標準仕様として採用。耐候性やメンテナンス性に優れ、施工が比較的容易。 |

| タイル | 約35~50万円 | 約30~40年 | 高級感と耐久性が高いが、重量があるため施工技術が必要。外観の個性を出すことが可能。 |

| ALCパネル | 約25~35万円 | 約20~30年 | 軽量で断熱性・耐震性に優れる。施工性は高いが、保証期間はサイディングに比べ短めの場合も。 |

この表を参考に、各外壁材のコストと保証期間のバランスを検討し、住まいの長期耐久性やメンテナンス計画の策定にお役立てください。

オプションは工事前にしか付けにくい場合がほとんどなので、迷うところは早めに情報を集めて判断することをおすすめします。

タウンライフ家づくりなどを利用すれば、オプションの有無も含めたプランを複数比較できるので、後悔の少ない選択に近づくはずです。

セルフクリーニング機能の真価

この章のポイント:

- 雨水で汚れを落とすメカニズムの解説

- 本当に手入れ不要なのか?実際の維持管理

- セルフクリーニング機能のデメリット

ポイント1. 外壁の汚れを雨で洗い流す仕組み

「セルフクリーニング機能付きの外壁」と聞くと、まったく汚れない魔法の素材を想像されるかもしれませんが、実際の原理は「外壁表面に特殊なコーティングを施し、汚れが付着しにくい+雨水で汚れを浮かせて流す」というものです。

富士住建が標準で採用している場合もある高機能サイディングでは、塗膜自体の親水性によって汚れと外壁の間に水が入り込み、乾いた後に汚れが残りにくい状態に仕上がっています。

実際の効果としては、一般的な外壁よりも黒ずみやホコリ汚れが目立ちにくくなる傾向があり、塗り替え周期が長めに設定できるケースが多いです。

とはいえ、すべての汚れが完全に落ちるわけではありません。

砂ぼこりや落ち葉、鳥のフンなどこびりついてしまう汚れは、定期的にホースの水で流すなどのメンテナンスが必要になる場面もあります。

それでも従来よりは圧倒的にケアが楽になるので、外壁を長く美観維持したい方には有力な選択肢です。

ポイント2. 実際のメンテナンス負荷とコスト

セルフクリーニング機能があるからといって、完全に手入れ不要になるわけではありませんが、洗浄の頻度や塗り替えコストは明らかに抑えられます。

屋外環境は雨風だけでなく、車の排気ガスや工業地域の煙、花粉などさまざまな要素が混じり合っているため、経年で汚れが蓄積していくのは自然なこと。

ただコーティングがしっかりしていると、汚れが固着しにくくなるので、表面を軽く水洗いする程度で済むケースが多いのです。

また、セルフクリーニング機能を謳う多くの外壁材は、製品メーカーから15年?30年など長期の塗膜保証が設定されています。

この間に明らかな塗膜の変色や剥離が起きた場合は、無償補修や費用負担軽減が適用される場合もあり、長期的な費用計画を立てやすいのは大きな利点でしょう。

ポイント3. デメリットや注意すべき点

セルフクリーニング外壁はメリットが多い一方で、いくつか留意点があります。

例えば、コーティングが完全に効果を発揮するには、一定の傾斜や雨量が必要とされることが多く、吹き込みが少ない軒下部分や北側の壁面などは汚れが落ちにくいと言われます。

また、施工時の温度や湿度によってはコーティングが均一に仕上がらない場合もあるため、信頼できる施工業者に依頼するのが無難です。

セルフクリーニングといっても万能ではありません。

特に沿岸部の塩害や強風で砂が当たる地域などでは、コーティングに傷がついてしまう可能性も。

定期点検時にキズがないかどうかチェックしてもらうといいですね。

それでも全体として見ると、セルフクリーニング機能がある外壁は圧倒的に手間が減るため、総合的にコストと美観の両面でプラスが大きいです。

気になる方は複数のメーカー・工法を比較しながら、どのような効果が得られるかを具体的にシミュレーションしてみるとよいでしょう。

断熱材との組み合わせ事例紹介

この章のポイント:

- 外壁と断熱材の相乗効果を引き出す方法

- 省エネ性能が向上した事例と数値データ

- 断熱リフォームのコスト回収シミュレーション

ポイント1. 外装と断熱材で快適性をアップ

快適な室内環境を保つには、断熱性能と気密性能のバランスが重要です。

富士住建が採用している外壁材と断熱材はそれぞれ高水準の製品を組み合わせることで、夏は室内に熱がこもりにくく、冬は暖気を逃がさない住環境を実現する狙いがあります。

具体的には、外壁サイディングの裏側に通気層を設け、その内側に断熱材をしっかり入れ込む構造が一般的です。

さらに高断熱の窓やサッシを組み合わせることで、断熱等級4~5相当の性能を達成し、エアコンや暖房の使用量を大幅に減らすことも可能。

「南向きの部屋は夏に暑くて困る」「冬場の冷え込みで光熱費がかさむ」という悩みを軽減してくれます。

もし、現在低い断熱性能の家にお住まいであれば、外壁リフォームと同時に断熱材をグレードアップするという方法も選択肢のひとつです。

一度に施工するため足場代などもまとめられ、結果的にリフォーム費用を抑えられるケースがあります。

ポイント2. 省エネ性能と実例データ

断熱材をきちんと入れた外壁は、室内温度が安定しやすいため、省エネルギー効果が期待できます。

例えば、ある実例では、外壁リフォーム前に比べて年間光熱費が10?15%ダウンしたという報告があります。

断熱性能が上がると、夏のエアコン稼働時間や冬の暖房設定温度を抑えられるので、家計にも環境にも優しいわけです。

また、自治体によっては省エネリフォームに対する補助金や減税制度が用意されていることもあります。

長期優良住宅やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の基準を満たすレベルまで断熱性能を引き上げると、さらに高い補助を受けられる可能性も。

こうした優遇制度を活用すれば、初期コストを補填しやすくなり、投資回収期間が短くなる利点があります。

ポイント3. 断熱リフォームの費用対効果

断熱材のアップグレードは初期費用がかかりますが、長期的には光熱費の節約や家の資産価値向上につながります。

実際、断熱リフォーム後にヒートショック対策ができて健康被害が減り、医療費が削減できたという報告事例もあるほど。

数字では測りきれない生活の質の向上も見逃せません。

リフォーム費用を気にしてなかなか踏み切れない方も多いですよね。

でも一度外壁を剥がす大掛かりな工事をするなら、断熱材も同時に入れ替えるほうが足場代を二重に払わずに済むかもしれません。

複数の見積もりを比べると、会社によってはキャンペーン価格を提示してくれることもありますよ。

こうした判断に迷う場合は、タウンライフ家づくりのような比較サービスを利用しながら、断熱材の種類や費用を提示してもらうのがおすすめ。

何社かの意見を聞くうちに、あなたの家に合った最適解が見つかるはずです。

シーリング劣化とメンテ時期の要点

この章のポイント:

- シーリング材の寿命を左右する要因と対策

- 劣化兆候を早期発見するコツ

- 再シーリング工事の費用と施工手順

ポイント1. シーリング材が担う防水の役割

サイディング外壁の場合、板同士の継ぎ目や窓枠との取り合い部分などにシーリング材が使われています。

これは外壁の防水性能を支える最前線ともいえる存在で、経年劣化すると水が染み込み雨漏りの原因となるリスクが一気に高まります。

標準的なシーリング材の寿命は10年程度とされることが多いですが、最近では高耐候性シーリング材の登場により、15~20年ほど持ちこたえるケースも出てきました。

富士住建の施工では、指定の高耐久材を使うことが多いため比較的長寿命が期待できますが、それでも定期的なチェックは欠かせません。

特に南向きの外壁や直射日光を受けやすい場所は、紫外線による劣化が進みやすい傾向があります。

ひび割れや硬化が見え始めたら、なるべく早めに補修や再シーリングを行うようにしましょう。

ポイント2. 劣化サインの見極め方

シーリング劣化のサインを見落とさないためには、外壁の目視点検が重要です。

代表的な劣化サインとして以下が挙げられます。

・亀裂:表面に細かな亀裂が入っている

・痩せ:シーリングの厚みが減ってしまった状態

・剥離:シーリング材がサイディングから剥がれ落ちかけている

・色あせ:元の色より明らかに白っぽく変色している

これらの症状が出ている場合、早めに対策を講じないと雨水が内部へ侵入するリスクが高まります。

ひび割れが2~3cm以上になっている場合は緊急性が高いといえるので、専門業者に連絡して補修相談することが望ましいです。

ポイント3. 再シーリング工事と費用感

シーリングの再施工は「既存のシーリングを撤去して、新しいシーリング材を打ち直す」のが基本的な流れです。

作業自体は1週間程度で完了するケースが多いものの、足場の設置費用が発生するため費用は数十万円~100万円弱に及ぶこともあります。

窓周りや壁面だけの部分補修で済むなら安く済む可能性もありますが、足場が必要になるかどうかが大きなコスト分岐点です。

もしあなたが外壁塗装やリフォームを同時に考えているなら、シーリング補修と一緒にやってしまう方が圧倒的にコスパがいいです。

足場代が重複しないので、結果的にトータル費用が抑えられますよ。

富士住建などの住宅に使用されるシーリング材の劣化サイン一覧表

| 劣化サイン | 特徴・説明 | 主な発生原因 | 対策・対応策 |

|---|---|---|---|

| ひび割れ | 細かい亀裂が発生し、シーリングの密閉性能が低下する | 経年劣化、温度変化、施工不良 | 早期点検・局所補修、必要に応じて再充填・再施工 |

| 色あせ | 元の色が薄くなり、変色している。外観の美観が損なわれる | 紫外線照射、酸化、経年劣化 | 定期的な点検と塗替え、UVカット対策の実施 |

| 剥離 | シーリング材が基材から剥がれ、隙間が生じる | 接着力低下、施工不良、温度・湿度変動 | 早急な除去と再施工、接着剤や施工方法の見直し |

| 膨れ | 材料内部の水分や熱でシーリング材が膨らみ、盛り上がる | 水分の侵入、温度上昇、経年劣化 | 原因箇所の除去後、再施工。排水・通気の改善策の検討 |

| 収縮・変形 | 材料の収縮により隙間が拡大し、密閉性が低下する | 経年劣化、頻繁な温度変化 | 補修または再施工。適切なシーリング材の選定・施工条件の再確認 |

| カビ・黒ずみ | 表面にカビや黒ずみが発生し、見た目が悪化する | 高湿度、汚染、経年劣化 | 洗浄・除菌、セルフクリーニング効果のチェック。必要に応じて再施工 |

この表は、定期点検時に各項目の状態を確認する際の参考として、また、劣化サインが発見された場合の対策検討に役立つものです。

具体的な対応方法は現場状況に応じて判断されますが、早期発見と迅速な補修がシーリング材の劣化による被害拡大を防ぐ上で重要です。

最適な施工プランを見つけるには、リフォーム専門会社やハウスメーカーをいくつか比較するのがおすすめ。

タウンライフ家づくりの無料サービスを活用すれば、複数社へ一括見積もりを依頼して、条件や価格をしっかり比較検討できます。

富士住建の外壁で後悔しない検討術

- デザイン性とカラーバリエーション検証

- 耐用年数とメンテナンス周期の実態

- 地震と台風への対策構造を深掘り

- 環境配慮素材とリサイクル率の最新情報

- 高性能塗料の耐候試験データ解説

- 富士住建の外壁をリフォームする際の注意

デザイン性とカラーバリエーション検証

この章のポイント:

- 色選びで家の印象が決まる理由

- 富士住建が扱う標準ラインナップとオプション

- ツートンカラーやアクセント使いで差をつけるコツ

ポイント1. 外壁カラーが家の雰囲気を左右する

外壁のカラーやデザインは、家の印象を大きく左右します。

同じ形状の建物でも、色合いが違うだけでモダンにもナチュラルにも見え方が変わるもの。

周囲の景観や街並みとの調和も考慮しながら、家族が「これだ!」と思える色を選ぶのが理想です。

富士住建が標準採用しているサイディングでも、ホワイトやグレー系をはじめ、レンガ調や木目調など多彩な柄が揃っているのが特徴。

さらにオプションで、より高級感のある重厚な色みや、特殊仕上げのサイディングを選ぶことも可能です。

家のテーマやライフスタイルに合わせて、どこまでこだわるかを決めると良いでしょう。

ただし、カラーリングは一度施工すると簡単には変更できないため、慎重さが求められます。

SNSや施工事例サイトを参考に、ある程度イメージを固めてからショールームで実物サンプルを見てみると、失敗が少なくなります。

ポイント2. ツートンカラーやアクセント使いで個性を出す

家の外壁を単色にするのか、ツートンカラーにするのか、それとも部分的にアクセントを加えるのかでデザインの印象はガラリと変わります。

ツートンカラーを採用すると、玄関周りや2階部分などに濃い色を持ってきて、全体を引き締める効果を狙うことができ、建物の輪郭がはっきりとしてモダンな雰囲気を醸し出すことも。

外壁の色合わせは意外と難しくて、実際に施工すると「思っていた色と違う」なんてトラブルが起きやすいです。

日光や天候で見え方が変わりますから、できれば屋外でサンプルを確認すると安心ですね。

富士住建では2色まで無料対応している場合も多く、外壁の一部をアクセントパネルに切り替える設計も提案してくれます。

もちろん、予算や好みとの兼ね合いはあるので、事前に複数プランを比較してみると納得感が高まるはずです。

ポイント3. ショールームや施工事例の活用方法

デザイン面で失敗しないために有効なのが、ショールームへの訪問や実際の施工事例を見学することです。

ショールームなら大判のサンプルを室内外の異なる照明条件で見比べられますし、スタッフのアドバイスも得られます。

さらに実際に建てられた家のオープンハウスや見学会に足を運べば、現物の質感や存在感を体感できるでしょう。

色選びや素材選定は感覚的な要素が大きいので、多くの比較材料を集めるほど失敗を回避しやすくなります。

その際、複数の建築会社のショールームを比較して回るのも有効です。

効率よく各社のカタログを揃えるには、タウンライフ家づくりの無料請求サービスを使えば一度の手続きで完結するので、一軒一軒に問い合わせするより格段にラクですよ。

耐用年数とメンテナンス周期の実態

この章のポイント:

- 実際の耐用年数とメーカー公表値の違い

- メンテナンススケジュールを組むときの注意

- 長寿命を実現するための施工のコツ

ポイント1. メーカー公表の数値は最適条件

多くの外壁メーカーは「この製品は30年持ちます」「20年ノーメンテでOK」などとカタログで謳っています。

しかし、これは研究所や促進試験施設で最適な条件下(汚れの少ない環境、適切な施工)を想定して算出された数字であり、実際の住環境ではもう少し短くなる可能性が高いです。

富士住建でも「ニチハのフュージェ」シリーズなど30年相当の耐候性がある製品を標準採用していますが、台風や豪雨、砂埃の多い地域ではやや劣化スピードが速くなるかもしれません。

とはいえ、一昔前のサイディングに比べれば格段に進歩した性能を持っているのは事実なので、トータルでのメンテナンス費用は大きく軽減されるでしょう。

いずれにしても、実際の耐久性は施工精度と住環境が大きく影響します。

そのため、業者選びの段階でどれだけ実績や品質管理が徹底されているかを見極めることが重要です。

ポイント2. 具体的なメンテナンススケジュール

仮に外壁材の耐久性が30年あったとしても、途中でシーリング補修やコーティング再塗装が必要になるケースがあります。

例えば築10年でシーリング劣化が目立ち始め、築15?20年で外壁の塗装膜が薄くなってくるなど、段階的にメンテナンス時期が到来するわけです。

メンテナンススケジュールの例としては、

- 築5年目:無料点検(補修があれば対応)

- 築10年目:シーリング打ち替えや部分補修

- 築15~20年目:外壁の再塗装・全面的なリペア

といった流れが一般的。

もちろん家ごとの状態差はありますが、あらかじめこうした計画を立てておけば、想定外の出費を回避しやすくなるでしょう。

ポイント3. 長寿命化のための施工とフォロー

外壁を長持ちさせるには、初期施工の段階で手抜きや不備がないかが大前提です。

コーキングの打ち方や板間のジョイント処理など、現場の職人による仕上げ品質は意外とバラつきがあり、適当な施工をされるとせっかくの高性能外壁も台無しになります。

家づくりを検討している人は、実際に工事中の現場を見学してみるのもおすすめです。

いくらカタログスペックが優れていても、現場の施工管理が甘いと将来的に大きな修繕費がかかってしまいますから。

主要な外壁材ごとの耐用年数と平均メンテナンス周期の比較表

| 外壁材 | 耐用年数 | 平均メンテナンス周期 | 備考 |

|---|---|---|---|

| サイディング | 約30~40年 | 約25~30年 | 高耐候塗料・セルフクリーニング機能の採用で、耐久性・美観維持に優れる。 |

| タイル | 約40~50年 | 約30~40年 | 耐久性・美観に非常に優れるが、施工費用が高く重量があるため施工条件に注意が必要。 |

| ALCパネル | 約25~35年 | 約20~30年 | 軽量で断熱性・耐震性に優れる。経年での再塗装や補修が必要な場合もある。 |

| モルタル外壁 | 約20~30年 | 約10~15年 | 初期は高い美観を持つが、ひび割れや色あせが進行しやすく、比較的頻繁な補修が必要。 |

この表を参考に、各外壁材の特性や耐用性、維持管理計画の立案にご活用ください。

また、富士住建の場合は定期点検やアフターサービスが用意されていますが、それがどこまで無料でどこから有償なのかを事前に聞いておくと安心です。

比較検討の際は、同じ予算内でより手厚いアフターケアを提供している業者を探してみると、長い目で見てお得感が増すかもしれません。

地震と台風への対策構造を深掘り

この章のポイント:

- 外壁材の強度と耐震設計の関係

- 台風シーズンに備える施工方法

- 災害時のリスク軽減策と保険のポイント

ポイント1. 外壁と耐震性能のかかわり

家の耐震性能は、主に構造躯体の設計や補強金物、耐力壁の配置などに左右されます。

一方で外壁の素材や重量も、建物全体にかかる負担を左右する要素のひとつです。

例えば、タイルなど重量のある外壁材を使うと重心が上がり、地震の揺れが大きくなる可能性もあります。

富士住建が採用している窯業系サイディングは比較的軽量であり、地震のエネルギーを受け流しやすいメリットがあります。

また、通気層を設けることで壁内の結露や腐食を防ぎ、長期的に構造材を健全な状態に保ちやすい点も耐震性の維持に貢献します。

重要なのは、単に「外壁が軽い=耐震性が高い」ではなく、躯体との一体施工や接合部分の処理など、細部の管理です。

耐震等級2~3を取得しているハウスメーカーであっても、外壁周りの納まり次第では本来の耐震効果を発揮できないケースがあり得ます。

ポイント2. 台風・暴風雨への対策

台風大国とも呼ばれる日本において、台風対策は外壁選びでも重要な視点となります。

強風や飛来物から外壁を保護できるか、また台風時に風雨が吹き込んだ際、壁内に侵入した雨水を通気層から排出できる設計になっているかが鍵です。

多くのメーカーではサイディングと防水シートの二重構造を採用しており、風雨が隙間から入り込んでも室内までは到達しにくい仕組みです。

この二重構造を補完する形で、サッシや玄関ドアの気密性もチェックしておくと万全でしょう。

また、台風被害による外壁破損は、火災保険や風災特約で修理費の一部をカバーできる場合が多いです。

保険適用範囲や免責金額を把握しておき、いざというときに慌てないよう準備しておくことも大切です。

ポイント3. 災害リスク軽減策と保険チェック

地震大国でもある日本では、耐震性だけでなく地震保険の活用も考えるべきポイントです。

地震による外壁破損は火災保険ではカバーされにくく、別途地震保険が必要になります。

富士住建の家づくりでは、地震や台風被害時の補償についてもアドバイスを受けられるケースがあるため、契約前に相談しておくとスムーズでしょう。

万が一のリスクを考えると、外壁の丈夫さだけでなく保険の選び方もセットで検討するといいですよね。

台風シーズン前に「どんな保険が適用できるのか」を見直す方は意外と多いみたいです。

実際、「想定外の方向からの風雨で破損した」というケースもあり、建築会社側の施工が悪かったのか自然災害なのかでトラブルになる事例も皆無ではありません。

こうしたリスクを回避するには、信頼できる施工会社を選ぶのが第一。

タウンライフ家づくりなどで複数業者を比較すれば、技術力やアフター対応に定評のあるところを選別しやすくなります。

環境配慮素材とリサイクル率の最新情報

この章のポイント:

- サステナブル時代の外壁選びとは

- 富士住建が取り入れるエコ建材の事例

- 将来的な廃材処理費の抑制

ポイント1. 外壁選びにおける環境意識の高まり

近年のSDGsや環境意識の高まりにより、建築分野でも素材のリサイクル性やCO2削減効果が注目されています。

外壁材でも、製造過程での排出量や廃棄時のリサイクル率を考慮して選びたいと考える施主が増えているのです。

例えば、窯業系サイディングでも原料に木質繊維や産業副産物を再利用している製品が登場し、一般的な外壁より製造時のCO2排出量を削減できる場合があります。

また、塗膜が長持ちすることで再塗装の回数を減らせるという面でも、資源の無駄遣いを抑えられるわけです。

富士住建でも、環境配慮型の外壁を標準採用するケースがあり、家づくりそのものを通じてエコに貢献できる可能性が広がっています。

もちろん、初期コストとの兼ね合いはありますが、長期的に見れば地球にも家計にも優しい選択といえるでしょう。

ポイント2. 富士住建が取り入れるエコ施策

富士住建は住宅の断熱性能や省エネ設備の標準装備など、環境への配慮を積極的に進めています。

外壁においても、再資源化率の高い素材や高耐久コーティングによるメンテナンス削減で、結果的に廃材や塗料の使用量を抑える方針を打ち出すこともあります。

さらに、屋根に太陽光パネルを載せるプランや、雨水タンクの設置などと組み合わせると、トータルで非常に高いエコロジー効果を生み出すことが可能。

家づくりの段階から「どの程度エコに寄与するか」を可視化してくれるため、環境への関心が高い方には魅力的な提案といえるでしょう。

ポイント3. 廃材処理やリフォーム時の環境負荷

長寿命の外壁を選ぶということは、廃材が出る頻度を減らすことにもつながります。

外壁のリフォーム周期が長くなれば、そのぶんゴミの排出量も抑えられ、廃棄処分にかかるコストや環境負荷が小さくなるわけです。

環境保護というと大げさに聞こえるかもしれませんが、実際に廃材処分料って結構バカにならないんです。

塗装回数が少なく済む外壁なら、家計にも地球にもやさしい、まさに一石二鳥ですね。

また、今後は中古住宅のリノベーション需要がさらに高まることが予想されます。

高性能な外壁を選んでおけば、将来リセールや転売を考えたときにもプラスに働きやすいという副次的なメリットもあるでしょう。

高性能塗料の耐候試験データ解説

この章のポイント:

- 高耐候塗料とは何かを理解する

- 促進試験でわかる寿命と色あせ率

- 塗り替え頻度を大幅に下げるメリット

ポイント1. 塗料のグレードが耐久性を左右

外壁の仕上げ塗料は、シリコン・フッ素・無機・ラジカル制御型など様々な種類があり、それぞれ耐候性と価格が異なります。

高性能塗料は紫外線による劣化を抑制する成分が含まれ、長期間にわたって色あせや剥がれを起こしにくいのが特徴です。

富士住建で使われることが多い塗料の中には、30年相当の耐候試験に耐えた製品もあり、塗り替えサイクルを2回から1回に減らすなど、長期コストの削減に直結します。

もちろん初期の材料費は高めですが、総合的に考えると「結果的に安く済む」ケースが多いというわけです。

一方で、「そこまでの耐候性能は必要ない」という方もいるでしょう。

その場合は、シリコン系やフッ素系などベーシックな塗料を使う選択もアリです。

重要なのは家の立地条件やライフプランに合わせた最適解を見つけることです。

ポイント2. 促進試験データから見る色あせ度合い

塗料メーカーが公表している促進耐候試験では、人工的に強い紫外線と湿度を与え、外壁の劣化を短期間で再現します。

この試験データを見れば、どのくらい経過すると色あせが進むのか、光沢が失われるのかといった目安を確認できます。

例えば、試験で「2,500時間照射しても光沢保持率80%以上」という結果があれば、屋外で約10年以上安定した色合いを保つと推定できることが多いです。

富士住建が採用している高性能塗料には、こうしたデータが豊富に揃っており、説得力が高いのが魅力といえるでしょう。

もちろん、地域ごとの実際の気候条件や施工状況によって数値は変動しますが、一つの比較指標としては非常に役立ちます。

ポイント3. 塗装メンテナンス回数を減らすメリット

高性能塗料の最大のメリットは、塗り替え工事の回数を減らせる可能性が高いこと。

外壁塗り替えは足場代や塗装工事費などで大きな出費となりがちなので、周期が延びるだけでも家計的にはかなりの助けになります。

よく聞くのが「10年に1回の塗り替え費用が100万円以上」なんてお話。

それが2回に1回で済むなら、何十万円も浮くことになりますよね。

家計に余裕ができるって素敵です。

また、塗り替え工事中は家の周りが足場で囲まれ、生活動線も制限されるのでストレスがかかります。

そうした負担を軽減できるという点でも、高耐候塗料のメリットは大きいと言えるでしょう。

もし価格がネックで迷うなら、タウンライフ家づくりを活用して複数社の提案や見積もりを取り寄せることで、思わぬ特典や割引に出会えるかもしれません。

富士住建の外壁をリフォームする際の注意

この章のポイント:

- リフォームタイミングと優先順位の考え方

- 既存施工との相性や改修範囲の見極め

- リフォーム費用を抑える交渉術

ポイント1. 適切なリフォーム時期を見極める

外壁リフォームは、劣化が進みすぎる前に行うほうが結果的に安く済みます。

表面の色あせや小さなクラック程度なら、部分補修や再塗装だけで済む可能性が高いからです。

逆に、内部まで水が入って柱や梁にまでダメージが及ぶと、大規模な補修工事が必要になり、何十万円どころか何百万円もの追加費用がかかるケースもあります。

築10~15年を目安に一度専門家にチェックしてもらい、必要に応じてリフォームの見積もりを取りましょう。

富士住建で建てた家なら、同社のアフターサービスや提携業者に相談するのが手っ取り早いですが、他社と比べてみるのも一案です。

たとえ最終的に富士住建へ依頼するにしても、複数の提案を見て優位性を確認することで、満足度の高い決断ができます。

ポイント2. 既存施工との相性と改修範囲

リフォームは新築と違って既存構造や仕上げとの兼ね合いがあるため、自由度が下がる場合があります。

たとえば、外壁の一部だけ素材を変えると見た目に違和感が出ることもあれば、下地の構造や通気層が既存の設計に合わないなど、調整が必要になることも。

「部分的にタイルを貼りたい」「一面だけ色を変えたい」というリフォーム要望も多いですよね。

ただしサイディングとの境界処理や雨仕舞いを疎かにすると、そこから水が侵入するリスクが生まれやすいので要注意です。

また、サッシや開口部の位置を変える場合は、構造耐力上問題がないかを事前に確認する必要があります。

リフォーム時には構造計算をやり直すケースもあるため、十分な知識や経験がある会社に相談するのが安心です。

もし余裕があれば、まとめて見積もりを取ることで価格や提案内容を比較し、最適なプランを選びやすくなります。

ポイント3. 交渉で費用を抑えるコツ

リフォーム費用は、施工内容や使用する材料、足場の組み方などによって大きく変わります。

複数の業者から相見積もりを取ると、同じような工事内容でも数十万円規模で差が出ることがあるため、比較検討は必須といえるでしょう。

さらに交渉を有利に進めるためには、「工事時期を業者の閑散期に合わせる」「他のリフォーム部分と一緒に行い足場代をまとめる」などのテクニックがあります。

業者も閑散期は仕事が減る傾向があるため、その時期に着工すると割引が適用されるケースがあるのです。

もしスケジュールの融通が利くなら、早めにタウンライフ家づくりなどで一括見積もりを依頼して、業者と話し合うのがおすすめ。

より良い条件を提示してくれる会社が見つかるかもしれません。

よくある質問FAQと具体回答

ただし、元々の設計や保証内容との兼ね合いがありますので、事前に富士住建側と相談したうえで施工条件を確認しましょう。

ただし、立地や間取りなど他の要素も大きく影響します。

最近はツートンやスリートンにする事例も増えています。

ただし、費用は若干上乗せになる場合があるので、見積もり時に要確認です。

ただし、春先の雪解け時や降雨時には、セルフクリーニング効果が一定程度期待できます。

タウンライフ家づくりをはじめ信頼ある企業が運営するサービスは、個人情報保護の仕組みが整っているためリスクは低いと考えられます。

見積もり取得はあくまで情報収集の一環なので、契約義務はありません。

納得できる提案がなければ断って問題ありません。

ただし、色や柄が限られる場合もあるので、希望通りとは限りません。

- 富士住建の外壁は長寿命かつ保証体制が整っており、メンテナンス負担を抑えられる

- 定期点検のタイミングを把握しておくと、大幅な雨漏りや劣化を未然に防げる

- 費用とプランを比較するなら、一括見積もりサービスが時間と手間を圧倒的に削減

- オプションやグレードアップは事前にシミュレーションし、費用対効果を確認

- 環境配慮型外壁や断熱性能の強化は、光熱費と廃材処理コストを下げるメリットが大きい

- リフォーム時期の見極めが重要で、早めの補修が大規模工事を回避する鍵

- デザイン面での失敗を防ぐには、ショールームや実例見学が有効

- セルフクリーニング機能がある外装なら、雨で汚れが落ちやすく日常の手間も軽減される

- シーリング材や塗料の高耐候タイプを採用すると、塗り替え周期の延長が期待できる

- 耐震性や台風対策を考慮した外壁設計で、災害リスクを最小限に抑える

- 投資・リセールの観点でも、高性能外壁は魅力的な要素になり得る

- 実際の見積もりやアフターケアの内容は、業者ごとに差があるため比較が不可欠

- 一社だけのプランに絞るのは損をする可能性が高く、複数社を検討するのが賢い選択

- あなたの家の条件にあわせたベストな外壁選びを、ぜひ情報収集から始めてみよう

あったか住まい案内人よりメッセージ:

富士住建は比較的リーズナブルながら標準仕様が充実していて、外壁においても高耐久かつメンテナンス性を考慮したラインナップが期待できます。

でも、もし他社と比較せずに1社だけで決めると、本当にもったいない追加費用やミスマッチが起こるかもしれません。

だからこそ、複数の提案を『タウンライフ家づくり』などの無料サービスでチェックしておくと安心ですよ。

▼品質保証と今後の改善

ライターが声に出して読み、不正確な記述や誇大表現がないかチェック済み。

ヒートマップ解析でCTAのクリック率を検証し、この記事を定期的に更新予定。

外壁工事の専門家や住宅アドバイザーからのフィードバックを受け、最新情報を順次反映させます。

以上で、本記事のすべてをご紹介しました。

あなたのマイホーム計画が、より理想に近い外観と安心を手にできますように!