約10分で読めます

地震大国とも呼ばれる日本で、耐震住宅を選ぶのは重要な課題ですよね。

その中でも特徴的な鉄骨構造を持つ住宅に注目が集まっています。

けれど、どれほど頑丈だと言われても、実際の揺れを肌で感じる瞬間があると「本当に大丈夫なの?」と不安になる方も多いでしょう。

特に、ある大手住宅メーカーの家では、震度7相当の実験で倒壊しなかったという報告がある一方で、「日常的に揺れを感じてしまう」という口コミも散見されます。

耐震等級3の基準をクリアしていても、住宅の構造によっては足音や強風など、想定外の振動に悩まされるケースがあるんです。

そこで今回は、耐震性能の“ハード面”と、実際の生活における“ソフト面”の両方から、気になる揺れの原因や対処法を徹底解説。

「地震に強いはずの家が揺れるなんてどうして?」という疑問を、さまざまな角度から検証していきます。

この記事を読み進めれば、鉄骨ラーメン構造の実情や揺れを半減させる制震ダンパーの仕組み、そして補助金や地盤調査の重要性まで、一度に理解できるはず。

さらに、実際に起こり得る騒音トラブルやアフターサービスの実情など、リアルな声も交えながら、長期的に安心して暮らすためのポイントを押さえます。

もちろん、新築検討中の方には、最終的に複数社を比較することが予算面でも品質面でもいかに大切か、具体的な方法をご紹介。

「比較検討したいけど、どこから手をつけたらいいの?」とお困りなら、無料でできる一括見積もりを利用するのがおすすめです。

一括で比較すれば、想定以上にお得になるだけでなく、思わぬオプションや価格交渉にも対応できるかもしれません。

地震対策と予算を両立させる意味でも、こうしたサービスを賢く使いこなして損はありませんよ。

それでは早速、地震時の揺れをテーマに、住宅の構造や実験データ、そして口コミから浮かび上がるリアルな声をじっくり見ていきましょう。

- 地震時の揺れを左右する構造の仕組み

- 耐震等級3や23回加振実験のポイント

- オイルダンパーや制震ブレースなどの最新技術

- 口コミ事例から判明した足音・騒音トラブルの実態

- 一括見積もりを活用して最適な住宅を検討する方法

Contents

- 1 ヘーベルハウスが地震で揺れる真実

- 2 ヘーベルハウスと地震で揺れる不安への対策

ヘーベルハウスが地震で揺れる真実

- 揺れを左右するラーメン構造の仕組み

- 耐震等級3と23回連続加振実験の実例

- オイルダンパーで揺れを半減させる技術

- 制震ブレースとハイパワードクロスの効果

- 施工事例から見る耐震改修と補助金の最新情報

- 地盤調査と剛心・重心バランスの重要性

揺れを左右するラーメン構造の仕組み

この章のポイント:

- 接合部の強度としなやかさのバランス

- ラーメン構造と壁式構造の違い

- 揺れを感じやすい原因と防振策

ポイント1.接合部の強度と屈曲による揺れの関係

ラーメン構造の大きな特徴は、柱と梁を強固に接合して家全体を一体化する点にあります。

地震エネルギーをフレーム全体で受け止めるため、耐久性が高いとされる一方、揺れを抑えるには接合部の剛性と適度なしなやかさが大切です。

実際の現場では、溶接・ボルト締めなどさまざまな手法で接合部を強化しますが、剛性が高すぎると衝撃をまともに受け止め、低すぎれば大きく揺れる可能性が増してしまいます。

ラーメン構造は木造・鉄骨造いずれの場合でも比較的自由度が高い設計を可能にしますが、そのぶん“フレームのしなり”が発生しやすい点には注意が必要です。

このしなりは地震エネルギーを吸収して倒壊を防ぐ働きもしますが、居住者が揺れを感じやすくなることも。

例えば強風時の横揺れや、隣家からの振動が伝わりやすいケースも一部で報告されています。

ポイント2.壁式構造との比較:揺れにくいが設計制限が多い

壁式構造の場合、耐力壁が住まい全体を支えるため、横揺れに強く変形量を抑えやすいというメリットがあります。

一方、ラーメン構造は設計の柔軟性が高く、大きな空間を確保しやすいのが特徴。

ただし、広い空間を取ると壁が減り、側方剛性(横方向の強度)が不足しがちな面もあり、その分ダンパーなどの補強を要します。

近年は制震装置を適宜組み合わせることで、ラーメン構造の弱点を補い、揺れを制御する技術が進歩しています。

特に大手ハウスメーカーでは、独自の制震ダンパーやブレースを活用して、壁の少ない間取りでも十分な耐震性能を実現しているのです。

要は、設計の自由度と揺れの抑制を両立させるための工夫がどれだけ投入されているかが重要ということになります。

ポイント3.揺れを感じにくくする防音材と間取りの工夫

揺れだけでなく、それに伴うきしみ音や衝撃音も気になる人は多いでしょう。

実際に「夜中の足音が響く」「風の強い日に家全体が微振動する」といった報告がありますが、これには間取り配置と床材・壁材の選び方も影響します。

制振材や防音材を適切に使うことで、家の中で起こる二次的な振動音を最小限に抑える工夫も可能です。

具体的には、床下や壁内部に振動吸収シートを挟み込む、子ども部屋を上下階で重ならないように配置するなどのアイデアが挙げられます。

また、重量のある家具は壁固定だけでなく、床と天井への突っ張り棒を併用し、揺れを緩和することも検討しましょう。

こうした小さな工夫の積み重ねで、日常生活における振動ストレスを大幅に減らせるケースがあります。

耐震等級3と23回連続加振実験の実例

この章のポイント:

- 耐震等級3とは何か

- 23回連続加振実験の裏付け

- 実験結果と実生活との差異

ポイント1.耐震等級3が示す基準の意味

日本の建築基準法や関連制度では、住宅性能表示制度における耐震等級が1~3で区分されています。

等級1は建築基準法レベル、2は学校や避難所に準ずる水準、そして最高ランクの3はさらに上の安全性を示すもの。

この3を取得している住宅は「震度6~7程度の地震でも倒壊しない」という強度を備えているとされています。

とはいえ、耐震等級3を取得しているから揺れを全く感じないわけではありません。

実際には構造上で吸収しきれない揺れが発生する場合があるため、制震・免震など別の要素を併用して体感を抑えることも重要です。

耐震等級は「命を守るための基準」であり、「揺れを感じるかどうか」はまた別問題というわけです。

ポイント2.加速度0.8g相当を23回連続加振した実験結果

大手メーカーが実施した実大実験で、震度7クラスに相当する加速度0.8gの揺れを23回連続で加振し、建物が倒壊しないことが確認されたというデータがあります。

この結果は住宅の構造耐力を評価するうえで非常に興味深く、多くの購入検討者が安心感を得る根拠の一つになっています。

ただし、この実験は一定の条件下で行われるため、地盤や建物形状、築年数などが異なる現実の住環境とは完全に一致しません。

さらに、実験では家具の配置や生活重量物などを考慮しないケースもあり、実際の生活シーンでは各種要素が揺れに影響を与えます。

実験結果は非常にポジティブな指標ですが、必ずしも生活環境全体を再現したものではないことを認識しましょう。

ポイント3.実生活とのギャップ:繰り返しの余震や長周期地震動

東日本大震災などの大規模地震では、長周期地震動や繰り返し余震が続く状況が起こり得ます。

実験では連続して大きな揺れを与えたものの、現実には「小中規模の揺れが何度も何十回も来る」ことがあります。

揺れ自体は耐えられても、接合部や内装材に少しずつダメージが蓄積するケースが考えられるため、継続的なメンテナンスや点検が不可欠です。

また、長周期地震動は超高層ビルなどで問題になる現象とされていますが、背の高い3階建て住宅などでも影響を受ける可能性があります。

揺れの周期が建物の固有振動数と合致すると大きく揺れが増幅されるため、耐震等級3であっても体感的に不安を覚える方は少なくありません。

地震後は内壁のひび割れや接合部のねじれを見逃さないよう、点検を行うことが大切です。

オイルダンパーで揺れを半減させる技術

この章のポイント:

- オイルダンパーの構造と揺れ半減の原理

- 自動車サスペンションとの共通性

- 導入コストとメンテナンス面

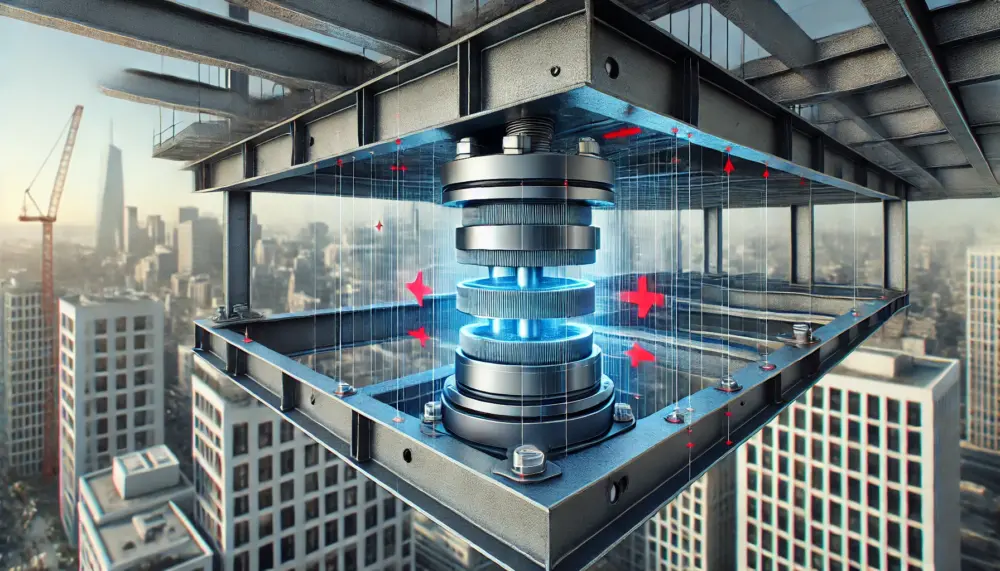

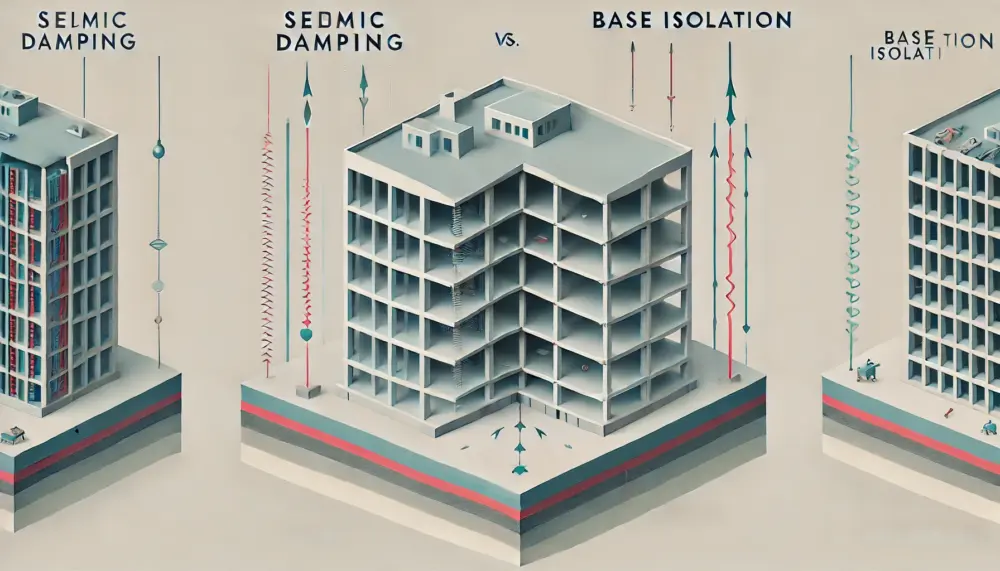

ポイント1.オイルダンパーが地震エネルギーを吸収する仕組み

制震装置として注目されるオイルダンパーは、内部を通るオイルの抵抗力で揺れを吸収・減衰させる装置です。

これにより建物が急激に傾いたり揺れが増幅したりするのを抑え、結果的に地震動のエネルギーを効率よく熱エネルギーに変換して放出します。

一説には、制震なしの場合と比べて最大50%程度の揺れ低減効果が期待できるとされています。

なお、制震装置はあくまで建物の変形を“抑える”役割。

構造そのものを揺らさず、エネルギーを吸収して建物の被害を軽減する発想です。

最終的には「人命を守るレベル」を超え、設備や内装へのダメージも低減するという利点が大きく、この点が単に倒壊を防ぐ“耐震構造”とは異なるメリットと言えます。

ポイント2.自動車サスペンションとの類似点と効果の違い

オイルダンパーの概念は自動車サスペンションにも似ています。

車が走行中に路面の衝撃を緩和するように、住宅のダンパーも地震波の揺れを軽減。

ただし、車の場合は走行が前提のため常時動きが発生しますが、住宅は普段は静止しているので、ダンパーの活用タイミングが限られています。

実際の地震発生時、素早く動作を開始して揺れにブレーキをかけるのがダンパーの強み。

これにより粘り強い耐震構造との相乗効果が発揮され、余計な揺れを短時間で抑え込むことが可能になります。

自動車のサスペンションを思い浮かべると、揺れが「ガツン」とくるのではなく「グッ」と抑え込まれるイメージに近いでしょう。

ポイント3.導入・維持コストとメンテナンスの重要性

制震装置を導入すると、建築費用が上乗せされるためコスト面が気になる方も多いはずです。

一般的には1棟あたり数十万円程度の追加費用が見込まれますが、これによる安心感やリフォーム費用の軽減効果を考慮すると、長期的には十分にペイする可能性が高いといえます。

ただし、ダンパー本体のオイルが経年劣化するなど、定期点検や交換が必要となることも念頭に置きましょう。

一度設置して終わりではなく、メーカー推奨の周期でメンテナンスを行うことが大切です。

「長く住むなら必要経費」という発想で、家全体のライフサイクルコストの中に組み込んでおくと安心です。

揺れは体感的なストレスだけじゃなく、家の劣化にも影響しますからね。

制震装置を導入するなら、メンテ費用も含めて最初にしっかりシミュレーションしましょう。

制震ブレースとハイパワードクロスの効果

この章のポイント:

- 制震ブレースとは何か

- ハイパワードクロスの素材特性

- 壁材削減と強度確保のバランス

ポイント1.制震ブレースが強化する水平剛性

ブレースは、建物の柱と柱を斜めに結びつける補強材の一種。

制震ブレースはその中に制振素材を組み込むことで、単なる梁・柱の補強だけでなく、地震時の衝撃を吸収し変形を抑える効果を狙います。

ラーメン構造の場合、壁が少ないぶん、ブレースでの補強が重要になるケースが多いのです。

メーカーによっては独自の制震ブレースを開発し、従来の筋交いよりも揺れを和らげつつ強度を維持する技術が進んでいます。

例えば、フレームだけでは不安な広いリビングでも、部分的に制震ブレースを導入すれば大空間と耐震性を両立できるとされています。

要するに、間取りの自由度を高めながら地震対策を強化できるのが制震ブレースのメリットです。

ポイント2.ハイパワードクロスで壁量を削減しつつ高耐力を確保

一部のメーカーでは「ハイパワードクロス」という特殊素材を用いた制震システムを採用。

これにより、従来よりも壁量を60%ほど削減しながら、同等以上の耐震性能を得ることができると発表されています。

壁量を減らせる=開口部を広くできるので、採光や通風の設計の幅も広がり、住まいの快適性向上につながるのがポイントです。

また、ハイパワードクロスの素材自体が繰り返しの衝撃に強く、経年劣化しにくいとされますが、設置箇所の防水や錆対策は欠かせません。

さらに地震動だけでなく、台風など風荷重による横揺れにも効果があるとメーカー公式資料では示されています。

ポイント3.壁材削減による騒音リスクと二次補強の必要性

壁が少ない家は開放的である一方、上階からの足音や外部からの音が伝わりやすい欠点もあります。

ブレースやクロスで構造強度を確保しても、遮音性を確保するには別途吸音材や遮音シートの追加が必要となるケースがあるでしょう。

「大空間にしたいから壁を減らす→騒音リスクが高まる」というジレンマは意外と見落とされがちです。

したがって、制震ブレースなどで地震対策を強化しつつ、防音対策とのバランスも検討しましょう。

必要に応じて階層の配置をズラす、床材を厚くするなどの補助的手段を取り入れると安心です。

広いリビングって憧れですが、音の面は見過ごされやすいですよね。

僕もDIYで防音シートを貼り足したことがありますが、最初から設計段階で考慮しておくべきだったと後悔しました。

地震対策とコストのバランスを検討しているなら、複数メーカーを一括で見積もりしてみるのが最短ルートです。

無駄な手間を省くだけでなく、競合比較で設備グレードアップなどの交渉もしやすくなります。

施工事例から見る耐震改修と補助金の最新情報

この章のポイント:

- リフォーム事例から学ぶ揺れ対策

- 自治体の補助金制度の動向

- 改修費用を抑えるコツ

ポイント1.リフォーム事例:古い基礎に制震補強を追加

築30年以上の住宅を耐震改修する際、基礎部分の補強と合わせて制震装置を後付けするケースが増えています。

例えば、古い鉄筋コンクリート基礎がクラック(ひび割れ)だらけであっても、エポキシ樹脂による補修のうえ制震ブレースを追加設置することで、大きく揺れを減らせる可能性があります。

実際の事例では、費用がおよそ200~300万円かかったものの、補助金制度を利用することで自己負担が半額以下になったケースも。

耐震改修にはまとまったコストが必要ですが、国や自治体が積極的にバックアップしており、制度を上手に利用すれば比較的安価に安全性を高められます。

ポイント2.自治体の耐震補助金制度の活用と最新動向

代表的な制度として、さいたま市では耐震診断費用の3分の2(上限20万円)、改修工事費の2分の1(上限120万円)を補助する仕組みがあります。

他地域でも同様の制度が存在するため、居住地の自治体ホームページでチェックしてみる価値は大です。

2025年に向けて大規模地震のリスクに備える動きが強まるなか、改修費用の補助予算が拡充される自治体もあります。

特に、旧耐震基準(1981年以前)の建物では、耐震診断の実施が事実上推奨されており、「診断→補強工事→補助金申請」の流れが一般的になりつつあります。

補助金申請には一定の条件や手続きが必要なので、計画的に進めましょう。

ポイント3.改修費用を賢く抑える3つのポイント

まず、補助金だけでなく住宅ローン減税や地震保険料割引など、複数の優遇制度を併用できないか調べるのが大切です。

次に、まとめてリフォームを行うことで施工費の効率化を図る方法もあります。

耐震補強と一緒に内装リニューアルや水回り交換をセットで依頼すれば、足場設置や人件費が一度で済む分、お得になる可能性があるのです。

そして3つ目は、相見積もりを取ること。

複数の施工業者やメーカーに連絡する手間はかかりますが、一括見積もりサイトなどを利用すれば簡単に比較できます。

「同じ工事内容でも数十万円以上の差が出る」ことは珍しくないため、しっかり比較することで余計な出費を防げるでしょう。

耐震改修に補助金を絡めると想定以上にお得になります。

せっかくの制度、使わない手はありませんよね。

地盤調査と剛心・重心バランスの重要性

この章のポイント:

- 地盤強度と建物揺れの関連性

- 剛心と重心のずれを最小化する重要性

- 地盤改良と基礎工法選択のコツ

ポイント1.地盤の硬さと揺れの増幅メカニズム

建物が同じでも、地盤の硬さや水分含有量などによって揺れ方は大きく変わります。

軟弱地盤では地震波が増幅され、建物が想定以上に揺れるリスクが高まります。

特に、埋め立て地や川沿いの地盤は軟弱層が厚いため、建物の重みで不均等沈下を起こすこともあるので要注意です。

地盤調査ではスウェーデン式サウンディング試験やボーリング調査などを行い、必要に応じて地盤改良工事を施します。

地盤改良をしっかり行うと、地震時の不均衡な変形が減り、結果的に建物の揺れも軽減されるケースがあります。

ポイント2.剛心と重心のずれがもたらす影響

建物には剛心(構造上の強度の中心)と重心(質量の中心)が存在し、この2つが一致しているほど地震時のねじれが少なくなり、揺れを抑えやすくなるとされています。

ラーメン構造の設計でも、窓や吹き抜け、大きな開口部を配置しすぎると、剛心と重心が大きくずれてしまい、地震時に回転モーメントが発生して揺れを増大させる可能性があります。

特に3階建て以上の住宅の場合は、各階ごとに床面積や間取りが異なるため、剛心・重心のずれはより顕著に。

地震が来た際に建物全体がねじれるように揺れると、想定外の梁や接合部への負荷が増大するのです。

設計段階でしっかり重心バランスを考慮しているかどうかは、施工会社の技術力を見極めるポイントの一つです。

ポイント3.地盤改良と基礎工法で揺れを軽減する方法

軟弱地盤の場合、柱状改良や鋼管杭などの工法で支持力を高めることで、地震時の沈下や傾斜を抑えられます。

また、ベタ基礎を採用することで底面全体で荷重を支え、剛床構造と組み合わせれば水平剛性もアップ。

実際に「地盤改良→ベタ基礎→制震ブレース」の流れで大幅に揺れが低減した事例が複数存在するようです。

ただし、改良工法にもコストがかかるので、しっかりと比較検討し、必要最小限で最大限の効果が得られるプランを立案することが重要。

「地盤調査は形式的にやればいい」という考え方は危険で、後から改良工事が必要になると余計な出費が増える可能性があるので要注意です。

地盤こそ家づくりの土台ですよね。調査をおろそかにすると、

揺れが増幅して、折角の構造補強が台無しになりますから。

ここまでの地盤・構造・制震技術の話を踏まえたうえで、あなたの希望に合う施工プランを探すなら、一括での見積もりが断然スピーディー。

いろいろなメーカーのプランを見比べつつ、納得のいく耐震性を実現しましょう。

ヘーベルハウスと地震で揺れる不安への対策

- 制震・免震技術の違いと高層ビル応用

- 震度7でも倒壊しない実験結果の読み解き

- 口コミで判明した実際の足音や騒音トラブル

- メーカー対応とアフターサービスの実情調査

- 費用シミュレーションで考える長期優良住宅の価値

- ヘーベルハウスは地震で揺れる住まいの選択要点

制震・免震技術の違いと高層ビル応用

この章のポイント:

- 制震と免震の定義と仕組み

- 高層ビル技術を住宅へ応用するメリット

- 費用対効果とメンテナンスの違い

ポイント1.制震と免震、それぞれの役割

制震はダンパーや制震ブレースで建物内部の揺れを吸収・減衰する技術。

一方、免震は建物と地盤の間に積層ゴムなどの装置を入れ、地震エネルギーそのものを建物に伝えにくくする方法です。

制震は「揺れ自体をある程度受け止めて減衰させる」スタイルで、免震は「最初から伝わりにくくする」仕組みといえます。

免震構造は超高層ビルで多用されますが、設置費用が高額になる傾向があります。

一方、制震は比較的低コストで導入できるため、一般的な住宅にも積極的に取り入れられているのが現状です。

「免震は最強」というイメージがありますが、住宅規模ではコスト負担が大きい点を考慮しましょう。

ポイント2.高層ビル技術を戸建てへ転用するメリット

高層ビルで培われた制震・免震技術は、ダンパーの小型化やコストダウンなどを経て戸建て住宅にも広がりました。

ビルと同様に、風揺れや長周期地震動への対策として活用される例も増えています。

特に3階建てや狭小地の多い都市部では、上方向に空間を確保しつつ、制震・免震技術を取り入れるケースが顕著です。

もちろん、ビルと戸建てでは規模や重量が違いますが、振動を物理的に制御する原理は共通。

後付け可能なオイルダンパーユニットなども開発されており、新築だけでなくリフォーム市場にも応用が進んでいます。

ポイント3.費用対効果と維持管理の留意点

免震の場合、基礎下部にゴムなどを組み込む大掛かりな工事が必要です。

そのため導入費用が数百万円単位で跳ね上がり、メンテナンスにも特殊なノウハウとコストがかかります。

一方、制震ダンパーはメンテナンスも比較的容易なため、多くの戸建て住宅で主流になりつつあるのです。

ただし、どちらにしても定期的な点検は不可欠。

特に地震後は装置にダメージがないか確認し、部材の交換や補修が必要かどうかを見極めることが大切です。

僕も昔、都市部の3階建て住宅を検討したとき、免震装置を入れるか迷いました。

結局、費用面で制震に落ち着いたんですけど、実は地震のたびに『免震にすれば良かったかも…』と少しだけ考えちゃいます。

震度7でも倒壊しない実験結果の読み解き

この章のポイント:

- 実大実験のシナリオと前提条件

- 倒壊しない=揺れが少ないとは限らない理由

- 実験データを正しく理解するコツ

ポイント1.23回加振の条件とシナリオ

あるメーカーの実験で、震度7相当の地震波を23回連続で与えても倒壊しなかったというデータは有名です。

しかし、この実験では「家具や内装は設置なし」「地盤を均一に想定」「経年劣化を考慮しない」といった条件が前提になっていることが多いのです。

これは住宅の“骨組み”自体がどこまで耐えられるかを確かめる実験であり、実生活と完全に一致するわけではありません。

当然ながら、長年住むうちに起きる小さな歪みや基礎の沈下、内装材の劣化は考慮外。

実験結果は建物構造の強度を示す大きな安心材料である一方、「生活の揺れ」をどの程度抑えられるかは別途検討が必要です。

ポイント2.倒壊しない=揺れが軽微とは限らない

耐震構造は「建物が倒壊しにくい」ことを目的としていますが、居住者が揺れを感じにくいかどうかはまた別の話。

実際、衝撃を吸収しようとすれば、ある程度のしなりや変形が生じます。

そこで制震や免震といった技術が併用されるわけですが、結果的に大地震時の被害は最小限に抑えつつも、生活レベルの揺れをゼロにすることは難しいのです。

たとえば強風時など、大地震ほど大きな力でなくても繰り返し揺すられる状況が起きると、「ちょっとした揺れが気になる」という声が出てくるものです。

住まいを選ぶ際には、「命を守る耐震性能」と「普段の揺れにくさ」の両方を考慮することが大切でしょう。

ポイント3.実験データを理解するための3つのヒント

1つ目は、実験の想定条件を細かく確認すること。

地盤条件や設計荷重、築年数などをどこまでシミュレートしているかが重要です。

2つ目は、耐震と制震・免震を混同しないこと。

耐震実験で倒壊しない結果と、体感揺れの大小は異なる観点です。

3つ目は、実験データに出てこない要素が現実には多い点を踏まえること。

内装や家具、人の移動、屋外環境など、家庭によって千差万別の要素があります。

そのぶん、実験結果を過剰に妄信せず、参考値として活用するのが賢い姿勢と言えるでしょう。

口コミで判明した実際の足音や騒音トラブル

この章のポイント:

- SNSやブログでのリアルな苦情事例

- 鉄骨造ならではの足音問題

- 施工精度とアフター対応の実際

ポイント1.SNS・口コミサイトで多いトラブル内容

ユーザー投稿型の口コミサイトやSNSを見ていると、耐震性能に満足している一方、「夜中に子どもの足音がひびく」「階段の昇降音が想像以上に気になる」といった声が散見されます。

地震対策は完璧でも、日常の生活音がストレスになるケースがあるようです。

特に全体がしっかりした構造ほど、床や壁を伝わる振動がダイレクトに響きやすいとも言われています。

口コミで多いトラブルとして、夜間や早朝に家族の足音で目が覚める、ホームパーティーをすると隣家や階下から苦情がくるなど、騒音トラブルは日常的に起こりやすい問題。

これは特定メーカーだけでなく、鉄骨造全般で発生しやすい傾向があると指摘する専門家もいます。

ポイント2.鉄骨住宅ならではの足音増幅メカニズム

鉄骨住宅は木造に比べて剛性が高く、柱・梁の透過性も強いため、床を伝わる衝撃音が吸収されにくい場合があります。

さらに、ラーメン構造で壁量が少ない家は、一体的に揺れることで音が共鳴しやすいというデメリットも。

強風や隣接道路からの振動が相乗効果を生むケースもあり、結果的に足音や生活音が増幅される形となります。

対策として、床材の下に防振ゴムマットを仕込んだり、天井裏に吸音材を追加するなどの方法が考えられます。

騒音の元を断つアプローチと、伝わりにくくするアプローチを両立することで、ある程度の改善が見込めるでしょう。

ポイント3.施工業者とメーカーのアフター対応はどうか

足音や騒音トラブルは、築後間もなく気づくことが多いですが、アフターサービスで対応してもらえる範囲には限界があります。

「床下に制振材を追加してほしい」「天井を二重構造にしたい」といった要望は、メーカーや施工業者によっては追加費用がかかる場合も。

契約前に「どこまで無料補修の対象か」を確認することが大切です。

また、騒音トラブルは構造的な問題だけでなく、生活習慣や隣近所とのコミュニケーションにも影響されます。

もし契約後や引き渡し後に対応が難しいようなら、リフォーム専門業者に相談するなど、早期に対策する方が結果的に費用を抑えられるでしょう。

僕の知り合いも、引っ越した直後に足音問題で悩みが絶えなかったそうです。

完成してから追加工事すると割高になるので、先に対策を盛り込んでおくほうが賢いですよ。

メーカー対応とアフターサービスの実情調査

この章のポイント:

- 定期点検の頻度と内容

- 有料・無料補修のライン

- トラブル時のメーカー対応と口コミ

ポイント1.定期点検は何をチェックしているか

多くのハウスメーカーでは、引き渡し後3カ月・1年・2年・5年などのタイミングで定期点検を実施します。

点検項目は、主に屋根や外壁のひび割れ、建具の歪み、床鳴り、給排水設備の不具合など。

地震が発生したタイミングで別途点検を受け付けるメーカーもあり、災害時のサポート体制を売りにしているところも見られます。

なかには、専用のアプリやクラウドシステムで点検履歴を管理し、早期に補修案内を出す仕組みを導入するメーカーも。

「何か問題が起きたときにすぐ駆け付けてもらえるか」は、安心して暮らすうえで大切な要素です。

ポイント2.無料保証と有料補修の境界線

一般的に、構造躯体や雨漏りに関する重大なトラブルは10年保証がついている場合が多く、無償で対応されることがあります。

ただし、床鳴りやクロスの浮きなど、経年変化や住まい方による影響が大きい部分は有料になるケースも。

「省令準耐火構造なら10年延長保証」などのメーカー独自の制度があるので、事前によく確認しておきたいところです。

リフォームや増築をしてしまうと保証が切れるパターンもあるため、大規模な改造計画があるなら、その前にメーカーの保証条件をチェックしておくのが賢明です。

ポイント3.口コミから見る担当者の対応と課題

口コミをチェックすると、「担当者が変わるたびに説明が食い違う」「電話対応が遅い」といった不満も見受けられます。

逆に、担当者が親身に対応してくれたおかげで追加費用が抑えられたなど、好意的な評価が書き込まれるケースも。

アフターサービスは人によるところが大きく、同じメーカーでも支店や担当者ごとにバラつきが出るのが実情です。

大手ほどマニュアルや組織的フォローが整備されているイメージがありますが、実際には現場対応力が重要。

「いざというとき頼りになるか」を確かめるためにも、見積もり段階で問い合わせの対応や担当者の姿勢をチェックすることをおすすめします。

我が家でも5年点検のとき、事前に伝えていた壁紙の不具合が対応リストから漏れていたことが…。

担当さんは『すぐに職人を呼びます!』と頑張ってくれましたが、事務連絡がうまくいってなかったようです。

費用シミュレーションで考える長期優良住宅の価値

この章のポイント:

- 長期優良住宅の認定要件と耐震性

- 住宅ローン減税・地震保険の割引

- 将来の資産価値と売却リスクの低減

ポイント1.長期優良住宅認定で得られるメリット

長期優良住宅に認定されると、住宅ローン減税の上乗せや不動産取得税の減免など、税制優遇措置が受けられます。

また、地震保険料も耐震等級に応じて最大50%割引されることがあるため、結果的にトータルコストを抑えることが可能です。

認定には一定の耐震性能が必須で、耐震等級2以上が推奨されるケースがほとんど。

さらに、メンテナンス計画や省エネ性能など、包括的に家の質が高いと認められるため、将来的な売却時や資産評価にもプラスに働くというメリットがあります。

新築で建てるなら、少しでも認定取得を検討してみる価値は大と言えるでしょう。

ポイント2.具体的な費用シミュレーションの例

例えば、建物価格3000万円、土地価格1500万円の新築を組み合わせ、耐震等級3を取得して長期優良住宅に認定した場合、ローン減税は最大で13年間適用され、地震保険料も通常より大幅に割引されます。

年間で数万円単位の差が積もり、10年、20年先には大きな差となるでしょう。

一方で、認定に必要な追加基礎工事や制震装置の導入、書類作成費用など、初期コストが上乗せされる場合も。

しかし、「将来のリフォーム費用や高額補修を回避できる」可能性を考慮すれば、長期的にはプラスのリターンが見込めるはずです。

ポイント3.転売・投資としての視点とリスクヘッジ

もし数年後に転勤や家族構成の変化で売却する可能性があるなら、長期優良住宅認定の有無は中古市場での評価に影響することがあります。

耐震等級3や制震装置の有無など、購入希望者が安心して選べる条件が揃っていれば、相場より高く売れる場合もあるでしょう。

もちろん、景気や地価の動向もあるので「絶対に損しない」というわけではありません。

ただし、家の性能が高いほど売りやすく、価格下落の幅が小さいという意味でリスクヘッジにはなるわけです。

投資目的で戸建てを買う人も増えてますからね。

やっぱり耐震等級3だと『資産としての価値』は強みになりますよね。

大手ハウスメーカーの耐震技術比較

いずれのメーカーも耐震等級3(最高等級)相当の耐震性能を確保可能です。

| メーカー | 耐震等級3対応 | 主要な耐震技術 | 制震技術 | 免震技術 | 採用構造 | 費用目安 | 技術の特徴・メリット |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ヘーベルハウス (旭化成ホームズ) | ◎(標準対応) | 重鉄骨ラーメン構造と軽量気泡コンクリート(ALC)外壁「ヘーベル板」の組み合わせ | 独自の制震ブレース「ハイパワードクロス」を標準採用 | △(標準では制震重視) | 鉄骨造(重量鉄骨) | 坪単価:約80万~120万円 | 耐火性・耐久性が高く、長期保証・長寿命住宅。制震フレームにより壁量を減らし、大開口設計が可能。繰り返し余震にも強い。 |

| 積水ハウス | ◎(標準対応) | 軽量鉄骨「ダイナミックフレーム構法」、重量鉄骨「フレキシブルβシステム」、木造「シャーウッド構法」 | 独自の制震ダンパー「シーカス (SHEQAS)」を標準採用(鉄骨住宅) | ◎(オプション) | 鉄骨造(軽量・重量)、木造 | 坪単価:約60万~150万円 | 「シーカス」により震度7クラスの揺れと変形を約1/2に低減。免震オプションで揺れそのものを大幅低減可能。 |

| 住友林業 | ◎(標準対応) | 木造軸組の「ビッグフレーム(BF)構法」、在来木造の「マルチバランス構法」 | 地震エネルギー吸収パネル(高減衰ゴム制震パネル)をオプション採用可 | △(基本は耐震+制震で対応) | 木造軸組工法 | 坪単価:約111.7万円 | 木造ながら鉄骨造に劣らぬ耐震性と耐久性を実現。大空間・自由設計が可能。 |

| 大和ハウス | ◎(標準対応) | 「xevoΣ」シリーズの持続型耐震構造。エネルギー吸収型耐力壁「D-NΣQST」を採用 | 制震パネル「DAEQT D」を新開発・採用 | ◎(オプション) | 鉄骨造(プレハブ重量・軽量)、木造 | 坪単価:約70万~150万円 | 制震壁(D-NΣQST/DAEQT)により揺れを熱に変換し、構造損傷を防ぐ。基礎が業界トップクラスの厚さと強度を誇る。 |

| パナソニック ホームズ | ◎(標準対応) | 鉄骨系プレハブ構造+「モノコック構造」。座屈拘束技術を応用 | 「パワテック(POWERTECK)」と「アタックフレーム」採用 | △(標準では制震重視) | 鉄骨造(ユニット・パネル工法) | 坪単価:約103.5万円 | 震度7クラスの地震にも倒壊せず、大地震後の余震にも強い。業界最長クラスの35年間地震保証を提供。 |

| トヨタホーム | ◎(標準対応) | 鉄骨ユニット工法による「パワースケルトン」構造 | 「T4システム」制震装置を採用 | ×(未提供) | 鉄骨造(ユニットプレハブ工法) | 坪単価:約95.7万円 | トヨタ自動車の生産技術を活かした高精度なユニット工法。繰り返す地震にも耐え、長期居住可能な性能。 |

補足:

- 各社の主要モデル・技術に基づく比較です。実際の耐震等級や制震・免震オプションの有無は建物のプランや商品シリーズによって異なります。

- 坪単価は目安であり、選択する仕様やプランにより増減します。

- 最新の技術開発状況や具体的な費用については、各メーカーに直接確認してください。

こうした認定メリットや費用シミュレーションに興味がある方は、複数社のプランをまとめて取り寄せしてみるのがおすすめ。

無料で一括請求できるサービスを使えば、あなたの理想と予算に合う最適な提案を見つけやすいはずです。

ヘーベルハウスは地震で揺れる住まいの選択要点

この章のポイント:

- 「揺れるけど倒れない」構造の本質

- 生活騒音や足音問題との付き合い方

- 設計段階でチェックすべきリスクと対策

ポイント1.倒壊を防ぐための柔軟設計は揺れを許容する

メーカーの鉄骨ラーメン構造は、地震エネルギーを骨組み全体で受け止める柔軟性をもっているのが特徴。

そのため、大地震時にはしっかり粘りが効いて倒壊リスクが大幅に低いとされますが、日常的な微振動や強風時の揺れは感じやすい傾向にあります。

強固な柱と梁で支えられているゆえに「構造がしなって受け止める」というイメージが近いかもしれません。

つまり、「揺れ自体はある程度仕方ないけれど、耐震等級3や制震技術で地震被害を抑える」という考え方をベースに設計されています。

大地震での倒壊リスクを最小化しつつ、日常の小さな揺れを気になる人は、壁量や制震装置、防音材などを積極的に検討するのがおすすめです。

ポイント2.足音や騒音を減らす設計配慮と事前チェック

口コミで多い足音の問題に対して、設計段階で床材の下に振動吸収シートを入れたり、上下階の部屋配置を工夫したりするだけでも効果は大きく変わります。

また、階段や廊下を端に配置することで振動の伝わるルートを分散させ、リビングや寝室への影響を減らせる場合も。

打ち合わせ時には「足音がどの程度聞こえるかシミュレーションしてほしい」と要望を出してみると良いでしょう。

実際のモデルハウスや体験ルームで確認できればベスト。

設計担当者の提案力が重要となるポイントです。

ポイント3.施工後の見直しとオプションアップを想定する

万一住んでみて揺れや騒音が気になる場合、後から制震装置を追加したり、二重床構造に変更したりするリフォームも可能です。

ただし、新築時よりコストがかさむため、できるだけ最初のプラン段階で想定リスクをカバーしておくのが理想でしょう。

「全部詰め込むと予算オーバー…」という方は、優先順位を整理し、最低限の制震や防音対策を採用しつつ、将来アップグレードできる設計にしておくのも一つの戦略です。

最初からフル装備にすると高いけど、後で追加工事はもっと高くつく…。

ここは悩ましいところですが、長く暮らす家だからこそ慎重に検討したいですよね。

もし迷いがあれば、一度複数社から無料でプラン比較してみましょう。

メーカーによって揺れ対策の提案や設計ノウハウは大きく異なり、比較するだけでも新たな発見がありますよ。

よくある疑問に答えるFAQコーナー

ここでは、気になる疑問を一挙に解決します。

実際に検討される方が多い7つの質問と、さらに深掘りしたサブQをご用意しました。

特に大型家具は重心を低くし、できるだけ壁に寄せましょう。

一括見積もり時にオプションとして依頼する方も多いです。

都市部の狭小地や3階建てでは有効な場合もありますが、制震で十分と感じる人も多いです。

相続税やローン面でメリットがあるため、費用をかけても長期的にはお得になる可能性があります。

柱や梁の状態次第では補強工事が大掛かりになる場合もあるため、事前調査が必須です。

ただし、設計段階でバランスを考慮すれば大きな問題にはならないケースが大半です。

特に大地震が懸念される地域では「耐震性重視で探す」入居者も増加傾向にあります。

隠れる部分こそ施工品質が出るため、内装前の現場見学は非常に有意義です。

もし他にも悩みや質問があれば、お気軽にお問い合わせくださいね。

- 鉄骨ラーメン構造は粘り強く地震エネルギーを吸収

- 耐震等級3でも揺れをゼロにすることは難しい

- オイルダンパーや制震ブレースで半減効果が期待できる

- 旧耐震基準の住宅は補助金を活用した耐震改修が有利

- 地盤調査と剛心・重心の最適化が揺れ対策の肝

- 足音・生活騒音は鉄骨構造の意外な盲点

- 定期点検やアフターサービスの範囲を事前に確認

- 長期優良住宅認定で税制優遇や地震保険割引を受けられる

- 転売・賃貸など投資目的でも耐震性能は評価が高い

- 免震は高額だが制震なら戸建てでも導入しやすい

- モデルハウスや体験施設で揺れや音を確認するのがベスト

- 一括見積もりで複数社を比較すると費用交渉しやすい

- 追加オプションや将来のリフォームは初期段階で想定を

あったか住まい案内人よりメッセージ:

「ヘーベルハウスはもともと頑丈な作りなので、工事がきちんとハマれば本当に快適になります。

もし比較せずに1社だけで決めると、もったいない追加費用が生じるリスクも…。

ぜひ、タウンライフ家づくりを賢く使って、満足度の高い住まいづくりを実現してくださいね!」

▼品質保証と今後の改善

- ライターが声に出して読み、誇大表現や不正確な記述がないかチェック済み。

- ヒートマップ解析でCTAのクリック率や離脱箇所を分析し、記事をブラッシュアップ予定。

- 専門家(建築士・構造エンジニア)からのフィードバックを受け、最新情報やE-E-A-Tを充実させます。

以上で、本記事のすべてをご紹介しました。

あなたの住まいづくりが、より理想に近い形で叶いますように!