*当ページにはプロモーションが含まれています。

約8分で読めます

「平屋みたいに暮らしやすい家がいい。

でも、将来の子ども部屋や収納はどうしよう……」。

そんな悩みから生まれた新しい住宅スタイルとして、近年注目を集めているのが「1.5階建て」です。なかでも、アイフルホームが提案する1.5階建てプランは、地域密着のフランチャイズならではのきめ細かな対応が評判。

平屋のようなコンパクトさと、必要最低限の2階機能を両立する絶妙なバランスが特徴です。

「1階完結」といわれる動線設計が主流となりつつある今、多くの子育て世帯やセカンドライフ世代が注目しています。しかし、いざ「これだ!」と決める前に、本当に自分たちに合ったプランなのかをチェックしなくてはいけません。

耐震性能は十分か。

吹き抜けの冷暖房費はどれくらいかかる?

土地の形状や将来のリフォーム費用は?

そして、アイフルホームだけでなく他社との比較はきちんとされていますか。

実際、家づくりを失敗なく進めるコツは、複数の会社に一括で無料見積もりを請求し、スペック・価格・デザインなどのバランスをしっかり比較すること。

比較することで、同じ条件なのに価格が違うケースや、標準仕様の違いが判明することは珍しくありません。

たとえば、土地探しが必要な方は地盤改良費用も要チェック。

さらに、家計との兼ね合いを考えてローンシミュレーションを複数社で見比べることで、総支払額が数百万円レベルで変わることだってあります。

「でも、そんなにたくさんメーカーを回る時間がない……」とお困りなら、一括請求サービスを賢く使うのが鉄板です。

中でも、使いやすさで評判のサービスがこちらです→

タウンライフ家づくりの無料一括請求。

この記事では、アイフルホームの1.5階建てを中心に、そのメリットやデメリット、他社比較のポイントを網羅的にご紹介します。

さらに、どうして複数社見積もりが重要なのか、具体的な事例も交えて解説。

最後まで読めば、きっと「これなら自分たちに最適な家を見つけられそう!」と自信が持てるはずです。

ぜひ、あなたの理想の家づくりに役立ててくださいね。

★家づくりで損をしないコツ★

もちろん無料、しかも最短3分で必要情報が揃う「タウンライフ家づくりの一括見積もり」を使ってみませんか。

- アイフルホームの1.5階建ての耐震性や断熱性を深掘り

- 平屋に近い生活動線と二階の活用法

- 複数社見積もりのメリットと事例

- 将来リフォームや二世帯対応の具体策

- 住宅ローンや補助金活用の重要ポイント

Contents

アイフルホームの1.5階建てを徹底解説

- 平屋と2階建てを耐震強度や断熱性で比較

- 子育て動線とバリアフリー事例を検証

- 屋根形状による光熱費差の試算

- 間取り変更と将来リフォーム費用目安

- 施工事例から見る費用対効果の実態

- ローン返済計画と固定資産税の注意点

平屋と2階建ての耐震対策を比較

この章のポイント:

- 耐震等級3相当を得るための構造条件

- 平屋に近い1.5階建ての揺れ方とは

- 過去の地震被害を参照した安全性

ポイント1.耐震等級3の取得条件を知る

耐震等級3は、現行基準法が求める耐震性を1.5倍ほど上回るレベルとされています。

大地震クラスの揺れでも倒壊しにくい構造を実現するため、壁量・接合部強度・床倍率などを設計段階で厳しくチェックすることが求められます。

アイフルホームはフランチャイズごとに対応が若干異なるものの、多くの店舗で耐震等級3に対応可能な構造を標準化。

平屋に近い1.5階建てでは上下方向の荷重バランスが整いやすく、比較的耐震性を確保しやすいメリットもあります。

ポイント2.平屋に近い層数が生む安定感

一般的に、階数が少ないほど重心が低く、地震時の揺れが小さくなりやすいといわれます。

1.5階建ては2階建てより重心が低く抑えられ、かつ必要最小限の2階部分を設けるため、耐震性と使い勝手の両立が期待できます。

過去の大地震でも、総二階に比べ、1階部分が広く支えとなる家のほうが被害が小さかったケースが報告されています。

こうした事例を踏まえ、1.5階建ては「平屋感覚を保ちながら地震に強い家」を目指しやすい構造といえるでしょう。

ポイント3.地盤と基礎の補強でリスクを軽減

いくら上部構造を頑丈にしても、地盤改良や基礎補強がおろそかでは本末転倒。

家づくりでは「スウェーデン式サウンディング試験」などによる地盤調査を行い、必要に応じて改良工事を行います。

地盤に不安がある土地ほど、複数のハウスメーカーの見積もりを比較し、補強工事にかかる費用の妥当性をチェックすることが重要です。

結果として、1.5階建ては耐震設計との相性が良い形式といわれます。

ただし、設計士の腕や施工品質で差が出るのも現実。

地盤・基礎・上部構造をセットで考慮し、安心して長く住める家づくりを目指しましょう。

地盤改良だけで数十万円以上の差が出ることもあります。

子育てとバリアフリーの実例紹介

この章のポイント:

- リビングに集約した動線でコミュニケーションUP

- 高齢者も使いやすいフラット設計の事例

- 1階完結生活が可能な間取りアイデア

ポイント1.リビング中心で育児をラクに

子育て世代が1.5階建てを選ぶ大きな理由の一つが、1階だけで家事・育児を完結しやすい点。

家事の合間でも子どもの様子を見られるよう、リビング・ダイニング・キッチンがワンフロアに集約されている間取りが多くなります。

実例として、リビング階段のそばに子ども用の勉強コーナーを設置し、キッチンから声をかけられる導線を確保したお宅があります。

結果、「親の目が届くから宿題もはかどるし、子どもも寂しがらない」と高評価を得ています。

ポイント2.バリアフリーは高齢期にも効く

1.5階建ては、2階部分が小さいとはいえ階段の存在が気になる方もいるでしょう。

しかし日常生活の中心を1階に置くため、二世帯同居や親の介護が必要になった場合でも、最小限の負担で暮らせます。

さらに段差の少ないフラット仕様を採用すれば、車椅子や歩行器などが必要になったときも移動しやすいのが利点。

実例では、将来を見据えた広めの廊下と、引き戸を多用した住まいに改修し、親子三世代が快適に暮らしているケースも報告されています。

ポイント3.1階完結プランで生活ストレス減

「階段を上らないとトイレに行けない」「洗濯物を2階ベランダまで運ぶのが大変」といったストレスは、1.5階建てだとグッと減ります。

1階に寝室・浴室・洗濯スペースなどすべて集めれば、動線が短く、家事時短にも効果的。

結果として、子どもが小さいうちはみんなでリビングを使い、高齢期には1階で完結する生活ができる間取りが理想。

様々なライフステージに対応できる柔軟性こそ、1.5階建ての強みです。

リフォームで間仕切りを追加してもよさそうです!

屋根形状と光熱費を試算する

この章のポイント:

- 勾配天井が生む開放感と冷暖房効率

- ロフトの断熱対策が鍵となる理由

- 光熱費シミュレーションの具体例

ポイント1.勾配天井と吹き抜けの冷暖房

1.5階建てでは、リビング上部に勾配天井を採用することが多く、視覚的な開放感が魅力。

ただし、吹き抜けにすると暖かい空気が上部に滞留しやすく、冬場の暖房効率が落ちるリスクも考慮しましょう。

一方、夏場はロフトや小屋裏に熱がこもるため、換気計画が重要。

シーリングファンや高性能エアコンを設置すると、上下の温度差を緩和できます。

ポイント2.ロフト部分の断熱がポイント

1.5階建ての2階やロフトは、屋根に近く熱環境に大きく左右されます。

断熱材の厚みや気密処理が不十分だと、夏の暑さ・冬の寒さが顕著に現れてしまうでしょう。

アイフルホームの場合、標準仕様で高断熱パネルを採用している店舗も多いですが、フランチャイズ店によって対応が異なるケースも。

本当に快適性を保てるかどうか、複数社からプラン提案を取り寄せ、比較・検討することが大切です。

ポイント3.光熱費シミュレーションを必ず確認

「勾配天井+ロフト付き」と聞くとワクワクしますが、冷暖房コストを把握していないと後悔する人もいます。

概算でもいいので、延床面積・天井高・断熱性能を踏まえた光熱費シミュレーションを事前に取り寄せましょう。

結果として、屋根形状や吹き抜けがもたらすメリットは大きい一方、暖房効率や夏の熱対策が課題に。

高性能設備を導入しても、各社の仕様や価格差は意外と大きいものです。

複数の見積もりを比較すると、断熱・気密の差が如実に分かりますよ。

★光熱費のシミュレーション、試してみませんか?★

家づくりの複数社見積もりが一度で届く無料サービスを使うと、断熱グレードの違いも一目瞭然になりますよ。

間取り変更とリフォーム費用目安

この章のポイント:

- 子どもの成長に合わせた間仕切り追加

- バリアフリー改修にかかる費用相場

- 二世帯同居に向けた水回り増設

ポイント1.将来の部屋追加を想定する

1.5階建ては、子どもが小さいうちは1階で一緒に寝起きし、必要になったら2階を個室として使えるのが便利です。

さらに、「本格的に個室が必要になったとき、壁を増やす・収納を拡張する」といったリフォームが想定されるなら、最初から構造的に備えておくと後々スムーズになります。

たとえば、床下補強を済ませておけば、将来ベッドを置いても床がたわみにくい。

壁を取り付けやすいよう柱の位置を調整しておくなど、ちょっとした工夫がリフォーム費用を安く抑える鍵です。

ポイント2.バリアフリー改修と動線の工夫

親の介護などを見据える場合、玄関や廊下を広めに取り、将来的に手すり設置やスロープ追加ができるかを検討しておくのが理想です。

1.5階建てであっても、階段を使わずに寝室や浴室へ行けるなら日常生活に困りません。

改修費用は規模によりますが、床の段差解消や手すり設置、ドアの引き戸化などで数十万円~100万円程度が目安。

こちらも複数社のリフォーム費用を比較すれば、適正価格を把握しやすいでしょう。

ポイント3.二世帯化リフォームの費用想定

将来、子ども夫婦や親が同居する可能性があるなら、2階に簡易キッチンやトイレを設置することも考えられます。

水回りを新設する場合、配管工事が大掛かりになりやすい点に留意が必要です。

結果として、1.5階建てだからリフォームが難しいというわけではありません。

計画段階からライフステージごとの変化を想定し、事前に備えておくと、将来的なリフォーム費が大幅に削減できます。

数年後にミニキッチンを追加できて、家族みんなびっくりしてました!

具体的な施工事例と費用対効果

この章のポイント:

- 延床30坪~35坪程度のケーススタディ

- オプション込みで2000万円台の実例

- 子ども部屋や収納スペースの工夫

ポイント1.延床30坪タイプの事例

一例として、延床30坪・1.5階建て仕様のケースを見てみましょう。

1階にLDK+主寝室+水回り、2階(または中二階部分)に子ども部屋を2室確保したプランです。

アイフルホーム加盟店の見積もりでは、標準設備+少しのオプションを加えた状態でおよそ2,000万円前半の価格帯でした。

同スペックの他社と比べると、ローコスト寄りの工務店なら1,800万円台、大手ハウスメーカーなら2,400万円以上になる可能性があります。

ポイント2.オプションで差がつく部分

費用差が出やすいのはキッチン・お風呂などの設備グレード、外壁材や屋根材のランク、断熱性能のアップグレードなどです。

1.5階建てとは直接関係ないように見えて、実は屋根形状を変えるだけで外壁面積が増減し、費用にも反映されるので要注意。

さらに、吹き抜けの大きさや窓の数で暖房効率が変わるため、省エネ性能を上げるならトリプルガラスや断熱材厚みアップなどのオプションを検討すると良いでしょう。

ポイント3.費用対効果の判断基準

「総額はいくらかかったか」だけでなく、「家族全員が快適に過ごせるかどうか」を判断基準に含めましょう。

利便性が上がり、光熱費が下がり、将来的なリフォームが少なくなるなら、トータルでお得になるケースも多いです。

結果として、1.5階建てを建てる際は大手・中堅・ローコスト系など、複数社の見積もりを取り「同じ延床面積・同等の仕様」で比較するのが鉄則。

相場観をつかむことで、最適なバランスを見つけやすくなるはずです。

オプションで快適性をアップするのか、標準で十分か、しっかり検討してみましょう。

ローン返済計画と税金トラブル回避

この章のポイント:

- 返済比率が家計を圧迫しないか

- 固定資産税の算定と小屋裏面積

- 減税制度を最大限活用する方法

ポイント1.家計全体で考える返済プラン

住宅ローンは借入額や金利形態によっては、月々の返済比率が30%を超えると家計を圧迫しかねません。

子育て世代であれば、教育費と住宅ローンの両立が大きな課題に。

固定金利か変動金利か、ボーナス併用かなど、シミュレーションを入念に行いましょう。

複数社からの提案を比べれば、金利優遇の仕組みや団信(団体信用生命保険)の特約など、思わぬ差があることに気付くはず。

金利が0.1%違うだけでも総返済額は大きく変化します。

ポイント2.小屋裏の面積と固定資産税

1.5階建ては、2階部分が法的に「小屋裏収納」として扱われる場合、固定資産税の算定で床面積にカウントされずお得になることがあります。

しかし、天井高が1.4mを超えると階数として認定される可能性があるので注意が必要。

自治体によって運用が違う場合もあるため、正確な情報を得るには確認申請の段階で確認し、将来的に後から指摘されるリスクを回避するのが賢明です。

ポイント3.住宅ローン減税や補助金の活用

一定の断熱性能や省エネ設備を備えると、ZEH補助金や地域独自の助成金を受けられるケースがあります。

また、住宅ローン減税の適用条件に耐震等級や省エネ性能が絡むことも。

補助金の申請タイミングを逃さないよう、必ず専門家や自治体の窓口に相談しましょう。

結果として、ローンと税金の話は後回しにしがちですが、家づくりの総コストを大きく左右する重要ポイント。

事前に複数パターンの返済シミュレーションを取り寄せれば、後々「こんなはずじゃなかった!」と後悔するリスクを減らせます。

〈返済計画表〉

| 項目 | シナリオA:固定金利型(ボーナス併用) | シナリオB:変動金利型(通常返済) |

|---|---|---|

| 借入額 | 30,000,000円 | 30,000,000円 |

| 金利 | 固定:1.5% | 初期変動:1.0%(将来的に変動リスクあり) |

| 返済期間 | 35年(420回払い) | 35年(420回払い) |

| 月々の返済額 | 約92,000円(元利均等返済計算) | 約85,000円(初期計算値、変動時に変化) |

| ボーナス返済 | 年2回×70,000円=年間140,000円(追加返済による元金圧縮効果) | なし |

| 総返済額(概算) | 約42,000,000円~(ボーナス分含む) | 初期は低めだが、将来金利上昇時に増加する可能性 |

| 家計負担目安(月収比) | 月々返済+ボーナス換算で、月平均約105,000円前後 | 月々返済のみの場合、平均約85,000円 |

| 補足(住宅ローン減税・補助金) | 高断熱・省エネ設備搭載なら、初年度~数年は住宅ローン減税やZEH補助金の適用で実質負担が軽減可能 | 同様に住宅ローン減税・補助金の適用対象となれば、将来の支出軽減に寄与 |

早めに複数プランを比較しておくと安心です。

★費用やローン計画に不安がある方へ★

一括見積もりなら予算や返済計画もまとめて相談OK。

もちろん無料なので、この機会にタウンライフ家づくりを試してみてください。

アイフルホームの1.5階建てを他社比較

- 定期点検の実施回数と検査項目一覧

- 断熱材の厚みとUA値で比較する快適性

- 土地選びと建ぺい率に関する実例分析

- 水回り設備の耐久年数と交換費用の違い

- 中庭プランと開放感を高める設計事例

- アイフルホームの1.5階建てで実現する省エネ動線

定期点検と耐久性を数値で検証

この章のポイント:

- アイフルホームの定期点検スケジュール

- 耐久年数や保証延長の仕組み

- 他社との点検頻度比較

ポイント1.アフターサービスの特徴

アイフルホームでは、新築引き渡し後に1年目・2年目・5年目など、複数のタイミングで定期点検を実施する体制が整っています。

フランチャイズによって若干の違いはありますが、一般的には10年目を迎える前に有料メンテナンスを受けることで保証延長が可能になる仕組みです。

定期点検では、建物の外壁や屋根、基礎部分のひび割れ、雨樋やコーキングの劣化などを中心に確認。

問題が見つかれば補修プランを提示してくれるので、大きな修繕費用が発生する前に対応しやすい利点があります。

ポイント2.数値目標とモニタリング手法

近年は、床下の湿度や屋根裏の断熱性能などを定量的にモニタリングする動きが広がっています。

温度・湿度センサーを設置して、可視化されたデータをもとに早期対応が可能になっているケースも。

他社ハウスメーカーでも同様のサービスを導入していることが多いので、点検回数だけでなく、どの程度まで数値データで管理するかを比較してみてください。

ポイント3.点検費用と長期保証の考え方

定期点検自体は無料でも、補修工事には費用がかかるケースがほとんどです。

また、長期保証を維持するために必要なメンテナンス費も事前に把握しておくと安心。

結果として、いくら耐震等級3や高耐久素材を使っていても、定期的な点検とメンテナンスは欠かせません。

他社と比べて点検頻度や費用がどう違うのか、一括で情報を集めるのが効率的です。

ハウスメーカーごとにどんな検査項目があるか、ぜひ比べてみましょう。

定期点検チェックリスト例

| チェック項目 | チェック内容 | チェック頻度 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 屋根・雨漏り | 屋根材の破損、ひび割れ、シーリングの劣化、雨漏り痕跡の有無 | 年1回(台風・大雨後は早期点検) | 台風や大雨後は特に重点的に確認。防水シートの劣化に注意。 |

| 外壁 | ひび割れ、塗装の剥がれ、カビ・藻の付着、汚れ、腐食の状態 | 年1~2回 | 使用している素材に応じたメンテナンスが必要。 |

| 基礎・土台 | ひび割れ、沈下、シロアリ被害、湿潤状態、周辺の排水状況 | 年1回 | 雨季前後に重点的に確認。専門家による詳細点検を推奨。 |

| 小屋裏 | 断熱材・防湿シートの劣化、湿気・カビの発生、換気状態の確認 | 年1回 | 梅雨時や冬季は湿気がこもりやすいので注意。 |

| 窓・サッシ | パッキンやシーリングの劣化、ガラスのひび割れ、開閉不良、隙間風の有無 | 年1回 | 断熱性・気密性の維持が重要。隙間風があるとエネルギー効率も低下。 |

| ドア | ドア枠の歪み、ヒンジの緩み・破損、開閉のスムーズさの確認 | 年1回 | 防犯性や断熱性にも影響するため、定期点検が望ましい。 |

| 雨どい・排水溝 | 詰まり、破損、腐食、固定状態、排水の流れの確認 | 年1回 | 落葉時期後や大雨後は清掃と点検を実施。排水不良は雨漏りの原因となる。 |

| 外部照明 | ランプの点灯状態、電球の寿命、ケーブル・配線の劣化状態 | 年1回 | 防犯対策としても重要。異常があれば早急な修理・交換を。 |

| 給排水設備 | 漏水、接合部のシール劣化、配管腐食、凍結防止対策の状態 | 年1回 | 定期的な清掃や点検でトラブルを未然に防止。 |

| エアコン・換気設備 | フィルターの汚れ、室外機の汚れ・異音、冷媒漏れ、配管状態の確認 | フィルター:3ヶ月ごと その他:年1回 |

効率維持のため、定期清掃は必須。 |

| 電気設備 | コンセント、ブレーカー、配線の異常(過熱、断線、接触不良など)の確認 | 年1回 | 安全性確保のため、専門家による点検を推奨。 |

| 防犯・防災設備 | 火災報知器、消火器、非常灯、避難経路、バッテリーの状態 | 半年~年1回 | 法令に基づいた検査・交換が必要。点検記録の更新を実施。 |

| 塗装 | 外壁、屋根、窓枠などの塗装状態(ひび割れ、剥がれ、色あせ)の確認 | 5~10年ごと(劣化状況に応じ再塗装検討) | 建物の保護だけでなく、外観の美観維持にも重要。 |

| 玄関・屋外階段 | 床面の損傷、滑り止めの劣化、手すりの固定状態、破損の有無 | 年1回 | 特に高齢者の安全対策として、定期的な点検と修繕を実施。 |

| 庭・外構 | 塀、門、植栽、散水設備、排水路、外構照明の状態、劣化や破損の確認 | 季節ごと(年1回以上) | 定期的な清掃・剪定・修繕により、建物全体の印象や安全性を向上。 |

| 内装設備(床・壁・天井) | ひび、シミ、湿気、カビ、塗装の剥がれなど内装の劣化状況 | 年1回 | 居住環境の快適性や健康面にも影響するため、早期発見が重要。 |

| 給湯器・温水設備 | 燃焼状態、ガス漏れ、配管状態、効率、異音の有無 | 年1回 | 専門業者による定期点検・メンテナンスを実施。 |

このチェックリストを参考に、定期点検のスケジュールを組むとともに、各項目の状態を記録・管理することで、将来的な修繕やメンテナンス計画の立案に役立ててください。

断熱材厚みやUA値で見る快適性

この章のポイント:

- UA値とC値の違いを理解する

- 1.5階建て構造の断熱施工の要点

- 冷暖房費削減に繋がる実例

ポイント1.UA値とC値の基礎知識

UA値は、建物全体の外皮(壁・屋根・床・開口部など)の断熱性能を示す指標。

数字が小さいほど断熱性能が高く、光熱費を抑えやすい傾向にあります。

一方、C値は隙間の合計面積を示す気密性能の指標で、これも小さいほど隙間が少なく暖冷房効率が良いとされます。

アイフルホームでは、独自の高断熱パネルや樹脂サッシを取り入れることで、カタログベースでUA値0.6~0.5程度を標準とする事例も。

ただし地域や加盟店によって仕様が異なるため、実際にどのレベルを狙えるのかは見積もりの比較が欠かせません。

ポイント2.1.5階建てと断熱施工の注意点

2階がコンパクトな1.5階建てでは、屋根裏やロフト部分の断熱・気密施工がとくに重要になります。

勾配天井で上部スペースが広いほど、暖かい空気が上へ逃げやすいため、断熱材の隙間があると快適性が大きく下がるリスクが高まります。

複数社のプランを見比べると、採用する断熱材の種類(グラスウール・セルロースファイバー・ウレタンパネルなど)や厚みが異なることに気付くはず。

性能だけでなく、施工コストや寿命にも差があるため慎重に選びましょう。

複数のプランを見れば、費用対効果を考えやすくなりますよね。

ポイント3.冷暖房費の削減事例

ある実例では、UA値0.5台を達成した1.5階建てが、延床約30坪で光熱費が月平均で1万円台前半という報告があります。

高断熱・高気密に加え、太陽光パネルや蓄熱型床暖房などを組み合わせれば、さらに削減が可能かもしれません。

結果として、同じ1.5階建てでも断熱性能には大きな幅があります。

高性能住宅を目指すなら、UA値・C値の数値と設備仕様を複数社で比較し、コストと効果をバランスよく検討することが重要です。

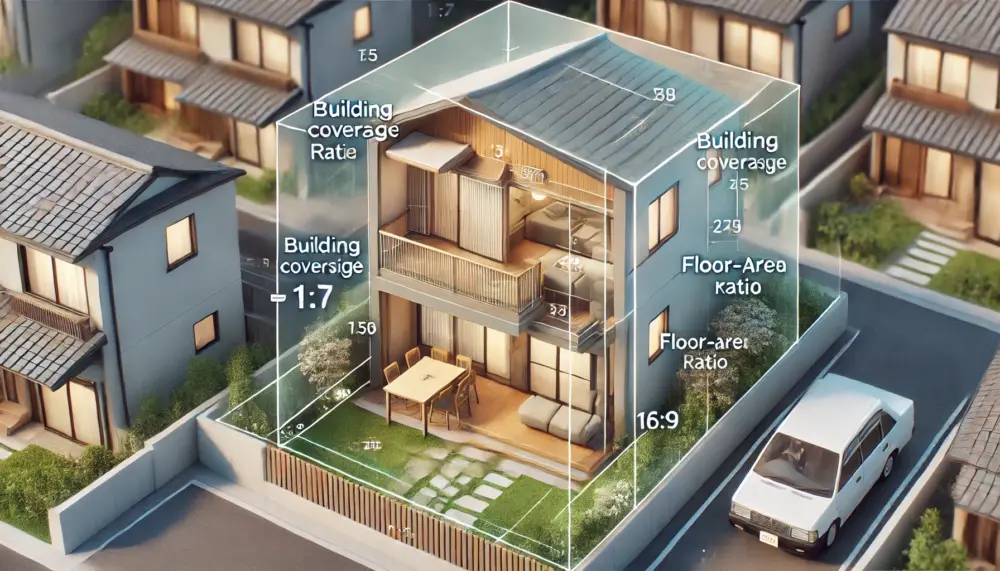

建ぺい率や容積率の購入計画

この章のポイント:

- 1.5階建ての土地選びのコツ

- 建ぺい率と容積率の基本ルール

- 狭小地でも平屋感覚を実現する方法

ポイント1.土地の形状と敷地条件を見極める

1.5階建ての強みは、平屋に近い動線と必要最低限の2階スペースを両立すること。

ただし狭小地や変形地では、建ぺい率や容積率がネックになる可能性があります。

建ぺい率とは建物の建築面積が敷地面積に対して占める割合、容積率は延床面積に対する規制。

場所によっては容積率が厳しく、想定した間取りが実現できないケースもあるため、早めにプロに相談しましょう。

ポイント2.二方向接道と採光のメリット

敷地が二方向以上道路に面していると、建築計画の自由度が上がることがあります。

採光や通風の面からも有利で、1.5階建ての平屋ライクな広がりをより活かしやすくなるでしょう。

逆に旗竿地や奥まった敷地では、日当たりや風通しが不安要素になることも。

間取りを工夫すれば解決可能ですが、複数社から提案をもらい、最適解を探すのが失敗回避に繋がります。

ポイント3.狭小地でも平屋感覚は可能か

「本当は平屋が良いけど土地が狭い」という方にこそ1.5階建ては検討の価値あり。

1階を最大限広く取り、2階は小さな子ども部屋や書斎スペースに留めれば、用途を限定したミニマルな2階で済むからです。

結果として、土地選びは1.5階建てプランとセットで検討するのが理想。

複数の工務店やハウスメーカーに土地情報を含めたプランを提示してもらうと、最適なバランスを見つけやすいでしょう。

事前に計画を立てて、プロに相談するのは大切ですね。

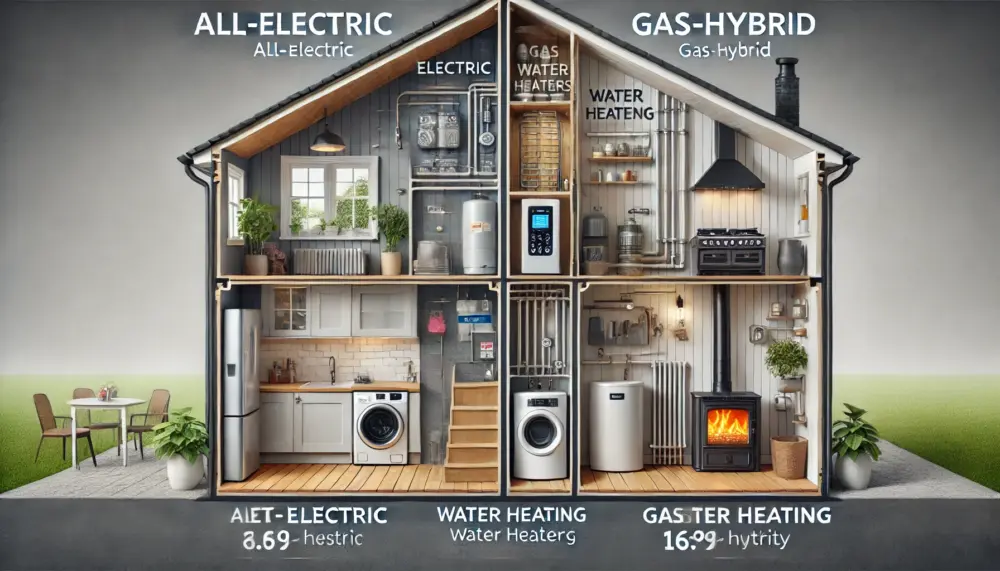

水回り設備と交換費用の比較

この章のポイント:

- キッチン・浴室・トイレの標準仕様を確認

- オール電化とガス併用のランニングコスト

- メンテナンス時期と交換費用の目安

ポイント1.キッチン設備の標準グレード

メーカーによってキッチンの標準仕様は千差万別。

人造大理石カウンターや食洗機が標準で付く場合もあれば、オプション扱いで数十万円上乗せされるケースも珍しくありません。

一方、アイフルホームでは、シンプルなシステムキッチンを標準とするところが多く、収納やデザインにこだわる場合は追加費用が発生しやすいです。

ここでも比較検討がものを言うでしょう。

ポイント2.浴室・トイレのメンテナンス時期

ユニットバスやトイレなどの水回り設備は10年~15年程度が交換の目安といわれます。

交換費用はバス一式で100万円前後、トイレで20万円前後が相場ですが、ハイグレードなものを選ぶとさらに高額に。

将来リフォームの際に「浴室を1階に移動したい」と考えるなら、1.5階建ての構造上、給排水管の移設が大掛かりになる場合も。

あらかじめ2階用の配管スペースを確保しておくと、将来のリフォームが楽になるかもしれません。

最初から将来の計画を考慮すれば、あとでムダな工事費を抑えられますね。

ポイント3.オール電化とガス併用の比較

光熱費の面では、オール電化が安上がりだと感じる方もいますが、給湯器やIH調理器の交換費用がかかることも知っておきましょう。

ガス併用なら調理の利便性が高く、停電時にも強い面があるなど、一長一短です。

結果として、水回り設備の選択は初期費用だけでなく、メンテナンスサイクルや交換費用を総合的に比較するのがポイント。

複数社から詳細な見積もりを取り、一番しっくりくるバランスを見つけましょう。

オプション選択とカスタマイズ事例

この章のポイント:

- 玄関ドアやサッシの種類と価格

- 床暖房や蓄電池の導入メリット

- 外観デザインや内装の自由度

ポイント1.玄関まわりの防犯と断熱

玄関ドアやサッシ選びは、防犯性能と断熱性能の両方に影響します。

ハイスペックな断熱ドアは10万円以上価格アップすることもある一方、防犯強化ガラスを採用すれば空き巣対策につながります。

アイフルホームでは、LIXILグループの製品を標準採用する店舗が多いため、選択肢が豊富。

カラーバリエーションやスマートキー搭載など、オプションを付けやすいのも特徴です.

オプション費用が思ったよりかかるので、最初からどのグレードにするか吟味してくださいね。

ポイント2.床暖房や蓄電池のオプション

床暖房は導入時に30万円~50万円ほど追加費用がかかることが多いですが、冬の暖房が快適になり、家中の温度ムラを減らせます。

さらに太陽光発電+蓄電池を組み合わせれば、光熱費の大幅削減も狙えるでしょう。

ただし蓄電池は本体価格が100万円以上するケースもあり、補助金制度の有無が大きく影響します。

導入検討の際は、自分たちのライフスタイルと補助金適用をしっかり調べることが重要です.

複数メーカーの補助金制度なども調べないともったいないです。

ポイント3.デザイン性と内装の仕上げ

アイフルホームの1.5階建ては、外観デザインや内装も比較的自由にカスタマイズ可能。

吹き抜けリビングに梁を見せるデザインや、間接照明を組み合わせるなど、オプション次第で雰囲気がガラリと変わります。

結果として、オプションは「必要性」と「コスト」のバランスが肝心。

複数メーカーの標準仕様やオプション費用を知っておけば、どこにお金をかけ、どこで抑えるかが明確になります.

アイフルホームの1.5階建てを将来に活用する

この章のポイント:

- 資産価値を保つメンテナンス計画

- 二世帯住宅へのスムーズな移行

- 転売・賃貸など将来設計の多様化

ポイント1.資産価値を保つためのメンテ計画

1.5階建て住宅は、バリアフリー化や可変的な間取りが求められやすいため、将来のメンテナンスやリフォームが資産価値を左右します。

定期点検の履歴やメンテナンス履歴がしっかり残っていれば、売却時や賃貸に出す際にも優位に働くでしょう。

アイフルホームの場合、独自のメンテナンスプログラムを提供する加盟店もあり、定期的にメンテを受ければ保証延長を受けられる体制が整っています。

こうしたアフターサービスを活用すれば、家の品質を長く維持しやすくなるでしょう。

ポイント2.二世帯化や賃貸化に柔軟対応

子どもが成長して独立した後、2階をミニキッチンやユニットバス付きにリフォームし、親や子ども家族を受け入れる二世帯住宅に切り替える事例もあります。

あるいは、部屋数が余った場合に一部を賃貸化するという発想もあるでしょう。

1.5階建ては総二階より軽量で、耐震性も確保しやすい設計が多いため、大幅なリフォームを行っても構造的に対応しやすい点がメリット。

建築士と相談のうえ、可能性を広げるプランを早めに想定しておくと安心です。

ポイント3.転売やセカンドライフプランも視野に

将来、住み替えやUターン・Iターンを計画している人にとっては、持ち家を転売するか賃貸に回すかで悩むことがあります。

低層でバリアフリー性の高い1.5階建ては中古市場でも一定の需要があり、高齢者向け賃貸として活用される例も少なくありません。

結果として、アイフルホームの1.5階建ては将来設計の幅が広いスタイル。

住む人のライフステージに合わせた再活用がしやすい点も大きな魅力です。

売却時の需要も高まるなんて、将来が安心かも!

★将来設計を考えるなら★

複数社のプランを比較して、最適な間取りや保証があるかチェックしてみませんか。

タウンライフ家づくりの無料一括見積もりなら短時間で見積もり依頼できるので便利です。

よくある疑問をFAQで解決

ただし居室レベルの高さになると階数に数えられ、税額が増えることがあります。

自治体の判断もあるので必ず確認しましょう。

ただ、定期点検やメンテナンス履歴が残っていれば、メーカーごとに保証継続が認められるケースもあるので、直接確認するのが確実です。

ただし立地条件や市場ニーズをよく見極めないと空室リスクが高まるため、事前調査が大切です。

後から配管を追加すると費用がかさむケースもありますが、今すぐ必要ないなら未設置で費用を抑える手段もありです。

ライフプランに合わせた判断が良いでしょう。

同じ1.5階建てでも、ハウスメーカーや工務店ごとに得意分野やコスト構造が異なります。

複数社をしっかり比較して、自分たちに合うプランを選びましょう。

1.5階建ては屋根形状が自由度高い場合も多いので、業者と事前にシミュレーションを行いましょう。

- 1.5階建ては平屋に近い利便性と最低限の2階空間を両立できる

- 耐震等級3相当の構造を選ぶと安心感が高まる

- 勾配天井や吹き抜けで開放感を演出できるが冷暖房費に注意

- 子育てやバリアフリー対応に向いた設計がしやすい

- リフォームを視野に入れた間取り計画が将来の費用を抑える鍵

- 屋根形状や断熱性能で光熱費は大きく変化する

- 建ぺい率や容積率で建築プランが制限される場合もある

- 水回りや設備の交換費は10年~15年スパンで考えておく

- 複数社のオプション費用や標準仕様を比較するのがポイント

- アイフルホームはフランチャイズ店ごとに仕様が異なるので要確認

- 定期点検とメンテナンスを怠らず資産価値を守る

- 将来の二世帯化や賃貸運用など、多彩な活用が可能

- 一括見積もりを活用すれば情報収集の手間を大幅に削減できる

- ローンや補助金制度、税金対策も含めた総合的な検討が大事

あったか住まい案内人よりメッセージ:

「アイフルホームは子育てや安心設計に定評がありますが、比較検討を怠るとオプション費用で予想以上に予算オーバーになることも。

ぜひ、タウンライフ家づくりを賢く使って、あなたの理想の1.5階建てライフを掴んでくださいね!」

▼品質保証と今後の改善

- ライターが声に出して読み、誤解を招く表現や不正確な記述がないかチェック済み。

- ヒートマップ解析を活用し、読者がどのパートで離脱するかを確認して随時記事を改善。

- 建築士や不動産コンサルタントからのアドバイスを受け、最新情報とE-E-A-T強化を図ります。

以上で、本記事のすべてをご紹介しました。

あなたの家づくりが、思い描く理想に近い形で進みますように。

【無料】タウンライフ家づくりで複数社比較をしてみる

→ 今すぐカンタン資料請求はこちら