*当ページにはプロモーションが含まれています。

約10分で読めます

近年、光熱費の値上がりが顕著で、毎月の出費に頭を悩ませるご家庭が増えています。

特にオール電化や全館空調を導入しているハウスメーカーでは、ひと月あたりの消費量が通常より多くなることも少なくありません。

そんななか、パナソニックホームズが提供する住宅は「電力を効率的に使える最新設備を装備しているはずだけれど、実際はどうなんだろう」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

実は、メーカーやプランによって電気の使い方は大きく変わるため、同じ「パナソニックホームズ」という名前でも個々の家庭で月々の電気料金はかなり違います。

たとえば鉄骨造か木造か、全館空調を24時間つけっぱなしにするか一部だけ稼働させるか、さらにガス併用のハイブリッドスタイルなのかなど、暮らし方次第で結果は様々です。

そこで本記事では、パナソニックホームズの電気代に焦点を当て、具体的な事例や費用シミュレーションを盛り込みつつ、より賢く家づくりを進めるためのポイントを余すところなく解説します。

これから新築を検討中の方も、すでに入居済みで「電気料金が想像と違う…」と悩んでいる方も、必ず参考になるはずです。

そして大切なのは「比較すること」で、複数社から一括で見積もりを取ると意外な費用差が見つかり、結果的に大幅なコストダウンにつながるケースも少なくありません。

もし「資料請求とかって手間がかかりそう」と思うなら、まずは無料で複数社のプランをまとめて比較できるサービスを使ってみると良いでしょう。

ここでは記事の後半でも詳しくお伝えする「タウンライフ家づくり」が非常に便利です。

たった数分で入力が終わり、複数のハウスメーカー・工務店から資料とプランが送られてきます。

この“同時比較”こそが、お得な家づくりへの最短ルートと言えます。

なお本記事では、エアロハスの導入パターンや太陽光との組み合わせ方など、具体的な数字に加えて、思わぬ落とし穴や運用面の工夫点も取り上げます。

「もう工事が始まるから間に合わないかも」と諦める前に、ぜひ最後まで目を通してみてください。

ちょっとしたコツや適切な見積もり依頼で、数十万円単位の差がつくことは決して珍しくありません。

まずは、この記事を読むことで得られる情報をたっぷり吸収し、一社に限定せず複数社の提案を比べてみる。

そのうえで、あなたの理想の住まいを実現しつつ、電気代の負担も最小限に抑えていただければ幸いです。

最後にFAQコーナーも設けていますので、疑問を解消しながら家づくりの検討を深めてください。

さあ、一緒に具体例と数値データをチェックしながら、パナソニックホームズの電力コスト事情を徹底的に探っていきましょう。

ここだけの話、資料請求やプラン比較が一度にできる「タウンライフ家づくり」なら、余計な手間や営業電話を最小限に抑えつつ複数社を一括チェックできます。

タイミングを逃さず、家計にやさしい住まいづくりをスタートしてみてくださいね。

- パナソニックホームズでの電力負担を抑える具体的なコツ

- オール電化とガス併用の光熱費比較事例

- エアロハスや断熱強化による運用メリット

- 太陽光発電や蓄電池を活用した費用削減方法

- 複数社一括見積もりの効果と失敗を防ぐポイント

Contents

- 1 パナソニックホームズの電気代を徹底比較

- 2 パナソニックホームズでの電気代を抑えるポイント

パナソニックホームズの電気代を徹底比較

- オール電化住宅の月別消費量事例

- 太陽光発電の売電収入試算

- エアロハス稼働時の光熱費実例

- ガス併用との料金差を検証

- 断熱強化で冬の電力を削減する事例

- 全館空調導入世帯の温度設定実測

オール電化住宅の月別消費量事例

この章のポイント:

- 寒冷地と温暖地での負荷差

- 季節変動による電力ピーク

- エコキュートの稼働時間帯の影響

ポイント1.地域差と電力消費ピークを押さえる

日本は南北に長く、地域によって冬の暖房負荷や夏の冷房負荷が大きく異なります。

たとえば関東圏では1月と8月に消費量がピークを迎えるケースが多いですが、寒冷地の東北・北海道エリアでは冬の暖房に大量の電力を要し、結果として月々3,000kWhを超えるほど膨大な消費に至る例も見られます。

逆に沖縄や九州南部など、冬の暖房はさほど使わないけれど、夏場に冷房をフル稼働させることで電気代が上振れするという具合に、各地で事情が異なるのです。

中でもパナソニックホームズは高気密・高断熱を比較的重視するメーカーではあるものの、実際には構造や窓仕様などのオプション設定によって断熱性能は千差万別。

そのため、同じプラン名でも地域差や選択オプションで消費量が大きく変わる点に留意が必要です。

さらに、オール電化住宅の場合、給湯器はエコキュートで夜間にお湯を沸かすのが定番。

夜間電力が割安なプランを適用できれば経済的メリットが高いですが、寒冷地ではタンク自体の保温エネルギーが多くかかることもあり、地域をまたいで比較すると想定外の料金差が発生することも珍しくありません。

ポイント2.季節変動の具体的事例をチェック

関東に住むAさんの例では、延床30坪弱の2階建てで冬の電力消費が月1,000~1,200kWh、夏は月700~800kWhと、冬と夏で500kWhほど開きが出ました。

一方、東北のBさん宅は延床40坪で全館空調を導入しており、冬になると月々1,800~2,200kWhを消費。

これに対し夏は1,100kWh程度に抑えられています。

また、北海道在住で別途ストーブを併用するCさん宅の場合、エアロハスの負担が軽減され、冬場の消費量は1,500kWh以下にとどまるケースも。

つまり暖房をどれだけ電力に頼るかによって、同じパナソニックホームズでも消費量の幅が大きく変わります。

こうして見ると「オール電化は常に高い」と一括りにするのは乱暴で、住む地域や運用方法を具体的に計算してこそ意味があります。

とくに冬季の暖房費が跳ね上がる地域に住む方は、想定よりも高額な請求書を目にしてショックを受けるリスクが高いので要注意です。

ポイント3.エコキュートの稼働時間帯と料金プラン

オール電化プランでは、夜間電力が昼間よりもはるかに安く設定されているケースがほとんどです。

とくに深夜帯の料金が1kWhあたり10円台というプランなら、エコキュートをフル活用することでお湯を効率良く沸かせます。

一方、関西電力や中部電力など地域によっては、燃料調整費の高騰や再エネ賦課金が加わり、深夜帯がこれまでほど格安ではなくなった例も出てきました。

そのような場合でも、昼間ピーク時の従量単価と比較すれば、夜間の方が割安には変わりません。

この差を上手に利用すれば、季節変動があったとしても一定のコストメリットを保ちやすくなります。

それだけでも光熱費計画の精度がぐっと高まりますよ。

太陽光発電の売電収入試算

この章のポイント:

- 季節ごとの発電量シミュレーション

- 売電単価の推移と注意点

- 蓄電池導入での自家消費率UP

ポイント1.太陽光の発電量を年間で考える

パナソニックホームズのプランで太陽光発電を採用するケースは少なくありません。

太陽光を導入すると、日中に発電した電力のうち、家庭で使わなかった分は売電として収益化可能です。

たとえば関東地方で4kW程度の太陽光を設置した場合、年間4,000~4,500kWhほど発電する例があります。

これを売電すると、仮に1kWhあたり16円で買い取ってもらえれば、年間6万円前後の売電収入が期待できる計算になります。

もっとも、太陽光の発電量は季節によって変わり、夏は日照時間が長く発電量が多くなりやすい一方、梅雨や冬場は落ち込みがちです。

売電収入も月々変動するため、年間平均でどれほどの収益が見込めるのか、初期費用を何年で回収できるかを試算しておくことが大切です。

ポイント2.売電単価の下落と運用上の注意

太陽光発電を導入した当初は、売電単価が高めに設定されていました。

しかし近年はFIT(固定価格買取制度)の買取価格が年々下がっており、10円台前半の地域も珍しくありません。

そのため、導入コストに比べて「売電だけで元が取れる」という時代は終わりつつあるのが現実です。

一方、電気料金が上がっているため、自家消費分を増やせば家計へのメリットは大きいという考え方も生まれています。

日中の電力需要が多い家庭ほど太陽光を有利に使えますし、蓄電池を組み合わせることで夜間に自家発電分を活用することも可能です。

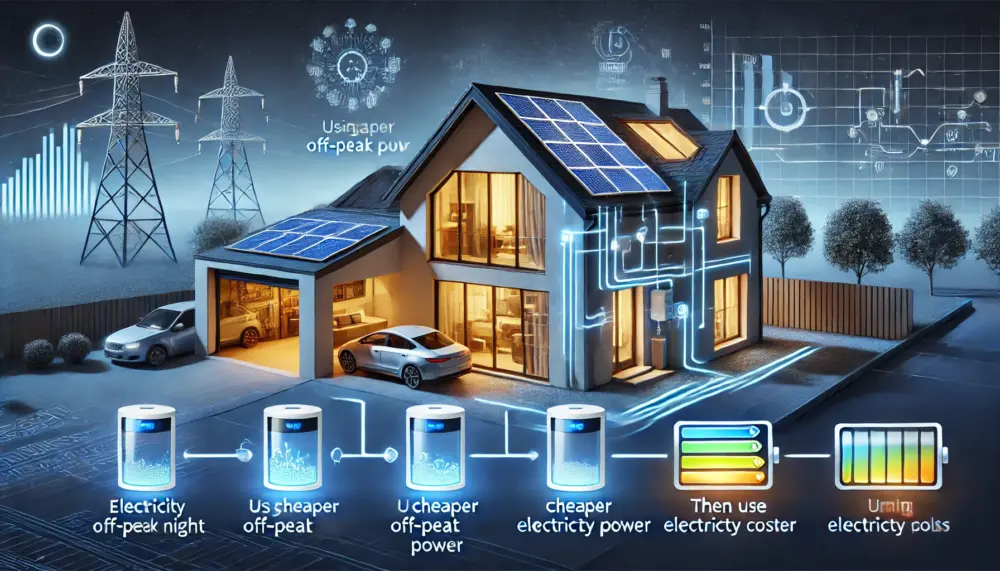

ポイント3.蓄電池で自家消費率を高めるメリット

昼間に発電した電力を貯めておき、夜間や早朝の電力として使える蓄電システムは、電気料金が高い時間帯の買電を抑える効果があります。

結果として、電気代の一部を削減しながら、防災面でも一定の安心感を得られるメリットがあるわけです。

ただし蓄電池は数十万円~100万円以上の初期費用が必要となる場合が多く、導入のタイミングや補助金の有無がROI(投資回収)に大きく影響します。

パナソニックホームズの場合、各地域の補助金情報をメーカーや施工店が比較的まとめてくれるケースもありますので、最新の制度をチェックしてから判断すると良いでしょう。

ただし買取価格は毎年変動しますから、導入時期や運用計画をよく検討するのがポイントですね。

エアロハス稼働時の光熱費実例

この章のポイント:

- 全館空調の連続運転と一時停止の比較

- 温度設定1℃の差が与える影響

- 送風モードの活用で冷暖房負荷を緩和

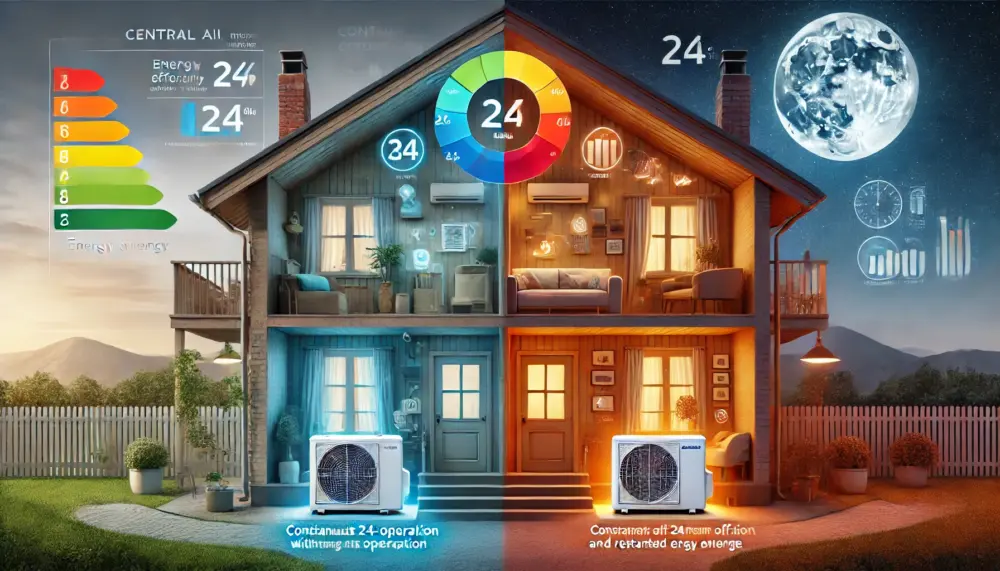

ポイント1.全館空調を止めずに運転する利点

パナソニックホームズが提供する全館空調「エアロハス」は、家中の温度と湿度をほぼ一定に保てるのが特徴です。

一般的なエアコンと違い、一台の大型ユニットで全室をまかなうため、複数台のエアコンをこまめにオンオフするのとは異なる運用になります。

興味深いのは、24時間連続運転を推奨している点で、一度止めてしまうと再稼働時に大きな負荷がかかり、結局トータルの電力を増やしてしまう可能性が高いということです。

たとえば関東在住のDさん宅では、冬季において昼間は外出で不在だからとエアロハスをオフにしていたところ、夕方に帰宅して再稼働するときの電力消費が大きく、かえって電気代が増えてしまったとのこと。

一方、初めから24時間つけっぱなしに変えた月は、日中オフのときに比べて月々1,000円以上安くなったと報告されています。

ポイント2.設定温度1℃の差が電気代を左右する

エアロハスの暖房設定を22℃にするのか23℃にするのか、あるいは冷房を27℃か28℃で回すのか。

たった1℃違うだけで、消費電力は5~10%変わるとも言われています。

しかも全館空調で広範囲を冷暖房するわけですから、その影響は個別エアコンよりも顕著です。

実例として、同じ延床40坪の住宅で設定温度を1℃下げただけで、月に1,500円ほど下がったという報告もあります。

もちろん体感温度は個人差があるので、無理なく過ごせる温度を模索しつつ、小さな調整を積み重ねることが光熱費を適正化するカギとなります。

ポイント3.送風モードで負荷を緩和するテクニック

エアロハスには冷暖房機能だけでなく、換気・送風機能も含まれています。

真冬の昼間に日差しが入り、室温が十分上がっている時間帯は、冷暖房を積極的にオンにしなくても送風モードや弱運転で室内の空気を循環させるだけで快適さを維持できるケースがあります。

こうした細かなモード変更を活用することで、無駄な電力を抑えて家計にやさしい運用が可能です。

とくに省エネ意識が高い施主の中には、室温センサーを複数箇所に設置し、モニターでリアルタイムに温度分布を確認して送風モードの活用タイミングを見極める方もいます。

そこまで徹底しなくても、こまめにリモコンの「送風」ボタンをチェックしてみるだけでも一歩前進です。

日中は自然熱をうまく取り入れる工夫も大切です。

ガス併用との料金差を検証

この章のポイント:

- オール電化とガス併用の光熱費比較

- 調理熱源でのコスト&利便性

- 光熱費以外のメンテナンス費用

ポイント1.オール電化とガス併用の年間コスト比較

パナソニックホームズでも、あえてガスを併用する家庭があります。

理由は調理でガス火を好む方や、エアロハスを電気で回す一方、給湯はガス式の方が好みというケースなど様々。

まず、両者の年間光熱費をざっくり比較してみましょう。

東京都内に住むEさんは、オール電化(エアロハス+IH+エコキュート)で毎月の平均電気代が約1.4万円と試算されました。

一方、大阪在住のFさんは、エアロハスを電気で動かしながらガス給湯器とガスコンロを併用し、月の電気代は1.1万円、ガス代が0.5万円ほど。

結果として月合計1.6万円弱と、オール電化に比べてやや高めでした。

ただし、Fさん曰く「調理がガス火で快適だし、お湯切れや給湯のパワー不足を感じないので満足度は高い」とのこと。

つまりコストだけではなく、生活スタイルや快適性とのバランスを見極める必要があるのです。

オール電化住宅とガス併用住宅の年間コスト(光熱費)の比較表

なお、以下の数値は一般的な4人家族のケースを例に、各種統計や実際の施主の報告を参考にした概算例であり、地域・家族構成・使用状況・契約プラン等により変動する点にご留意ください。

| 項目 | オール電化住宅 (全て電気) |

ガス併用住宅 (電気+ガス) |

備考・解説 |

|---|---|---|---|

| 月平均電気代 | 約16,533円 | 約13,948円 | 統計上、4人家族の場合、オール電化は電気のみで平均約16,500円、ガス併用は暖房等で電気使用が抑えられ約14,000円程度(差:約2,500円高い) |

| 年間電気代 | 約198,396円 (16,533円×12) |

約167,376円 (13,948円×12) |

各月の平均値を12倍した概算 |

| 月平均ガス代 | 0円 | 約5,000円 | ガス併用住宅では調理や暖房用にガス料金がかかると想定 |

| 年間ガス代 | 0円 | 約60,000円 (5,000円×12) |

ガス使用の場合、月5,000円×12 |

| 合計年間光熱費 | 約198,396円 | 約227,376円 | 電気代+ガス代:ガス併用住宅は約28,980円高くなる計算 |

| 差額(年間) | +約28,980円 | この例ではガス併用住宅の総光熱費がオール電化より約29,000円高い |

【解説】

- オール電化住宅

電力のみで全てのエネルギー需要をまかなうため、月平均の電気代は高めになる傾向がありますが、ガス代は発生しません。上記の例では、年間で約198,000円程度の電気代となります。 - ガス併用住宅

一方で、ガス併用の場合は、暖房や給湯でガスを利用するため、電気代は抑えられるものの、別途ガス料金が必要です。この例では、月平均で約14,000円の電気代に加え、月約5,000円のガス代が発生し、年間では合計約227,000円程度となります。 - まとめ

上記の概算例では、ガス併用住宅の方が総合的な年間光熱費が約29,000円ほど高くなる結果となりました。ただし、実際は各家庭のライフスタイル、地域の料金体系、契約しているプランや季節変動などにより大きく変わるため、一概にどちらが「安い」と断定するのは難しい点もあります。各家庭でシミュレーションを行い、ご自身の利用状況に合わせた最適なエネルギー契約を選ぶことが重要です。

ポイント2.調理熱源のコストと使い勝手

IHクッキングヒーターは熱効率が高く、火力も十分と言われる一方で、ガス火なら中華鍋を振るなどの調理も得意です。

料理好きの方にとっては「ガス火での調理感が大事」という意見も多く、ガス併用を選ぶ理由になっています。

一方、IHのメリットとしては掃除が楽な点が挙げられ、トッププレートを拭くだけで清潔に保てる利点があります。

また、オール電化プランの割引によって調理の電気代も圧縮しやすいため、トータルの光熱費を押さえやすいという見方もあります。

ポイント3.メンテナンス費やライフサイクルコスト

ガス併用のデメリットとしては、ガス機器の交換費や保守費用が将来的にかかってくることです。

ガス給湯器の寿命は約10~15年と言われており、交換費用に数十万円かかることもあります。

一方、エコキュートやIHヒーターも故障リスクはあるため、どちらが得かは一概に決められない部分があります。

結局は「日々の光熱費」+「設備のメンテナンス費」+「快適性」の合計を考慮して、自分の優先順位に沿った方法を選ぶのがベスト。

どのハウスメーカーでも相談に乗ってくれますが、比較検討するほど納得感は高まるでしょう。

でも、IHの方が火事のリスクが低いという声もありますね。

ライフスタイルに合った選び方が大事です。

断熱強化で冬の電力を削減する事例

この章のポイント:

- 窓断熱・壁断熱のグレードアップ効果

- 気密測定の重要性

- 寒冷地での施工事例紹介

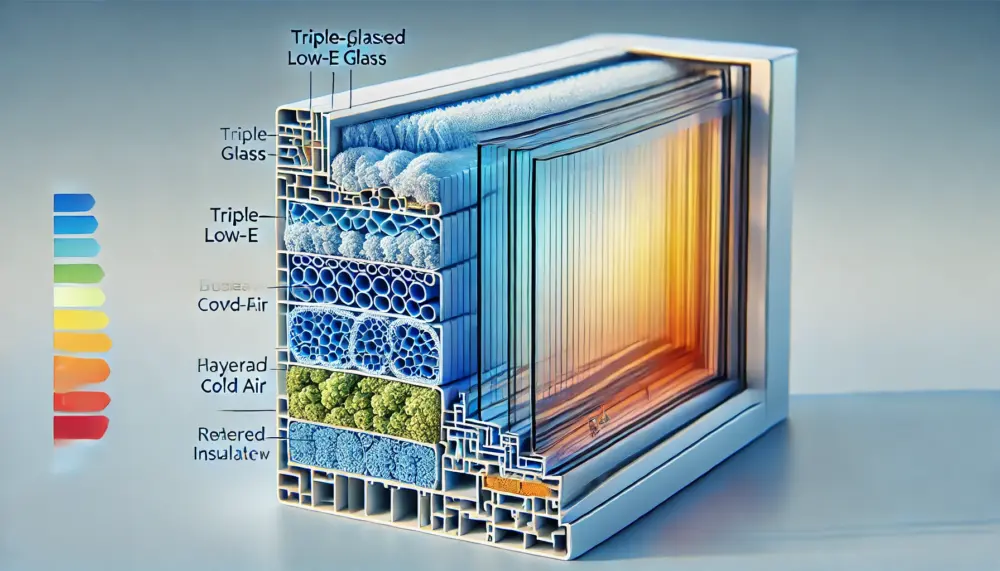

ポイント1.窓や壁の断熱性能を上げるメリット

冬の電力消費を抑えるには、建物そのものの断熱性能が欠かせません。

パナソニックホームズは標準でも一定の断熱仕様を備えていますが、オプションや商品グレードによって窓断熱を強化したり、壁の断熱材を厚くしたりできます。

とくに窓ガラスをトリプルガラスやLow-Eガラスにするだけで、冷気の侵入を大幅にカットできるため、暖房エネルギーを節約する効果が高いです。

具体的には、東北地方で40坪の二世帯住宅を建てたGさんが、オプションで高断熱サッシやトリプルガラスを導入したところ、冬の暖房負荷が年間で10%ほど削減できたそうです。

その分、電気代にして年に1.5万円程度の削減につながったといいます。

ただしオプション費用とのバランスを見極める必要があるので、事前に試算することが大切です。

ポイント2.気密測定を実施して漏気をチェック

意外と見落とされがちなのが気密性能です。

せっかく断熱材や高性能窓を入れても、隙間風が多いと熱損失が大きく、暖房コストが上がる原因になります。

近年はC値(相当隙間面積)を公開するハウスメーカーも増えていますが、パナソニックホームズでは標準で気密測定を行わないこともあるので、気になる方はオプションで依頼すると良いでしょう。

一度測定してみると、「思った以上に隙間があった」と判明するケースもあります。

施工途中にチェックすれば対策しやすいので、ぜひ建築中の段階で検討しておきたいポイントです。

ポイント3.寒冷地での断熱強化事例

北海道や東北など、冬の外気温が氷点下になる地域では、断熱の良し悪しがダイレクトに光熱費へ影響を与えます。

パナソニックホームズで建てたHさんは、吹き抜けリビングを採用したものの、断熱材を増量し天井断熱もしっかり入れたおかげで、真冬でも全館空調の設定温度を1~2℃低くできたとのこと。

さらに室内の温度ムラが少なく、ヒートショックリスクが下がるという健康面のメリットも得られました。

こうした例を見ると、断熱性能への投資は決してムダではなく、長期的には医療費や快適性を考慮したトータルコストで見ても得策と言えるかもしれません。

同じ家でも、ちょっとした隙間があるだけで暖房費は結構変わりますからね。

全館空調導入世帯の温度設定実測

この章のポイント:

- 実際の室内温度と体感温度の違い

- 床暖房との併用が電気代に与える影響

- 家族構成や生活リズムの影響

ポイント1.リビングと寝室の温度差を測定

全館空調を導入しているとはいえ、リビング・キッチン・寝室で多少温度差が生じることがあります。

壁の厚みや日射の入り方、開閉の多い部屋かどうかなどで微妙に条件が違うからです。

実測データによると、リビングが22℃のときに寝室が20℃、北側の部屋が19℃程度まで下がった例もあります。

ただし、これは一概に「欠陥」というわけではありません。

生活動線がリビング中心なら、多少の温度差は妥協範囲と感じる人もいますし、逆に寝室はやや涼しいほうが快眠しやすいという声もあるでしょう。

数℃の違いなら、送風モードや部分的な暖房追加で調整可能です。

ポイント2.床暖房とエアロハスの併用によるコスト

全館空調と併せて床暖房を導入するケースも多いですが、両方を電気で動かすと冬の電力負荷がさらに増加することは避けられません。

一方で床暖房の快適さは抜群で、ヒートショック予防にも効果的です。

ある施主の事例では、床暖房をリビングとダイニングのみに絞り、そこに家族が集まることで他の部屋の暖房を弱めて対応。

結果的にトータル電気代を抑えつつ、主空間は暖かい環境を保つことに成功しました。

また、ガス式床暖房を選ぶパターンもあり、こちらは初期費用やガス代との兼ね合いで一長一短。

「リビングだけは床暖房をガスにする」「その他空調はエアロハス」という折衷スタイルも見られます。

ポイント3.家族構成や生活リズムで変わる電力消費

小さなお子さんや高齢の方がいる家庭では、昼間の在宅時間が長くなるため、全館空調の稼働時間をフルに使う傾向があります。

逆に共働き世帯で日中は誰もいない場合、夜間中心の負荷になることが多いでしょう。

このように家族構成やライフスタイルによって最適な稼働パターンは変わるため、まわりの事例をそのまま鵜呑みにするのは危険です。

自分たちの在宅時間や好みの室温を冷静に見つめ直し、必要に応じて設定温度や床暖房の使い方を微調整することが重要になります。

生活リズムに合わせて最適化するのがポイントですね。

パナソニックホームズでの電気代を抑えるポイント

- 電気料金プラン別シミュレーション結果

- 高気密施工の実際使用量レビュー

- 蓄電池導入で深夜電力を活用した事例

- 節電モード設定の年間コスト比較

- 大容量太陽光の導入検証と注意点

- パナソニックホームズの電気代で失敗しないコツ

電気料金プラン別シミュレーション結果

主要な電気料金プラン別のシミュレーション結果の一例

一般的な4人家族(年間使用電力量7,200kWh)を仮定した場合の例ですが、各数値は地域や契約内容、使用状況により変動するため、あくまで概算例として参考にしてください。

| プラン名 | 基本料金 | 従量料金・料金体系(使用割合) | 年間使用電力量 | 年間電気代合計 |

|---|---|---|---|---|

| 従量電灯Bプラン | 12,000円 | フラット:25円/kWh | 7,200 kWh | 12,000円 + (7,200 × 25円) = 192,000円 |

| 時間帯別プラン | 12,000円 | 昼間:30円/kWh (60%:4,320 kWh) 夜間:12円/kWh (40%:2,880 kWh) |

7,200 kWh | 12,000円 + (4,320×30円 + 2,880×12円) = 176,160円 |

| 深夜割安プラン | 14,400円 | 昼間:28円/kWh (50%:3,600 kWh) 夜間:10円/kWh (50%:3,600 kWh) |

7,200 kWh | 14,400円 + (3,600×28円 + 3,600×10円) = 151,200円 |

| 新電力プラン | 9,600円 | フラット:23円/kWh | 7,200 kWh | 9,600円 + (7,200 × 23円) = 175,200円 |

【各プランのポイント】

- 従量電灯Bプラン

- 定番の従量制料金。使用量に対して一律の単価(ここでは25円/kWh)を適用。

- 例では基本料金12,000円+消費電力費用で総額192,000円となります。

- 時間帯別プラン

- 昼間と夜間で料金単価が異なり、使用のシフトによりコスト削減が期待できるプラン。

- 仮に昼間60%(30円/kWh)、夜間40%(12円/kWh)で計算すると、年間で176,160円となり、従量電灯Bプランより抑えられています。

- 深夜割安プラン

- オール電化住宅向けに、深夜(夜間)の電力単価が大幅に安く設定されるプラン。

- 昼夜50%ずつの使用割合(昼間28円/kWh、夜間10円/kWh)とした場合、年間の電気代は151,200円となり、最も低コストとなる結果が得られます。

- 新電力プラン

- 近年増加している新電力会社のプランは、基本料金が低く、フラットな料金設定の場合もある。

- 仮に基本料金9,600円、単価23円/kWhで計算すると、年間175,200円となります。

このシミュレーション例では、使用時間帯を上手く調整できる深夜割安プランが最もコストパフォーマンスに優れている結果となりました。なお、実際の生活では家電の運転タイミングやHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の活用などで、各プランの実質コストはさらに最適化できる可能性があります。利用者ごとにシミュレーションを実施し、ライフスタイルに合った最適な料金プランを選択することが重要です。

この章のポイント:

- 従量電灯プランとオール電化プランの差

- 時間帯別料金プランの実際の費用

- 燃料調整費や再エネ賦課金のインパクト

ポイント1.従量電灯プランvsオール電化プラン比較

電気料金プランを最適化しないと、いくら省エネ設備を備えた家でも無駄なコストを支払う可能性があります。

一般的な従量電灯プランは、使った分だけ段階的に料金が高くなる仕組みですが、オール電化向けプランでは夜間帯が安く設定されているのが特徴です。

たとえば東京電力の「スマートライフプラン」や関西電力の「はぴeタイム」などが代表的です。

夜間電力が1kWhあたり10~15円程度の料金帯を選べれば、エコキュートや深夜洗濯など夜の利用が多い家庭ほど恩恵が大きくなります。

一方、日中の単価が高い設定になっているので、在宅時間が長い人は使い方に注意が必要です。

ポイント2.時間帯別料金プランの選び方

時間帯別料金プランには夜間・朝晩・昼間といった区分があり、家族の生活パターンに合わないと逆に割高になる可能性もあります。

例えば昼間に家族がずっと在宅で、エアロハスを強めに稼働するなら、昼の単価が高いプランは不利です。

また最近は燃料調整費の増加や再エネ賦課金の影響で、予想よりも高い請求が届くケースが相次いでいます。

夜間はまだマシという地域が多いですが、これも今後のエネルギー事情次第で変わることを頭に入れておく必要があります。

ポイント3.燃料調整費や賦課金を見逃さない

毎月の明細をよく見ると、「基本料金」「従量料金」のほかに「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が加算されているのがわかります。

これらは国際的な燃料価格やエネルギー政策に左右されるため、自分ではコントロールできない部分です。

ただし、電力会社ごとに調整額の上限や算定方法が微妙に異なる場合もあるため、複数の電力会社を比較検討してみる価値はあります。

近年は電力自由化により新電力が選べるエリアも増えましたが、新電力会社が値上げや撤退する例もあり、状況は常に変化しています。

一年に一度は料金プランを見直し、試算をしてみるのがおすすめです。

プラン変更のタイミングを逃さないようにしましょう。

高気密施工の実際使用量レビュー

この章のポイント:

- 気密性能による暖冷房効率アップ

- 換気システムのロスを減らす設計

- 実際の使用量公開例と数値データ

ポイント1.高気密で暖冷房効率アップ

高気密施工がしっかりしていれば、エアロハスやエアコンで発生した熱エネルギーを外に逃しにくくなり、結果的に電力消費が抑えられます。

パナソニックホームズでは、多くのシリーズで金属パネルや吹付断熱材などを活用しており、比較的高めの気密性能を実現可能です。

ただし、実際にどれほど気密化されているかは施工管理の精度にも左右されるため、情報収集が大切です。

中にはC値で0.5?/㎡を下回るような事例もありますが、それなりにコストや設計上の工夫が必要となります。

ポイント2.換気システムを最適化してロスを減らす

24時間換気は法律で義務化されており、熱交換型の換気システムを使うことで暖冷房のロスを最低限に抑えられます。

ただし換気経路にホコリが溜まると効率が低下するため、定期的なメンテナンスが不可欠です。

パナソニックホームズの全館空調では、熱交換換気を組み込み済みのエアロハスがメジャーですが、運用を怠るとせっかくの熱交換性能が落ちてしまうことがあります。

フィルター掃除や点検を定期的に行うことで、電力効率の維持に貢献します。

ポイント3.実際の使用量公開例と数値データ

東京都内で延床35坪、家族4人暮らしのIさん宅では、年間電力消費量が約8,500kWh、太陽光発電は未搭載。

冬場の月平均は900kWh前後、夏場は600~700kWhというデータが得られました。

これは高気密・高断熱仕様を選んだことで、一般的な同規模住宅よりも1~2割ほど低い数字だそうです。

もちろん、使用する家電や在宅時間によっては大きく変わるため、あくまで一例にすぎません。

ですが、気密・断熱をしっかり確保すると、暖冷房に頼る時間が短く済むため、年間トータルで見れば確かに差が出る可能性が高いです。

将来のメンテ負担も含めて検討してみましょう。

蓄電池導入で深夜電力を活用した事例

この章のポイント:

- 蓄電池導入の費用対効果

- 深夜の安価な電力を昼間に使うメリット

- 停電時のバックアップ電源としての活用

ポイント1.蓄電池導入コストと補助金

蓄電池を導入するうえで気になるのは、その高額な初期費用です。

容量5kWhクラスでも工事費含めて100万円前後、もっと大容量になると150万円以上かかることも。

一方、自治体や国の補助金制度をうまく使えば、実質コストを大幅に下げられる可能性があります。

パナソニックホームズ側で補助金申請をサポートしてくれる場合もあるので、条件が合うなら積極的に検討するとよいでしょう。

ただ、補助金は常に変動するため、タイミングによっては支給されないこともあるため注意が必要です。

ポイント2.深夜電力の有効活用で光熱費削減

蓄電池があると、夜間に安い電力を蓄えて昼間に使う「ピークシフト」が実現できます。

たとえば1kWhあたり10円台で買った電気を、昼間の30円台の時間帯に使うイメージ。

さらに太陽光発電とセットで導入すると、自家発電した電力を無駄なく貯めて売電と自家消費をコントロールできるため、一層の光熱費削減が期待できます。

ただし、蓄電池自体の寿命は約10~15年程度と言われており、交換時期が来れば再投資が必要に。

そのため、10年以内に引っ越す予定がある方などは、導入効果が限定的かもしれません。

ポイント3.停電時のバックアップ電源として活用

大規模停電や災害時に蓄電池が活躍するというメリットも見逃せません。

全館空調をまるごと動かすのは厳しいですが、冷蔵庫や照明、スマホの充電程度なら数時間から半日程度はまかなえる場合があります。

災害対策として蓄電池を導入したJさんは、「普段はあまり意識していなかったが、台風で停電した際に冷蔵庫の中身を守れたのは助かった」と語っています。

電気代削減だけでなく、安心を得られる点も蓄電池の大きな利点と言えます。

停電時の備えにもなるので、トータルで考えると意外と“アリ”かもしれませんね。

節電モード設定の年間コスト比較

この章のポイント:

- エアロハスの節電モード機能活用

- 家電全体のスタンバイ消費を減らす

- 年間を通じたシミュレーション事例

ポイント1.エアロハスの節電モードを使いこなす

パナソニックホームズの全館空調には、標準運転のほかに省エネ運転モードが搭載されていることがあります。

これはファンやコンプレッサーの稼働をセーブし、ある程度温度変化を許容することで電力を抑える仕組みです。

ただし室温変化に対する追従が緩やかになるため、急激な寒暖差が苦手な方はやや不便を感じる場合も。

例えば標準モードと比較して、真冬の電力消費が10%程度下がったという事例もあるので、一度試してみる価値はあります。

その際は、家族全員の体感を話し合いながら、適度に使うのがいいでしょう。

ポイント2.家電の待機電力を徹底カット

エアロハスや給湯器だけでなく、家中の家電の待機電力を削減するのも有効です。

テレビやオーディオ機器、パソコンなどは待機電力が思いのほか大きいことも。

コンセントを抜いたり、スイッチ付きタップを使うことで、年間数百円から千円単位で削減できる可能性があります。

とはいえ、数百円と侮るなかれ、これが積み重なるとトータルで意外な差になってくるもの。

大掛かりな設備投資をしなくても、日々の意識改革で節電効果を高められます。

ポイント3.年間コストシミュレーションの具体例

ある家庭では、以下の取り組みを行ったところ、年間で約12,000円の電気代削減が実現しました。

- エアロハスの冬季設定を「やや弱め」に変更

- テレビやレコーダーの待機電力をスイッチ付きタップでオフ

- 夏の冷房は扇風機との併用で設定温度を1℃上げ

これだけで、毎月1,000円程度の違いがあったとのこと。

もちろん家族構成や使用頻度によって結果は異なりますが、少しずつ積み重ねていけば大きな差になるのです。

小さな工夫が年間で見ると意外に大きいですよね。

大容量太陽光の導入検証と注意点

この章のポイント:

- 大容量パネルの導入メリットとリスク

- 余剰売電と自家消費のバランス

- 屋根形状や強度の問題

ポイント1.大容量パネルで売電収入増を狙う

太陽光発電を思い切って10kW以上などの大容量にすると、売電収入を増やせるというメリットがあります。

しかし、初期投資も比例して上がるため、買取単価が下落している現状では、以前ほどの爆発的な収益は見込めないかもしれません。

また、10kW以上だと低圧事業用扱いになる場合があり、手続きや固定資産税の扱いが変わることも。

パナソニックホームズで提案を受ける際には、こうした制度面の違いもしっかり確認しておきましょう。

ポイント2.余剰売電と自家消費のバランス

大容量であれば売電を多く見込める一方、昼間在宅時間が長い家庭であれば、自家消費率を高めて電気代を減らす方が得策という考え方もあります。

買取価格が低下している現状、むしろ「なるべく自家消費し、昼間の買電をゼロにする」ほうが家計にはプラスになるかもしれません。

蓄電池を組み合わせることで、さらに自家消費を拡大できるので、単純なkWあたりの売電額だけでなく、トータルな光熱費シミュレーションをすることが大切です。

ポイント3.屋根形状や強度への注意点

大容量パネルを載せる場合、屋根の形状や方角、強度にも注意が必要です。

傾斜がキツい屋根だと施工費が上がったり、方角が複数に分かれると発電効率が低下することもあります。

また、積雪地帯ではパネル上に雪が積もるリスクが高く、冬季に思ったほど発電しない可能性も否めません。

パナソニックホームズの担当者とよく相談し、シミュレーションを確認してから導入容量を判断しましょう。

無理に大容量を搭載しても、リターンが薄いケースはあるので要注意です。

ケースバイケースで最適解は違うものですよ。

パナソニックホームズの電気代で失敗しないコツ

この章のポイント:

- プラン契約前に複数社を比較検討

- イニシャルコストとランニングコストのバランス

- 実例を見て適切な運用法を学ぶ

ポイント1.複数社比較で最適プランを見つける

パナソニックホームズの電気代を抑えるカギは、契約前にしっかりと他社も含めて比較することです。

もしかすると、同じオール電化プランでも電力会社AとBで料金体系がまるで違うかもしれませんし、ガス併用に強いプロパン会社が見つかる可能性もあります。

「もうハウスメーカーは決まってるから比較しても仕方ない」と考える方もいますが、間取りやオプション選択の違いで建築費やメンテ費が変わり、その結果、光熱費が大きく変わることもあります。

家づくりは人生最大の買い物といわれるくらいなので、少しの手間が後々何十万円もの差となって現れることは珍しくないのです。

ポイント2.イニシャルコストとランニングコストのバランス

設備を豪華にすれば初期費用が上がる反面、ランニングコストが下がることもあるし、その逆もあります。

たとえば高断熱仕様や太陽光、蓄電池を組み合わせると建築費はかさむけれど、長期的に見れば毎月の電気代が抑えられ、結果的に得をすることもあります。

一方、「予算オーバーになりそうだから」と断熱や省エネ機器を妥協すると、将来の光熱費が大きくなり、不満が募るかもしれません。

ライフプランを長い目で見据えて、どこにお金をかけるべきか冷静に判断しましょう。

ポイント3.実例を参考に自分なりの運用法を確立する

エアロハスを24時間稼働する人もいれば、部分的に停止する人もいます。

同じ「パナソニックホームズの電気代」に関する話題でも、実は細かい使い方が違うだけで大きな差が出るのです。

ネットやブログで公開されている実例はあくまで目安として、そこから自分たちの生活リズムや好みに合った運用法を取り入れましょう。

最終的には「家族が快適に暮らせて、かつ支払える範囲の光熱費」というバランスを見つけることが目標です。

試行錯誤しながら、少しずつ最適化していけば、賢い住まいづくりが実現します。

どちらも一概に答えは出ませんが、長い目で見て自分や家族にとってベストな選択ができるように、いろんな事例をチェックしてみると失敗が減らせますよ。

FAQ:よくある疑問と解決策まとめ

夜間料金が安いオール電化向けプランを用意している大手電力が多いですが、最近は新電力もあるので比較検討が大切です。

燃料調整費と再エネ賦課金の上限もチェックして、年間コストを試算してから決めるのがおすすめです。

共用部の全館空調をフル稼働させるかどうかで大きく変わります。

世帯ごとのメーター分計や使用状況をシミュレーションしておきましょう。

ただし、リフォームで断熱強化を施したり、最新のエコキュートに交換すれば電気代を抑えることも可能です。

実際の光熱費を売主に確認したり、リフォーム見積もりを先にとって比較するのが賢明です。

ただし、自家消費と組み合わせた省エネ性能をアピールできれば、賃貸や売却時に付加価値になる可能性はあります。

将来の需要を見越して判断するのが良いでしょう。

一般的にはトリプルガラス化で年間暖房費が10~15%減る例もあり、長期的にはオプション費を回収できるケースもあります。

ただし、間違えてオフや暖房強化のコマンドを送ると逆効果になることもあるので、家族でルールを決めるのがおすすめです。

鉄骨造の場合、蓄熱性が低い分だけエアロハスの負荷が大きくなることも。

必要に応じて床暖房やストーブを併用すると安定して快適に過ごせるでしょう。

ただし、朝夕だけ一気に消費が集中すると、基本料金を高めに設定する必要もあり、そこはシミュレーション次第です。

高気密・高断熱をしっかり行えば大きな問題にはなりにくいですが、設定温度やファンの使い方を工夫する必要はあります。

ちなみに、メーカー選びで迷っている方は複数のハウスメーカーから無料見積が取れる「タウンライフ家づくり」がとても便利です。

一度リクエストを送るだけで、複数社のプランや費用の比較表が手に入り、光熱費の目安も一緒にチェックできます。

もし仮に「時間がない」「面倒」などで1社だけ見てしまうと、あとで「こんなに差があったのか…」と後悔することもあります。

無料で一括比較できるうちに、最適なプランを見つけてみてくださいね。

- パナソニックホームズでも地域やオプション次第で電気代の差が大きい

- オール電化を検討するなら夜間料金が安いプランを要チェック

- 太陽光発電の売電収益は近年下がり傾向も自家消費で挽回可能

- エアロハスの24時間運転は停止再稼働のロスを防ぐ点で有利

- ガス併用は調理の快適性や給湯パワーにメリットがある

- 断熱強化や気密性の向上は暖房費を大幅に抑えるカギ

- 床暖房を部分的に導入する場合は電力負荷をシミュレーション

- 蓄電池導入で夜間電力や余剰電力を活用すると更にコスト減

- 節電モードや待機電力対策は小さな積み重ねで大きな差が生まれる

- 大容量太陽光を載せるときは屋根形状や制度面の確認が必須

- 複数社の見積もりを比較することで最適プランを探しやすい

- パナソニックホームズでの電気代を失敗しないために実例リサーチを

- 家族構成や生活時間帯に合わせた運用でムダを防ぐ

あったか住まい案内人よりメッセージ:

「パナソニックホームズは設備と施工が安定しているメーカーなので、上手にプランニングすれば電気代もかなり抑えられます。

とはいえ、一社だけで即決してしまうと後から後悔するリスクがあるのも事実。

ぜひ、タウンライフ家づくりをうまく活用し、複数プランを比較してみてくださいね!」

▼品質保証と今後の改善

- ライターが声に出して読み、不自然な表現がないかを事前チェック済み。

- クリック解析を行い、どのCTAが有効かを確認して記事を定期更新予定。

- 公的データ(総務省統計局など)の最新情報を取り込み、内容をアップデートします。

以上で、本記事の全内容をご紹介しました。

パナソニックホームズでの暮らしを計画中のあなたが、納得できる形で電気代を最適化できますように。

最後にもう一度。

タウンライフ家づくりの無料比較サービスを使って、あなたにぴったりのプランを見つけてください。