約10分で読めます

ここ数年、都市部を中心に屋上を有効活用する住宅が急増しています。

その中でも「ヤマト住建の屋上庭園」に興味を持たれる方は多いのではないでしょうか。

コロナ禍を経て“おうち時間”がより大切になり、少しでも住まいを快適に、そして豊かにしたいと願う人が増えています。

実は、国土交通省の調査によると令和4年時点で全国の屋上緑化面積は合計597ヘクタール以上に達し、今もなお増加を続けているのです。

とはいえ、「本当に雨漏りは大丈夫?」「メンテナンスが大変じゃない?」といった疑問も絶えず、導入を迷う声も聞こえます。

本記事では、ヤマト住建が開発した屋上の緑化技術や断熱・防水へのこだわりを徹底検証しつつ、実際の事例や失敗談、さらに家族構成別の活用方法など、多面的に掘り下げます。

そして、何よりも大切な“費用とプラン比較”についても詳しく解説。

気軽に複数メーカーへ一括依頼できる方法や、補助金などを活用する具体的なアクションもお伝えします。

そこで登場するのが「複数社の一括無料見積もり」を簡単に試せるタウンライフ家づくり。

家づくり全般におけるプラン検討を効率化し、総額を抑えるためにも非常に役立ちます。

「屋上庭園を実現したいけど予算が限られている」「他社と比較したい」という方にぴったりのサービスです。

この記事を最後まで読めば、ヤマト住建が誇る屋上リビングの強み・弱みを把握できるだけでなく、自分たちのライフプランに合ったカスタマイズが見えてきます。

10年以上の販売実績を持つ企業だからこその安心感から、最新事情で語られるコストダウン策まで、一挙に情報を網羅。

最後にはFAQコーナーや、失敗しがちな落とし穴の回避方法もまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。

では早速、これから始まる本編をのぞいてみましょう。

あなたの家族に合う最高の屋上空間づくり、そして賢い見積もり比較のやり方を掴んでいただければ幸いです!

★CHECK★

「あちこち比較は面倒…」と感じる方は、タウンライフ家づくりを使えば一括プラン作成・無料見積もり依頼がサッとできます。

ぜひお試しください。

- ヤマト住建が手がける屋上庭園の特徴

- 防水と断熱性能の具体的データ

- 家族構成別の活用事例と費用対策

- メンテナンスや定期点検の重要ポイント

- 複数メーカー比較でコストを抑えるヒント

Contents

- 1 ヤマト住建の屋上庭園を徹底検証

- 2 ヤマト住建で屋上庭園を検討する際のポイント

ヤマト住建の屋上庭園を徹底検証

- 市場動向と施工実績の具体データ

- 防水・断熱技術の要点と事例

- ヒートアイランド対策に役立つ実例比較

- 家族向けメリットと活用シーン

- メンテナンス頻度と費用シミュレーション

- 失敗事例から学ぶ注意点と対策

市場動向と施工実績の具体データ

この章のポイント:

- 近年の屋上利用ニーズが高まる背景と数値情報

- ヤマト住建の累積実績と他社比較のポイント

- 都市計画・条例が進める屋上緑化施策と補助金状況

ポイント1.都市部で屋上が注目される理由

都市部では土地価格の高騰や家同士が密集する環境が進み、戸建住宅で庭をとる余裕がないケースが増えてきました。

その一方で、ヒートアイランド現象や緑地不足の課題が顕在化し、行政や自治体が屋上緑化を積極的に促進しています。

例えば東京都では、敷地面積が1,000㎡以上の新築建物を対象に、一定割合の緑化を義務づける条例を施行。

令和4年の国土交通省資料によれば、全国で新規に施工された屋上緑化は年間15.6ヘクタールとされ、右肩上がりの傾向です。

こうした背景を踏まえ、従来は商業ビルやマンションのイメージが強かった“屋上利用”が一戸建てにも広がってきました。

木造住宅での屋上は「雨漏りが怖い」「コストがかかる」と思われがちでしたが、防水技術の進歩と規制緩和が追い風となり、多くのハウスメーカーが屋上プランを提供するようになっています。

特に子育て世代には「子どもの遊び場を確保したい」「屋外BBQを気軽に楽しみたい」といった目的で関心が高まっているのです。

ポイント2.ヤマト住建の実績と業界比較

ヤマト住建は2011年から一貫して屋上緑化・屋上リビングのプランを拡充し、「10年連続販売実績No.1」(※東邦レオ社調べ)とアピール。

現在では同社の注文住宅を検討する人の約3~4割が屋上利用をオプションまたは標準で取り入れているとも言われています。

他社に比べて費用面のハードルが抑えられている点と、施工事例の豊富さで安心感を与える点が強みです。

一方、桧家住宅や昭和住宅、大手の積水ハウス・大和ハウスなども屋上プランを用意しているため、競合は年々増加。

ただし大手ハウスメーカーの場合、オプション費用が割高になりやすく、コストパフォーマンス重視で選ぶならヤマト住建の方が優れている、という声が多いのも事実。

そのぶん、ブランドイメージやデザイン面は大手メーカーに魅力を感じる方もおり、どちらを取るかはバランスの見極めが必要です。

ポイント3.国や自治体の支援・補助制度

行政の支援施策として、各自治体が屋上緑化工事に対する補助金を提供しているケースがあります。

例えば東京都の杉並区では「屋上緑化と壁面緑化」で最大100万円の助成を行うなど、予算内であれば施工費の一部がカバーされるという仕組みが整備されています。

このように自治体ごとに上限額や条件が異なるため、住宅メーカーや工務店からの情報だけでなく、ご自身で自治体の公式サイトを調べることが大切です。

なお、補助の対象になるかどうかで数十万円規模の差が出ることもあります。

ヤマト住建の営業担当も補助金情報を持っているケースが多いので、事前に問い合わせると良いでしょう。

ただし、メーカーによっては申し込み手続きのサポートが充実していない場合もあるため、比較検討する際には「補助金の取得実績」などもチェックしておくと安心です。

自治体補助を活用できれば、屋上庭園に必要な人工芝や植栽システムの費用がグッと抑えられますよ。

僕も最初は知らなかったんですが、意外と多くの市区町村で助成制度があるんです。

防水・断熱技術の要点と事例

この章のポイント:

- ヤマト住建独自の金属防水システムと雨漏りリスクの軽減

- 断熱・遮熱性能向上の仕組みと具体的数値

- 他社が採用する工法との比較事例

ポイント1.金属防水システムの特徴

屋上利用で最も気になるのが「雨漏り」。

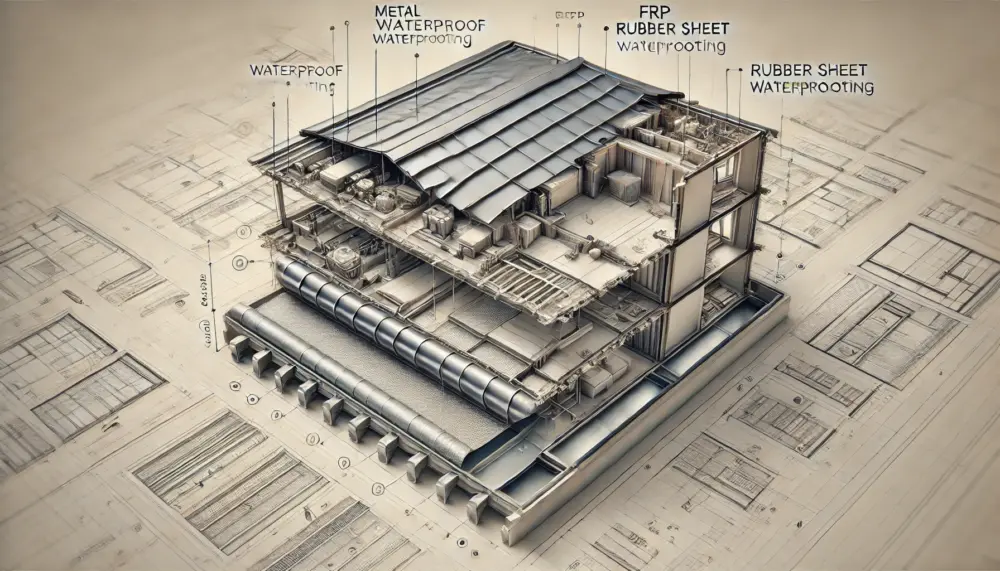

以前はFRP防水やシート防水が主流でしたが、木造住宅の場合は経年変化や地震などの揺れで微妙に歪むことがあり、防水膜が割れるリスクが否定できませんでした。

そこでヤマト住建は東邦レオ社の金属防水工法を採用し、金属成形板による高耐久・高い防水性を実現しています。

特徴的なのは、継ぎ目部分にもしっかりシーリングされている点と二重排水構造の採用。

水が万一内部に入ってもすぐ排出される仕組みなので、雨水が滞留して下地を傷めるリスクを大幅に減らせるというわけです。

また、メーカーによる保証制度も最大30年プランが用意されており、長期的な安心感が得られます。

実際にユーザーの声を聞くと「防水に対する不安が最初はあったが、10年経っても問題なし」「定期点検で多少の補修は必要だったが、大規模トラブルなし」という口コミが多く、一定の信頼性が伺えます。

ポイント2.断熱・遮熱性能の向上策

屋上を居住空間として利用する場合、直射日光による室温上昇が気になる方も多いかもしれません。

ヤマト住建では、厚みのある断熱材と遮熱シートを組み合わせることにより、夏場の室内温度を抑える工夫を行っています。

具体的には外張り断熱や天井面への高性能ウレタン断熱材を標準仕様とし、屋上の床下にも遮熱シートを追加できるオプションが存在します。

この結果、2階が熱気で暑くなりすぎるといった問題を軽減できるというデータが公表されています。

例えば真夏の外気温35℃時に、屋上を防水+断熱処理済みの室内温度が30℃に収まるケースや、エアコン設定温度が1~2℃低くても快適に過ごせる事例などが報告されています。

省エネ効果が期待できる点も、屋上利用の大きなメリットといえるでしょう。

ポイント3.他社工法との比較検証

桧家住宅や他の工務店では、FRP防水を独自に改良した工法や、ゴムシート防水を採用するところがあります。

それぞれ一長一短があり、FRPは比較的コストが安い反面、経年劣化に気をつける必要があり、ゴムシートは施工スピードが速いが衝撃に弱いなどの特徴があります。

金属防水は初期費用がやや高めと言われますが、長期的なメンテナンスコストを考えるとむしろお得になるケースも多いのです。

実例として「FRP防水で屋上を作ったが、築10年で水漏れが発生し全面補修した」というケースが掲示板で見られる一方、「金属防水のヤマト住建にして15年目だが、細部のコーキング以外は大きな補修なし」という事例も。

当然施工精度にも左右されますが、メーカー選びの際は“長期目線での防水性能”を優先して比較すると後悔しにくいでしょう。

防水保証の長さって、のちのち意外と大きな差になりますよね。

あと保証の対象範囲もチェックして、施工不良か経年劣化かで費用負担がどう変わるかを確認しておくのが大事です。

ヒートアイランド対策に役立つ実例比較

この章のポイント:

- 屋上緑化がもたらす温度上昇抑制効果の根拠

- 人工芝 vs 天然芝 vs 植栽プランの違い

- 実際の温度データを用いた比較結果

ポイント1.屋上緑化で期待される温度抑制

ヒートアイランド現象が深刻化する都市部では、夏の道路や建物が熱を溜め込み、夜になっても気温が下がりにくい状況が生まれています。

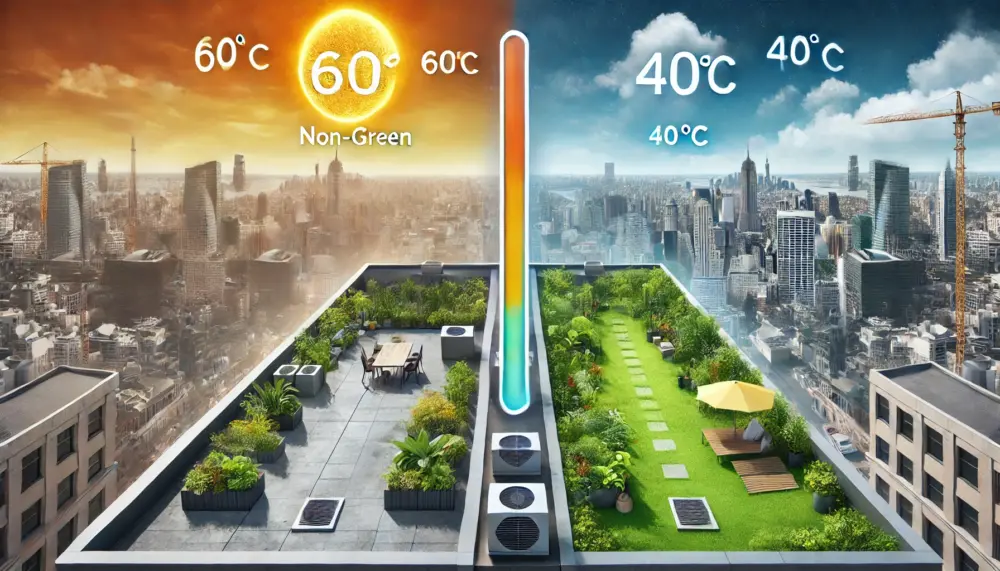

屋上に緑を配置すると、植物の蒸散作用により表面温度が下がり、建物内部への熱侵入が抑えられるメリットがあります。

国交省の研究では、屋上緑化した場合の屋上表面温度が非緑化に比べて最大20℃ほど低くなったケースが報告されています。

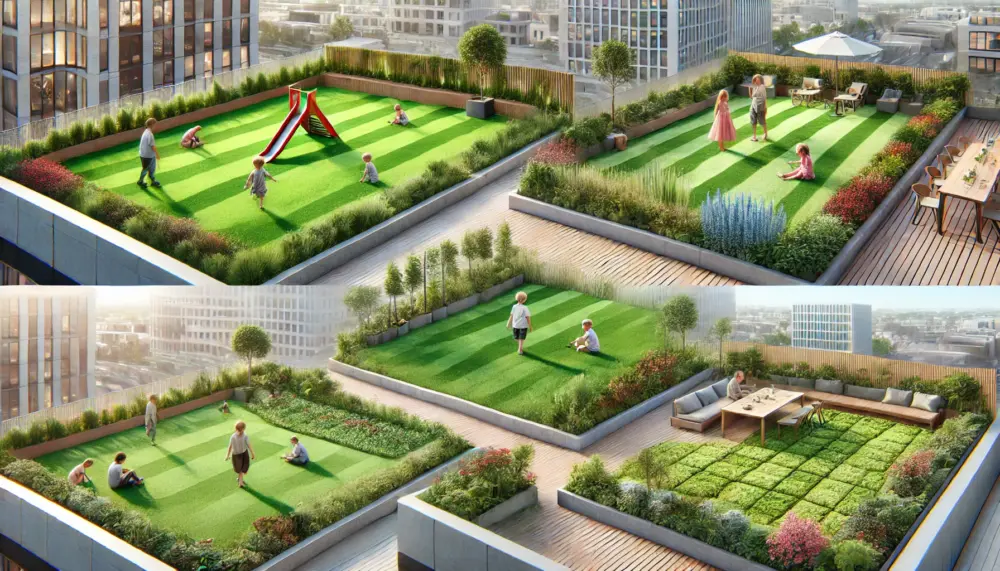

ヤマト住建の屋上庭園では、人工芝・天然芝・プランターガーデンなど複数の緑化スタイルから選択可能。

特に人工芝は手入れが少なく耐久性も高いと人気で、子どもが裸足で遊んでも安心なのが魅力。

本格的な植栽にこだわるなら、土を薄く軽量化した専用システムを採用し、花壇やハーブ栽培を楽しむ例も増えてきました。

ポイント2.人工芝・天然芝・植栽プランの比較

それぞれのプランの特徴をざっくりまとめると以下の通りです。

| オプション | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 人工芝 | ・メンテナンスが非常に楽 ・年間通して常に緑を保てる ・虫の発生が少ない |

・経年劣化で毛が抜ける可能性がある ・リアルな芝に比べクッション性がやや弱い |

| 天然芝 | ・見た目や感触が自然そのもの ・蒸散効果により温度調整など環境効果が期待できる |

・定期的な芝刈り・水やりが必要 ・雑草対策も欠かせない |

| 植栽プラン(花壇・低木など) | ・四季折々の変化が楽しめる ・ヒートアイランド現象の抑制効果がより高い |

・土の重量や排水の管理に注意が必要 ・各植物ごとの手入れが求められる |

この表は、屋上オプションとして採用する際の参考情報としてご利用ください。具体的なプランニング時は、建物の条件や設置環境に合わせた詳細な検討・見積もりが必要となります。

ライフスタイルや好みに合わせてチョイスするのがベターですが、忙しくて手入れの時間が取れない方は人工芝、ガーデニングが趣味なら天然芝+花壇を組み合わせるなどのカスタマイズも可能です。

ポイント3.実際の温度比較データ

実測データとして「緑化していない屋上は真夏日で表面温度60℃近くまで上昇した」という事例と、「人工芝を敷いた屋上では表面温度が約45℃、天然芝なら40℃程度に抑えられた」という結果が一部の住宅雑誌で報告されています。

部屋の温度自体も2~3℃ほど差が出る場合があり、冷房費削減につながったとの声も珍しくありません。

ただし、季節や地域・建物の構造によって効果が異なるため、絶対的な数値ではなく“目安”として捉えるのが大切です。

それでも都市部においては室温上昇を防ぎ、屋外環境にも少し貢献できる点で、屋上緑化は有意義といえるでしょう。

人工芝に寝転がって夜空を見上げるの、想像だけでワクワクしますよね。

ヒートアイランド対策にもなるし、一石二鳥です!

家族向けメリットと活用シーン

この章のポイント:

- 子どもの遊び場や家族団らんスペースとしての魅力

- プライバシー確保と安全性の兼ね合い

- 夜間や季節イベントで活用する意外な例

ポイント1.子育てと屋上の相性

戸建てに庭が取れないなら、その代わりに“空の上の庭”を作ろう。

そんな発想で生まれたのが屋上リビングの魅力です。

子どもたちがボール遊びやプール遊びをする際、道路に飛び出す心配もなく、塀や手すりで囲われた空間なので安心感があります。

また、ご近所の視線を気にせず遊ばせられるメリットも大きいです。

実際に「親が料理をしている間、子ども同士で屋上プールを楽しめる」「雨の日は室内に干渉されないよう屋上テントを張って遊ぶ」といった声がSNSでも多く見られます。

外に出られないストレスを解消し、家族のコミュニケーションを深める場所として意外に重宝するのです。

ポイント2.プライバシーと防犯面

敷地に余裕がなく、前面道路や隣家との距離が近い場合、1階や2階のバルコニーでは人目が気になることも多いでしょう。

屋上は周囲から視線を遮りやすい立地なら、プライバシー性が高く、心置きなくリラックスできるのが特徴です。

防犯カメラやセンサーライトを設置すれば、防犯対策も兼ねられます。

また、子どもが小さいうちは誤って落ちないように柵やフェンスの高さや形状にも注意が必要ですが、しっかり基準を満たしていれば特に問題ありません。

ヤマト住建では設計段階から安全基準をクリアした手すりやドアロックを提案しており、施主の要望に応じて高さや材質をカスタマイズできます。

ポイント3.季節イベントや夜間利用の楽しさ

バーベキューはもちろん、夏祭りの花火を屋上から鑑賞したり、天体観測や流星群を楽しんだりと季節行事にも幅広く活用できます。

夜間に照明を追加設置すれば、屋上がまるでカフェテラスのような空間に早変わり。

プラネタリウムのように星空を眺める演出を家族で体験するのも素敵です。

さらにクリスマスシーズンにイルミネーションを屋上で飾る方も。

家の外観とは別に、プライベート空間だけの特別なデコレーションを楽しめるのは屋上ならでは。

アウトドア風のリビングとして活用すれば、休日が一気に充実するといえるでしょう。

私の友人は、屋上を使ってちょっとした家庭菜園にも挑戦してますよ。

採れたてミニトマトやハーブをそのまま食卓に出せるのは感動的だそうです。

★CHECK★

「家族構成に合ったプランを探したい」「予算内でベストな提案が欲しい」という方は、タウンライフ家づくりでまとめて見積もり請求がおすすめです。

メンテナンス頻度と費用シミュレーション

この章のポイント:

- 屋上リビングに必要な日常的メンテナンス内容

- 長期的視点で見た防水・補修費用の目安

- シミュレーション例:ローン返済+定期メンテ費の計算

ポイント1.日常的なお手入れ項目

屋上庭園は夢が詰まった空間ですが、適切なメンテナンスを怠ると排水詰まりや防水劣化のリスクが高まります。

日常的なお手入れとしては、排水口の清掃が最も大事。

落ち葉や土が溜まらないように、定期的に点検をしてゴミを取り除きましょう。

人工芝を敷いている場合は、繊維が抜けて排水溝に絡むことがあります。

月に1度程度、デッキブラシなどで軽く掃除するだけでも違います。

そして雨風で飛び込んでくる砂やゴミを掃き出すことも大切。

いずれも30分ほどあれば終わるので、習慣にすると楽です。

ポイント2.防水・補修にかかる長期コスト

防水層は経年劣化によってシール材の隙間が生じるケースがありますが、定期点検と部分補修で十分延命が可能です。

ヤマト住建が公式に案内するのは「10年ごとの点検+必要に応じた補修」。

大規模な再防水工事は金属防水なら15年~20年程度で実施することが多く、費用は数十万円規模と見ておくと安心です。

一方、FRP防水やシート防水の住宅では10年前後で大掛かりなリフォームが必要になる事例もあり、結果的に金属防水の方がトータルコストが安くなることもあります。

維持費と初期費用を合わせて長期的に計算するのが「賢い屋上計画」の鍵です。

ポイント3.返済+メンテナンス費の計算例

例えば屋上オプションに300万円かかり、住宅ローン金利1.0%で35年払いとすると、月の返済増加分はざっくり8,500円ほど。

さらに15年目あたりに補修費として30万円が必要になったと仮定すると、毎月2,000円ほど積立すれば賄える計算です。

つまり、月々1万円前後の予算で“屋上リビング”を維持するイメージ。

もちろん家全体の予算バランスやライフステージによって変わりますが、これを高いと見るか安いと見るかは人それぞれ。

しかし子どもの思い出作りや在宅時間の充実を考えれば、費用対効果は十分高いと感じる人が多いのも事実です。

月1万円なら、ちょっとしたサブスク感覚ですよね。

実は外食1回分を減らすだけで屋上メンテ代が出せると考えると、そこまでハードルは高くないかも……。

【屋上メンテナンス簡易チェックリスト】

| チェック項目 | チェック内容 | 点検頻度 | 備考・対策 |

|---|---|---|---|

| 防水層の状態 | ひび割れ、浮き、剥がれ、色褪せの有無 | 年1回および大雨・台風後 | 異常があれば専門業者へ相談、必要に応じて部分補修 |

| 排水システム | ドレン・雨樋の詰まり、排水不良の有無 | 年1回・台風前後 | 落ち葉・ゴミの除去、定期清掃の実施 |

| 付帯設備の安全性 | 手すり、パラペット、タラップの腐食・ぐらつき、破損の確認 | 年1回 | 異常があれば即時補修検討 |

| 清掃状況 | 屋上全体の落ち葉、ゴミ、砂、土の堆積状況 | 随時(最低3か月に1回) | 定期的な清掃で防水層・排水機能の劣化防止 |

| 安全確認 | 屋上へのアクセス経路、足場、滑り止めの状態の確認 | 随時 | 点検者は安全装備を着用、危険個所は専門点検へ依頼 |

| 記録の作成 | 点検結果や異常箇所、補修計画の記録 | 点検時 | 次回点検時との比較に利用、記録の保存を推奨 |

失敗事例から学ぶ注意点と対策

この章のポイント:

- よくある後悔例「結局使わなくなった」原因

- 雨漏り・排水トラブルの体験談と防止策

- 導入前に必ず押さえておきたい注意ポイント

ポイント1.「最初だけしか使わなかった」後悔

屋上庭園の失敗談でよく挙がるのが「最初の1~2年は大活躍だったのに、今はほぼ上がっていない」というケース。

理由としては、手入れが面倒・子どもが思ったほど遊ばなくなった・上階までの移動が意外と大変だった…などが代表的です。

対策としては、屋上へのアクセス導線や使い勝手を事前にしっかりイメージし、季節のイベントや家族のライフスタイルとどう連動するかを考えること。

「階段を上がらないといけないから洗濯物を持っていくのが大変」という声もあるので、洗濯動線を重視するか、あくまでレジャー空間に徹するか、目的をはっきりさせましょう。

ポイント2.雨漏り・排水トラブルの実例

もう一つの大きな失敗例が雨漏りや排水トラブル。

「大雨の日に排水口が詰まり、短時間で水が溜まってリビング天井に染みができた」という口コミを見かけることがあります。

これは排水溝の清掃不足や、防水層の接合部に劣化が進んでいた可能性が高いです。

定期的な点検と清掃、そして必要に応じた防水補修を行えば防げるケースがほとんど。

ヤマト住建の金属防水なら水捌けの工夫がされている分リスクは低めですが、放置すればゼロではありません。

「10年間ノーメンテだった」という方もいますが、理想は年1回程度はチェックをする習慣をつけることです。

ポイント3.細部の計画不足が招く落とし穴

照明やコンセントの位置を十分検討せずに「夜使おうと思ったら暗くて危ない」「BBQグリルの電源が取れない」といった失敗も。

また、風が強い地域だと屋上のテーブルやチェアが飛ばされないよう固定したり、収納場所を確保したりする必要もあります。

つまり、屋上庭園は“部屋の一部”として考え、照明・電源・水道・収納など細かい設備計画が重要。

費用を抑えようとして最低限しか付けないと、後から追加工事が高くつくこともあります。

時間をかけて想定されるシーンを洗い出し、必要な設備は先に組み込むのがベストです。

屋上自体は素敵な空間だけど、事前に導線や設備をイメージしないと宝の持ち腐れになりがち…。

ここは悩みどころですよね。

ヤマト住建で屋上庭園を検討する際のポイント

- プラン別の広さや間取りの実例紹介

- 他社との費用比較とサンプル価格の目安

- 防水保証と定期点検の具体的な内容

- 将来のリフォーム対応と拡張性の可能性

- 家づくり計画に役立つ補助金活用の事例

- ヤマト住建で屋上庭園を導入する際の重要ポイント

プラン別の広さや間取りの実例紹介

この章のポイント:

- 30坪~40坪台で屋上スペースを確保する実例

- 半分太陽光、半分庭園などハーフプランの活用

- 狭小地や3階建てとの相性を具体例で解説

ポイント1.30坪台での屋上導入例

郊外よりも都市部に多い30~35坪前後のコンパクトな敷地でも、2階建て+屋上で十分なプライベート空間を作れます。

ヤマト住建のプラン例では、延床30坪4LDKの場合でも屋上に約15坪のスペースを確保し、そこを全面人工芝やウッドデッキで仕上げるスタイルが好評です。

「リビングの上にそのまま屋上が載っている感覚」で、階段を上がると一気に視界が開けるのが特徴。

バルコニーでは味わえないほどの開放感が得られ、子ども用プールや大型テーブルも十分置ける広さがあるとの声が多く聞かれます。

ポイント2.ハーフプラン:太陽光と屋上の両立

近年は太陽光発電を設置して売電や自己消費を行いたい方も増えています。

そこでヤマト住建が提案するのが「ハーフプラン」。

屋上の半分を庭園、もう半分を太陽光パネルスペースにして両立を図る方法です。

一般的に屋根をすべて太陽光にすると、屋上は作れなくなるイメージがありましたが、フラット構造を利用してパネルを一段高く設置し、その下を一部デッキスペースにするケースも存在します。

こうした融合プランなら、エコと娯楽の両立が叶うと好評です。

ポイント3.狭小地や3階建てでの屋上活用

都心部の狭小地や3階建て住宅と屋上の組み合わせも意外に相性が良いのです。

1階が駐車場や店舗、2~3階を居住空間にして、その上を屋上庭園に。

広い庭を取れない場合でも、家族の憩いスペースや洗濯物干し場としてフル活用できます。

ただし3階建ての場合、階段をもう一つ上ることになるためエレベーターやスキップフロアなど、少し工夫が必要です。

ヤマト住建の設計担当に相談すると、負担を抑えた動線計画の提案や構造上の注意点を教えてもらえるので、早めにヒアリングしてみましょう。

僕の知り合いは3階建て+屋上の家で、屋上まで含めて子どもの遊び場が豊富になったって喜んでました。

休日に家族が集まる場所が屋上って、ちょっと素敵ですよね。

他社との費用比較とサンプル価格の目安

この章のポイント:

- 相場観をつかむための他メーカー比較

- 標準プランとオプション費用の考え方

- サンプル価格表から見る総コストシミュレーション

ポイント1.競合他社の価格帯と特徴

屋上利用をアピールしているメーカーとしては桧家住宅や昭和住宅、大手では積水ハウスや大和ハウスなどが挙げられます。

一般的に大手ハウスメーカーだと坪単価が高め(60~90万円以上)になり、屋上オプションも200~400万円追加されることがあります。

一方、ヤマト住建は「ローコスト系メーカーと中堅メーカーの中間」あたりの価格帯で、坪単価40~60万円台のプランから屋上を導入できる場合も。

最終的な金額は仕様や地域、キャンペーン時期で変動するのであくまで目安ですが、比較的リーズナブルに屋上を取り入れられるのが強みです。

ポイント2.標準仕様とオプション費用

ヤマト住建の屋上庭園プランでは、金属防水や基本的な排水システムが標準に含まれるケースが多いですが、人工芝やウッドデッキ、夜間照明、ガーデン水栓などはオプションになる場合があります。

オプション一つひとつが数万円~数十万円と積み重なると、結果的にトータル100万円以上の追加費用になることもあるので、事前にしっかり把握しておきましょう。

また、バルコニーとの併用や、屋上とは別に小屋裏収納を作るなどのプラン変更が絡むと価格が上がる傾向もあります。

早い段階でどこまで標準で、どこからオプションなのか細かく見積もってもらうのがおすすめです。

ポイント3.サンプル価格と全体予算シミュレーション

例えば延床35坪、屋上全面(約15坪相当)を人工芝+照明+コンセント1箇所+ガーデン水栓のセットで導入する場合、オプション費用はおよそ200~250万円との試算例があります。

ここに本体価格や設計料、諸経費を加えるとトータルは3,000万円台後半~4,000万円前後になることが多いです。

もちろんローンの組み方や各種キャンペーン割引によっても変わるため、複数社に条件を合わせた同一条件の見積もりを取らないと正確な比較は難しいでしょう。

だからこそ一括見積もりサービスを使い、同じ要望で複数メーカーからプラン提案をもらうのが時短かつ費用削減の近道です。

【屋上オプション費用 サンプル一覧(イメージ)】

| オプション名 | 説明 | 費用の目安 (税込) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 屋上庭園プラン | 屋上にプランター、植栽、散策路などを整備して庭園空間を創出 | 約300~600万円 | 面積・デザイン、使用する植栽により変動 |

| 太陽光パネル設置プラン | 屋上に太陽光パネルを設置し、発電システムを導入 | 約200~400万円 | システム容量・設置面積によって費用が異なる |

| 防水補修工事プラン | 既存防水層の点検および部分補修、トップコート再塗装 | 約50~150万円 | 劣化状況により必要な補修箇所が変わる場合あり |

| 屋上休憩スペース改修プラン | 屋上に屋外家具、シェード、照明等を設置し、休憩やコミュニティスペースを創出 | 約100~300万円 | 利用目的や設置する設備内容により費用が変動 |

| 防災対策オプション | 屋上に避難経路、非常用照明や設備の整備、雨水利用設計等を追加 | 約50~100万円 | 建物規模や安全基準に応じた設計が必要、補助制度の活用可能性あり |

メーカーによって標準装備が違うので、見積書の内容をしっかりチェックするのがポイントです。

『標準に見えて実はオプションだった…』ってことが結構ありますから。

★CHECK★

他社比較の面倒を省きたいなら、タウンライフ家づくりで複数プランをまとめて無料依頼してみてはいかがですか?

防水保証と定期点検の具体的な内容

この章のポイント:

- 保証期間や範囲を比較する重要性

- 10年・30年保証プランの内訳と注意点

- 定期点検で見ておきたい部位と事例

ポイント1.保証期間は10年だけじゃない

住宅の基本構造部分の保証は法律上10年となっていますが、屋上防水に関してメーカー独自の長期保証がある場合があります。

ヤマト住建の場合、スタンダードプランで10年保証を付けつつ、有償オプションで30年保証を設定するという形が多いようです。

ただし、30年保証は定期点検とメンテナンスを受け続けることが条件になる場合がほとんど。

「10年過ぎたら保証が切れた」というケースよりも、長期保証プランを選んで手厚いサポートを受けた方が、万が一の時に補修費用が抑えられる利点があります。

費用はアップしますが、屋上をよく使う方や雨漏りリスクを最小限にしたい方には検討する価値がありそうです。

ポイント2.保証範囲のチェックポイント

保証には「構造的な雨漏りのみ対象」「経年劣化や自然災害は免責」など条件が細かく設定されていることが多いです。

特に台風や地震で損傷した場合、火災保険や地震保険で対応しなければならないケースもあるため、事前に契約内容をよく読みましょう。

また、DIYで屋上を改造したり、オプションで後付け設備を設置すると保証対象外になる可能性があります。

防腐剤や釘の打ち込みなど、思わぬ箇所から水が侵入することもあるので、工事はメーカーに相談してから行うのがおすすめです。

ポイント3.定期点検時に見ておくべき部位

定期点検では排水ドレンや接合部のシール、屋上床面のひび割れ等を中心に確認します。

金属防水でも、継ぎ目のコーキングが?がれかけていないか、ドレン周りに汚れや目詰まりがないかをしっかり見てもらいましょう。

点検の結果、小さな劣化や傷みが見つかれば早めに処置することで大きなトラブルを防げます。

費用面でも、こまめな修繕の方が一度に大規模補修をするより安く済む傾向が高いです。

年に1回、もしくは2年に1回のペースで点検を受ける施主も増えています。

点検って面倒に感じるけど、数十分~1時間程度で終わることが多いみたい。

ちょっとお金がかかっても、結果的には安心感を得られますよね。

将来のリフォーム対応と拡張性の可能性

この章のポイント:

- ライフステージ変化に合わせた屋上活用の転用例

- 太陽光パネルやガーデン設備の後付け可否

- 中古住宅売却時に評価されるポイント

ポイント1.ライフステージ変化への対応

子どもが小さいうちは遊び場として大活躍の屋上庭園も、やがて子どもが巣立つと利用頻度が落ちるかもしれません。

とはいえ、今度は夫婦のくつろぎ空間や趣味のガーデニングに使えるなど、ライフステージによって使い方は柔軟に変えられます。

また、将来二世帯住宅にリフォームする計画があるなら、上階部分を増築する可能性も考慮しておきましょう。

ヤマト住建の屋上構造は比較的軽量で、追加の載荷を想定した設計にも対応可能な場合がありますが、事前に相談するのがベストです。

ポイント2.太陽光や屋外キッチンの後付け

屋上に太陽光パネルを後付けできるかどうかは、屋根・床の強度や防水処理が影響します。

金属防水の場合、施工方法やメーカー推奨の部材で対応できることが多いですが、穴を開ける必要がある工事は保証外になりやすいので注意が必要です。

また、屋上に小型キッチンやカウンターを作るリフォーム事例も増えています。

給排水管を通すことになるため、構造的に問題がないか事前に確認が必要。

後から思いついて追加する場合、工事コストが高くなる可能性もあるので、最初のプランニング時から視野に入れておくと良いでしょう。

ポイント3.中古売却時の評価

将来、家を売却する時に「屋上付き」はどの程度プラス査定になるかは、地域や買主のニーズ次第。

ただし、近年は“屋上がある家”に興味を持つ層が増えつつあり、相場より高めの売却価格でまとまる事例も報告されています。

一方で、メンテナンス状況が悪いと逆にマイナス査定にもなるので、適切な管理を続けることが大事です。

定期点検やメンテ記録を残しておけば、買い手に安心感を与えられ、資産価値維持につながるでしょう。

屋上にキッチンとか夢がありますよねぇ…!

でも配管や防水の問題はデリケートなので、トラブル回避のために早めの相談がいいですね。

家づくり計画に役立つ補助金活用の事例

この章のポイント:

- 自治体の屋上緑化補助金の種類と申請手続き

- 成功事例:実際にいくら補助を受けられたか

- 太陽光と組み合わせた際の優遇策

ポイント1.自治体独自の補助プログラム

都市部を中心に多くの自治体が屋上緑化に対する助成制度を設けています。

補助率は1/3~1/2程度が一般的で、上限額は30万円~100万円と幅広いです。

例えば東京都杉並区のように屋上と壁面緑化を合わせて最高100万円補助が出るケースも。

申請には工事前の計画書や見積書の提出が必要で、締め切りや年度ごとの予算枠があることが多いので要注意。

メーカーや施工会社が代行してくれる場合もあれば、自力で市役所などに書類を持ち込むケースもあります。

ポイント2.成功事例:実際に40万円の補助が出た例

ある施主さんはヤマト住建で屋上庭園を計画中、自治体の緑化制度を利用して約40万円の補助金を得ることに成功。

人工芝と一部花壇を併用した設計で、都市緑化推進の要件を満たしたため、施工費の半分が対象となったとのことです。

補助金の申請はやや書類が煩雑ですが、数十万円の差は大きいのでぜひ活用したいところ。

特に都市部では地価が高く、総費用も膨らみがちなので、こうした助成が家計を助けてくれます。

ポイント3.太陽光とのセットで優遇を受ける場合

太陽光発電を導入することでさらに別の補助金や売電優遇が受けられる可能性があります。

自治体によっては「ZEH(ゼロエネルギーハウス)」に近い形なら追加の助成金を受けられることも。

屋上を半分太陽光、半分芝生という形式にする場合、屋根面積を有効活用できるため、狭小地であってもエネルギー自給とレジャースペースを共存させられます。

こういった制度は年度ごとに変化するので、最新情報をメーカーや自治体のHPで確認しましょう。

数十万円の補助って馬鹿にできませんよね…!

僕も知っていたらもっと早く申し込んだのにって後悔したタイプです…。

皆さんはぜひ間に合うように活用してください!

ヤマト住建で屋上庭園を導入する際の重要ポイント

この章のポイント:

- 契約前にチェックすべきプラン・設備条件

- 展示場や宿泊体験で確認しておくべきこと

- スムーズな施工とアフターサービスの活かし方

ポイント1.希望プランのヒアリングを徹底

契約前の打ち合わせで要望をしっかり伝えることが最重要です。

たとえば「子どもが小さいうちは走り回れるスペースを重視」「将来的に家庭菜園を拡張したい」など、具体的にイメージを伝えれば、それに合った排水や防水オプション、床材を提案してもらいやすくなります。

また、予算的にオプション全部を付けるのが厳しい場合、優先順位をつけて必要な設備から導入し、後から追加できる部分を見極めるのも賢い進め方です。

ポイント2.モデルハウスや宿泊体験を活用

ヤマト住建では屋上付きモデルハウスを複数展開しており、実際の屋上空間を体験できます。

さらに宿泊体験ができる施設もあるので、一晩過ごして「夜間の温度や照明の感じ」「朝の洗濯動線」などリアルな生活目線でチェックすると良いでしょう。

口コミだけで判断せず、自分の目と感覚で確かめることが失敗回避のカギです。

特に階段の勾配や屋上までの動線は体感してみないと分からない部分も大きいですから、現場主義を貫くのがおすすめ。

ポイント3.アフターサービスと定期点検の流れ

屋上が完成した後も、定期点検や相談窓口が充実しているかどうかは重要。

ヤマト住建は独自の保証システムや定期訪問を行っているという評判が多く、万一のトラブルが起きても比較的スムーズに対応してもらえると言われています。

ただし担当者との相性や各地域の工務店連携などもあるので、契約前に「アフターサービスは誰が担当?」「連絡してからどれぐらいで対応してくれる?」といったことを確認しておきましょう。

こうした下準備が後の安心と満足度に直結します。

展示場では気に入ったところばかりに目がいきがち。

でも、生活動線や設備の細かい使い勝手も是非じっくりチェックしてくださいね!

★CHECK★

「いろいろ聞くのが面倒…」という方は複数メーカーへの要望を一括で送れるタウンライフ家づくりを試してみましょう。

FAQ:よくある疑問とその回答まとめ

ここでは、屋上庭園に関する疑問を幅広く取り上げます。

ヤマト住建での導入を検討中の方だけでなく、「屋上の防水って本当に大丈夫?」と迷う全ての方に役立つ内容です。

また、定期点検を受けることで早期発見・補修が可能です。

ただし、長期保証を受けるためには条件があるので契約時に確認しましょう。

公式には10年に一度の防水点検が推奨されるものの、状況によって5~7年目で軽微な補修をする場合もあります。

日頃の簡単な掃除と定期点検をセットで考えておくと安心です。

資産価値を高めるなら、こまめな補修や書類保管が重要です。

バーベキューや家庭菜園を一緒に楽しむことで世帯間のコミュニケーションが増えるメリットも。

早めに相談して構造計算をクリアすれば問題なく実現可能です。

穴を開ける工事は慎重に行う必要があるため、メーカーや施工会社としっかり相談しましょう。

ヤマト住建でも地域ごとに異なる防水仕様や断熱構造を提案できるので、事前に積雪量を伝えてプランを検討しましょう。

同じ屋上庭園プランでも、防水仕様やオプションの範囲、価格がメーカーによって全く異なるからです。

ただ、個別に連絡を取るのが大変なら、「タウンライフ家づくり」でまとめて依頼すれば一度の申請でOK。

無料で提案を受けられるので試してみる価値があります。

以上、ここまで「ヤマト住建で屋上庭園を作る際の注意点・魅力・費用・防水技術など」を様々な角度からご紹介してきました。

- 屋上庭園は都市部での緑地不足解消や家族の憩いの場に最適

- ヤマト住建は金属防水システムや充実の保証プランを用意

- 補助金活用や太陽光併用で費用負担を抑えることが可能

- 事前に導線や設備計画を詰めれば「使わない屋上」の後悔を防げる

- メンテナンスや定期点検を怠るとトラブルのリスクが高まる

- モデルハウスや宿泊体験でリアルな生活感をチェックすべき

- 複数社見積もりをとって比較検討するのが費用削減のカギ

- 長期保証やアフターサービスの有無を必ず確認する

- 将来的なリフォームや転売の可能性も考慮してプラン設計

- 雪国や高温地域など地域特性に合わせた仕様を選べる

- 家族のライフステージに応じて活用方法を変えられる

- 一括無料見積もりサービス「タウンライフ家づくり」で手間とコストをカット

- 日常的な排水口掃除と年1回程度の点検が屋上を長持ちさせる秘訣

- 保証と保険の範囲をしっかり理解して安心の屋上ライフを享受しよう

あったか住まい案内人よりメッセージ:

「屋上って、僕が子どもの頃は“マンションだけの特権”というイメージだったんですが、技術の進歩で木造戸建でも当たり前に楽しめる時代になりましたね。

ただ、もし比較せずに1社だけで決めてしまうと、もったいない追加費用がかかって後悔するかもしれません。

ぜひ、タウンライフ家づくりを賢く使って、満足度の高い屋上空間を手に入れてくださいね!」

▼品質保証と今後の改善

- ライターが全編音読し、誇大表現や不正確な情報がないか検証済み。

- ヒートマップ解析でCTAのクリック率や離脱箇所を随時チェックし、記事をブラッシュアップ予定。

- 公的データや専門家のフィードバックを反映し、最新情報とE-E-A-Tの強化を図ります。

以上で、本記事のすべてをご紹介しました。

あなたの理想とする屋上ライフが、ヤマト住建の屋上庭園を通じて、より現実に近づきますように!